le pavage idéal et le verre dévitrifié par Stanislas Ferrand

Le pavage idéal et le verre dévitrifié est un texte paru en 1900 dans le journal “Le bâtiment”. Il relate une conversation entre le directeur du journal, Stanislas Ferrand, éminent architecte de l’époque, et un certain Mr Boreux inspecteur général des ponts et chaussées. La rencontre se passe à Londre et le sujet de la conversation tourne autour de la recherche du pavage idéal pour les rues de Paris…

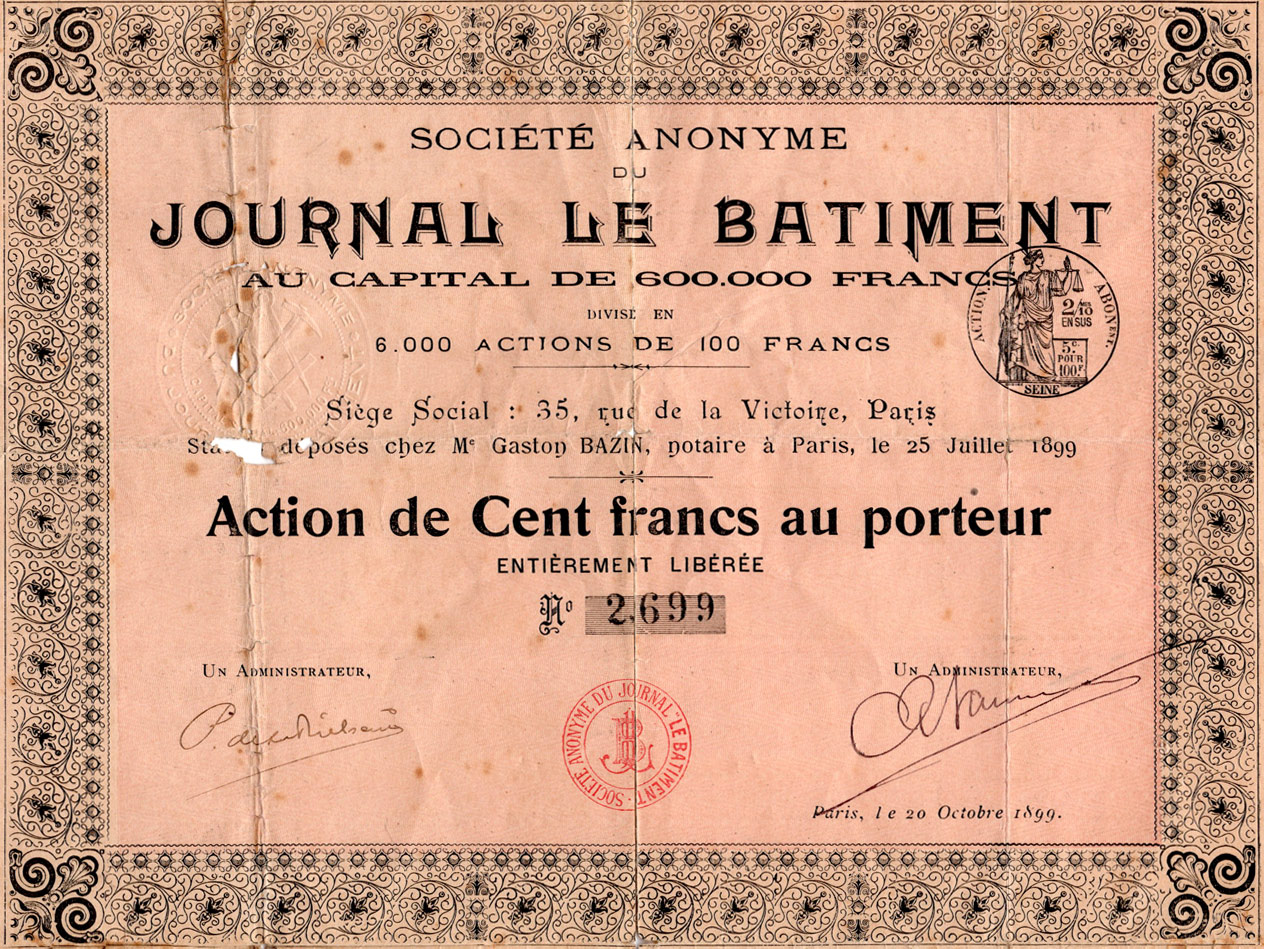

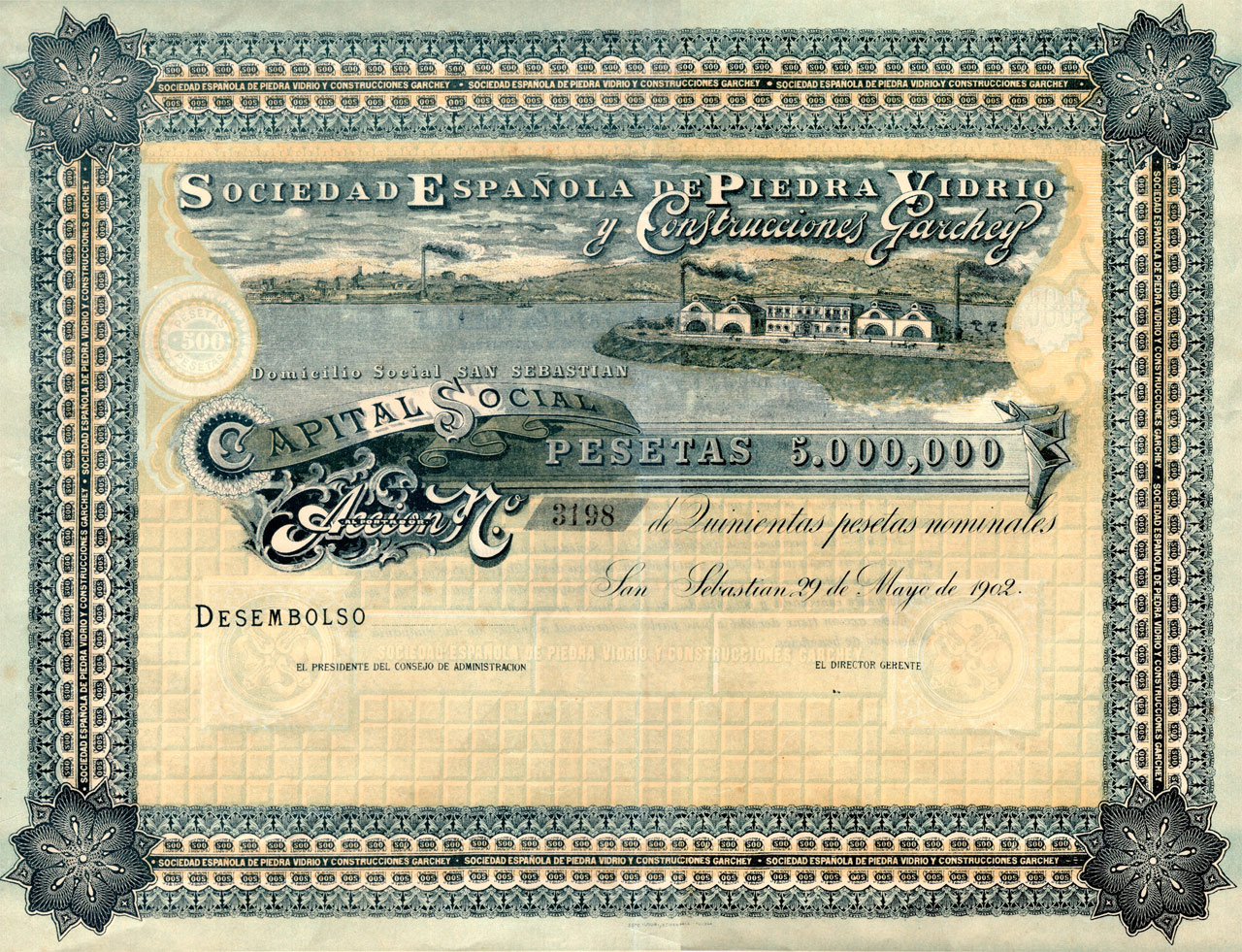

Action du journal “Le Batiment”

Rappel : le verre dévitrifié Garchey

De la pierre en verre

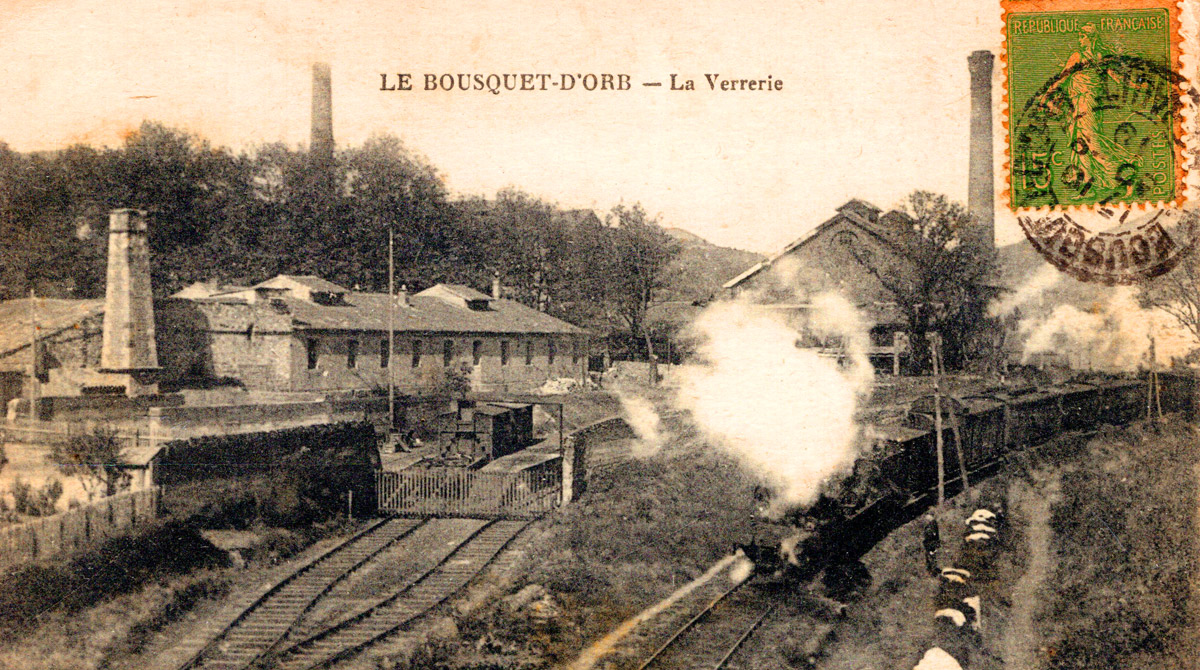

Pour rappel, la pierre de verre à été mise au point par l’ingénieur Louis Antoine Garchey en 1897. Cette innovation avait pour ambition le recyclage de débris de verres à bouteilles par dévitrification, directement dans les verreries. Le but était de produire des dalles de verres plates ou moulées en formes destinées au revêtement muraux ou au sol.

Malheureusement le procédé de fabrication fut plus complexe et plus coûteux que prévu et la société : “Pierre de verre Garchey” fit faillite dès 1901- 1902 ceux, malgré les qualités indéniables du verre dévitrifié, et un développement à l’étranger dans plusieurs pays dont l’Espagne (ci dessous). Le brevet de cette invention a ensuite été acquis par la Ste ST-Gobain Chauny et Cirey.

Action de la “Socieda-de-piedra-vidrio” 1902

Le pavage idéal

Texte original dialogue (réel ou imaginaire ?) entre l’architecte Stanilas Ferrand et Mr Boreux des ponts et Chaussées.

Stanislas Ferrand : Il y a quelque temps, j’arpentais les rues de Londres et je jalousais, de mon for intérieur, le profil impeccable de leurs chaussées et leur entretien. J’en étais là de ma contrariété patriotique lorsque je me suis retrouvé, face à face, avec devinez qui ? :

Justement avec le chef suprême de notre viabilité parisienne, l’éminent Inspecteur général des ponts et chaussée, M. Boreux !

SF : Ah, ah, Mr Boreux, lui dis-je, je pensais justement à vous, et par association

d’idées à votre service. Je comparais les chaussées de Londres avec

celles de Paris. Viendriez-vous ici prendre une leçon de choses?

- Mr Boreux : Jamais de la vie! Comme voirie, les Anglais n’ont rien à nous apprendre.

S-F : Cependant, regardez, donc ces pavages. Heu ! Les noirs sont aussi beaux. Par exemple ! Trouvez-vous beau le pavage de la place de la Trinité, le pavage de la rue Caumartin, le pavage de la rue de Châteaudun ? à Paris. Je ne parle que des rues que je parcours tous les jours.

- Mr B : Oui, dans ces rues, j’en conviens, le pavage en bois laisse à désirer.

Stanislas Ferrand : Dites plutôt qu’il est atroce, plein de trous et de bosses, pendant et après la pluie, il ressemble à un archipel de boue dont les bosses seraient les îles…

- Mr Boreux : Que voulez-vous, les crédits me manquent.

S-F : Ce qui vous manque plutôt, je crois, c’est un bon système de pavage.

- Mr B : Vous avez raison, mais où le trouver ?

S-F : J’avoue que je ne sus rien répondre à ce coup droit. Oui, où trouver ce pavage idéal ?

Le pavage idéal en Bois Paris 1900 (reconstitution par IA Générative)

Suite de la Conversation…

Stanislas Ferrand : Mr Alphand avait cru le rencontrer dans l’asphalte, plus tard, dans le pavage en bois. A la vérité, ce dernier s’est offert à nos yeux sous des aspects fort séduisants. Ce pavage de bois était régulier, il formait des profils parfaits, il était sourd et les voitures roulaient sur lui avec un cachet inédit d’élégance et de légèreté. Pendant des années, le pavage en bois tient ses promesses.

Mais, depuis, que lui est-il donc advenu ?

Depuis, il s’est tuméfié, écrasé, bosselé, pourri. Depuis, il est devenu le foyer où des milliards de microbes naissent, vivent et peut-être nous font mourir.

Son élégante surface de jadis est devenue lépreuse, glissante, puante. Et si le congrès de la tuberculose avait porté ses éludes sur les dangers du pavage en bois parisien, au point de vue de la santé publique, je crois bien qu’il aurait été sévèrement condamné.

Mr Boreux : Mais, alors, par quel système le remplacer ? Et quel ingénieur, quel chimiste, quel hygiéniste, quel inventeur, quel homme génial en donnera la formule ?

SF : Le pavage idéal des grandes cités, c’est le pavage en une matière qui ne s’userait guère, qui ne serait pas sonore, qui ne se dépolirait pas. Qui ne se décomposerait pas, qui ne se pourrirait pas et qui ne deviendrait pas un réceptacle abominable des poisons de l’atmosphère…

Du verre à la pierre

Louis antoine Garchey

A l’Exposition de 1900, je m’étais arrêté devant un produit nouveau dénommé la pierre de verre Garchey.

Pierre de verre ? ces mots m’intriguaient fort, on pouvait donc, avec du verre, fabriquer de la pierre ? Mais alors elle serait cassante, translucide, glissante et horriblement chère ?

En faisant revivre dans ma pensée les souvenirs un peu lointains des théories de la fabrication du verre, j’arrivais à conclure que : Si, avec ses éléments constitutifs, c’est-à-dire avec la silice, corps opaque, avec de la soude, corps opaque, avec de la chaux, corps opaque, on arrivait à fabriquer un produit translucide, c’était en vertu de phénomènes encore mystérieux, mais qui pouvaient fort bien ne pas être intangibles.

D’ailleurs, ils ne l’étaient pas et je me rappelais que Réaumur (il n’était peut-être pas le premier) avait, en quelque sorte, scientifiquement le moyen de rendre opaque le verre transparent, par le procédé de la dévitrification.

Une sorte de porcelaine

Le nouveau produit, ainsi fabriqué, s’appelait, si j’ai bonne mémoire, du nom de son inventeur : la porcelaine Réaumur. Qu’était devenue l’invention ?

J’avoue que je l’ignorais. Mais, en présence des échantillons variés de la pierre de verre, je me rappelais la théorie de la dévitrification enseignée par ce célèbre physicien, et je questionnais adroitement sur ce point, le gardien de l’exposition Garchey.

A vrai dire, il me donnait des renseignements plutôt vagues. Évidemment, il ne connaissait pas les méthodes de fabrication, ou bien il en conservait jalousement le secret professionnel.

Mal renseigné, je continuais mon chemin. Cependant, ce que je venais de voir m’avait laissé pensif et, envisageant l’avenir dans un lointain mal défini et comme embrouillardé, je méditais :

Si tout de même on pouvait pratiquement faire de la pierre avec du verre dévitrifié! Quelle trouvaille, mes amis! Et quelle révolution dans l’industrie des matériaux artificiels !

De la liberté du crachat…

Corps inaltérable, imputrescible, résistant à miracle, le verre dévitrifié pourrait fournir des revêtements, des marches d’escaliers, des encadrements de baies, des dallages.

Il pourrait devenir le pavage merveilleux des grandes cités. le pavage idéal qui ne se déforme pas, qui ne pourri pas. Qui de plus, ne se contamine pas et qui, lavé à grande eau, se dépouille brusquement, totalement, de ses mortelles souillures, enfin, le pavage idéal que j’avais rêvé et que M. Boreux, vainement, cherchait.

Alors, mon cœur de vieil hygiéniste battait un peu plus vite.

Je voyais nos rues propres comme… du verre, leurs poussières entraînées, dans des îlots d’eau, vers les égouts. Je pensais à la tuberculose victorieusement combattue et je souriais des bonnes petites recommandations paternelles de M. le préfet de police (recommandations que j’approuve cependant ) et qui invitent, poliment, les citoyens à ne plus cracher par terre.

Avec ce pavage idéal en verre dévitrifié, me disais-je, la liberté du crachat, dégoûtante en elle-même, sera respectée, sans danger, pour la santé publique.

De multiples utilisations

Et c’est ainsi que, dans mes esprits charmés, je voyais une fois de plus triompher les grands principes de 89 ! Où la politique allait-elle se nicher?

Et je réfléchissais aussi à l’hygiène privée de nos édifices publics, de nos bâtiments industriels.

Avec le verre dévitrifié, allons-nous avoir le dallage imperméable, imputrescible, inusable des grandes salles où l’humanité se rassemble, des casernes, des prisons, des hôpitaux, des écoles, des ateliers, des usines ?

En descendant l’échelle des applications utilitaires, aurions-nous bientôt le dallage des espaces où l’homme vit en compagnie des animaux revêtements des fermes, des écuries, des porcheries, des étables, que sais-je ?

Toutes ces interrogations me poursuivirent pendant quelques heures.

Un Station de Métro

Et puis, l’immensité des merveilles que l’Exposition nous révélait en estompèrent rapidement la vision.

Je ne pensais plus guère à la pierre de verre lorsque, pour la première fois, en inaugurant, avec des compagnons du devoir parlementaire, le Métropolitain, je foulais avec une surprise agréable les marches de ses stations, construites en pierre de verre Garchey.

Ma vision d’il y a quelques mois avait donc pris forme? La pierre de verre dévitrifiée n’était plus la chimère d’un poète inventeur? Non. Elle était devenue la formule de Réaumur industriellement réalisée.

NDL : La pierre de verre dévitrifié Garchey est visible à la station de la porte Dauphine à Paris. Seul éducicule de type “B” de l’architecte Hector Guimard encore d’origine. (Credit Original téléversé par MOSSOT sur Wikipédia français.)

Le pavage idéal devient réalité

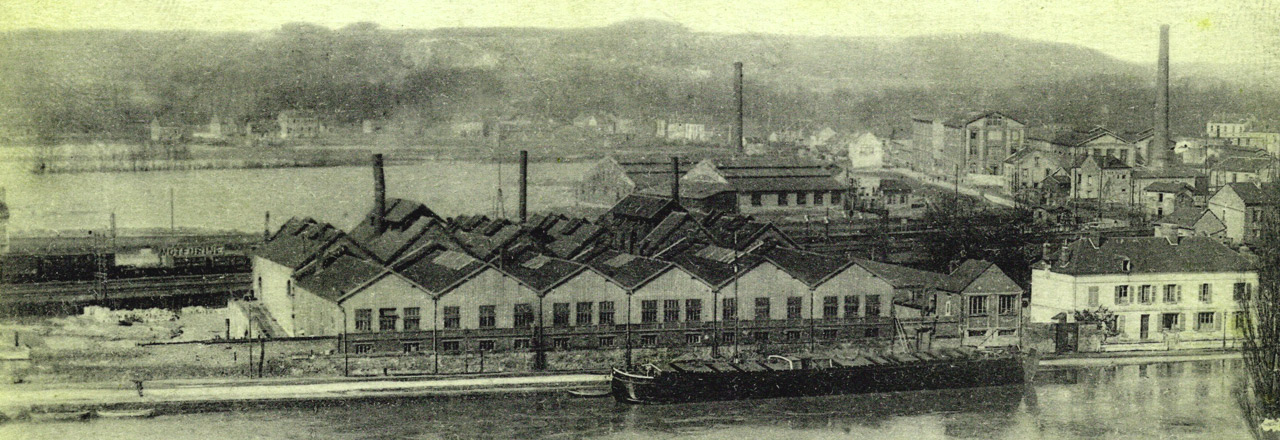

Ces jours derniers, je lus dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris que deux de nos rues, la rue de Flandre, je crois, si fréquentée par de lourds véhicules, la rue Tronchet, ou une autre dans le voisinage, allaient être pavées, en partie, avec la pierre de verre, je n’hésitais plus, je partis pour Creil, où se trouve l’usine qui la fabrique et, là, faisant connaître mes qualités, je demandais, fort poliment, au directeur, s’il voulait bien me laisser visiter l’établissement et assister à la fabrication de ses produits, encore quelque peu mystérieux pour moi.

La verrerie de Creil

Tout d’abord, il n’était guère rassuré, et avec une réserve bien naturelle, il essaya de me satisfaire en me donnant des explications qui ne m’apprenaient pas grand-chose.

Ce que je voulais, c’était voir fabriquer un pavé, du commencement à la fin, du moment où il n’est encore qu’une pelletée de sable, jusqu’à celui, décisif, où il est devenu pavé, le pavé idéal qui m’hypnotiserait.

Je voulais le voir mouler, enfourner, cuire, dévitrifier, comprimer, recuire, refroidir…

Je voulais surprendre les secrets de ces transformations extraordinaires, non point pour les livrer au public, niais seulement pour pénétrer mon âme de technicien qu’en face d’un pavé de verre dévitrifié, j’étais bien en présence d’un fait industriel absolument palpable et démontré.

Il fallut parlementer. Et sans doute je finis par apparaître à Mr le directeur comme un brave homme, pas dangereux, et dont la discrétion serait complète, car il voulut bien m’ouvrir, toutes grandes, les portes de l’usine.

La Fabrication du verre dévitrifié.

J’ai donc vu fabriquer le verre commun, tout d’abord transparent, avec du sable extrait des carrières voisines, mélangé comme tout verre qui se respecte, avec du carbonate de chaux, avec de la soude…

J’ai vu ce verre couler du haut-fourneau à gaz en torrents flamboyants, tomber dans des bassins d’eau froide, s’y briser, repris par les broyeurs, pulvérisé et criblé suivant différentes grosseurs.

Je l’ai vu mouler dans le sable, enfourner, cuire au degré où la dévitrification se produit, passer sous la presse hydraulique, recuire, refroidir lentement, ébarber et devenir enfin le pavé triomphant dont je parlais tout à l’heure.

Et, comme preuve pour moi-même, que je n’avais pas rêvé, j’ai rapporté un de ces pavés inédits qui va me servir de presse-papier.

J’ai parfaitement compris tout ce que j’ai vu. Et, demain, si j’avais des fours, des presses, du sable et quelques millions pour cet usage, je fabriquerais, bel et bien, de la pierre de verre dévitrifiée.

Mais que le distingué M. L. Garchey se rassure !

Je ne lui ferai pas concurrence.

D’abord, je n’en ai pas le droit. Ensuite, il fabrique si bien le pavé de mes rêves que ma seule ambition est de pouvoir bientôt marcher dans nos rues, embellies et régénérées, grâce à son pavage idéal, dont Mr l’ingénieur en chef Boreux va faire un commencement de réalité.

Stanislas Ferrand.

Documentations

Publication

- Journal : “Le Batîment” 1900 par Stanislas Ferrand

Crédits Photos

- Rue pavé de bois Paris 1900 à été générée par Intelligence Artificielle “Firefly by Adobe”

- La libellule de la station Dauphine -2 : Original téléversé par MOSSOT sur Wikipédia français en 2011