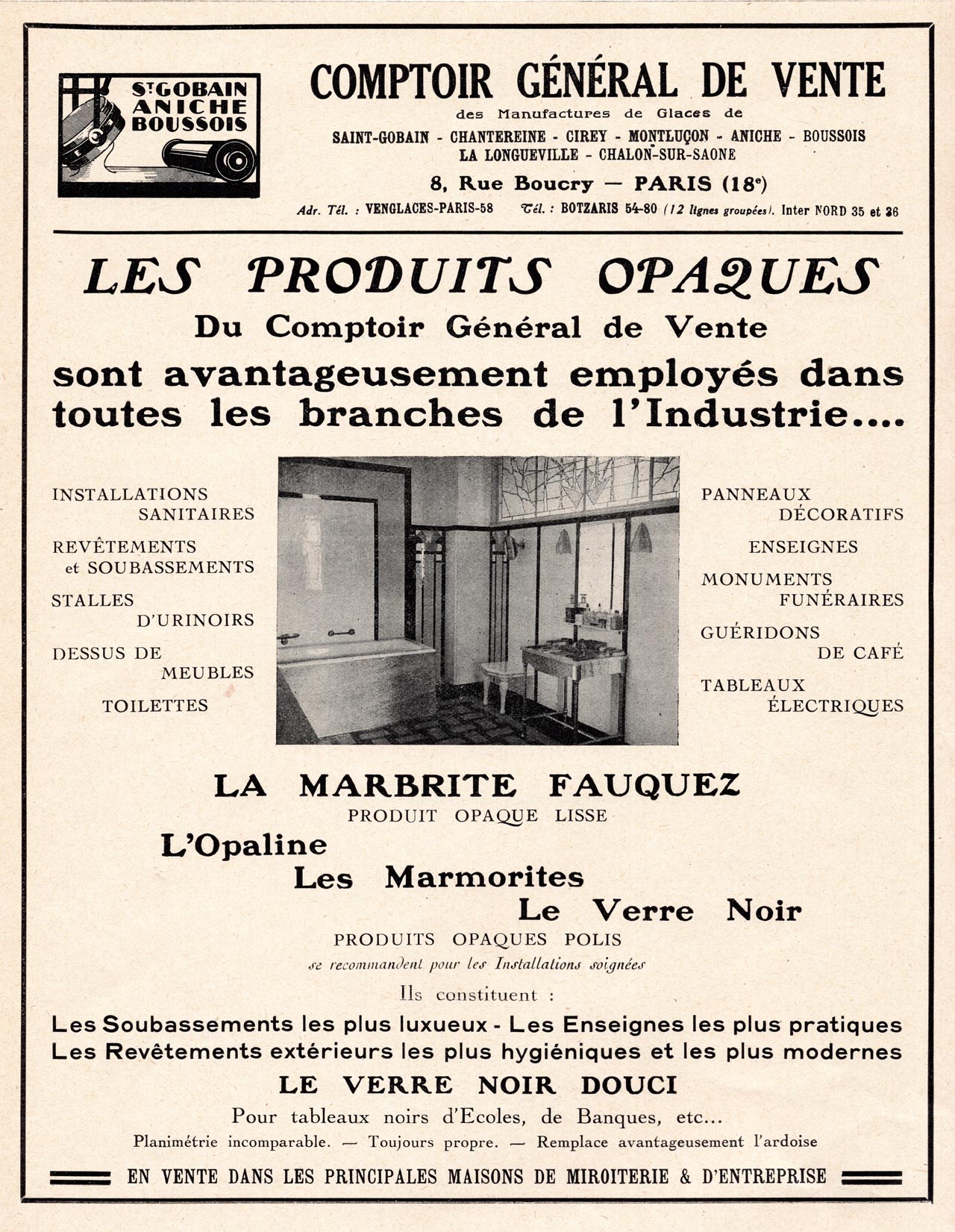

Marmorite, Opaline et Marbrite Fauquez

Parmi les multiples entêtes des fabricants de décors sur verres après 1900, on trouve souvent cité :

- Marmorite,

- Opaline,

- Verre noir,

- Marbrite.

Points communs : ce sont tous des verres de revêtements.

Marmorite, Opaline et Marbrite, produits verriers de revêtements.

Les verres de revêtements.

La pierre de verre

Origine

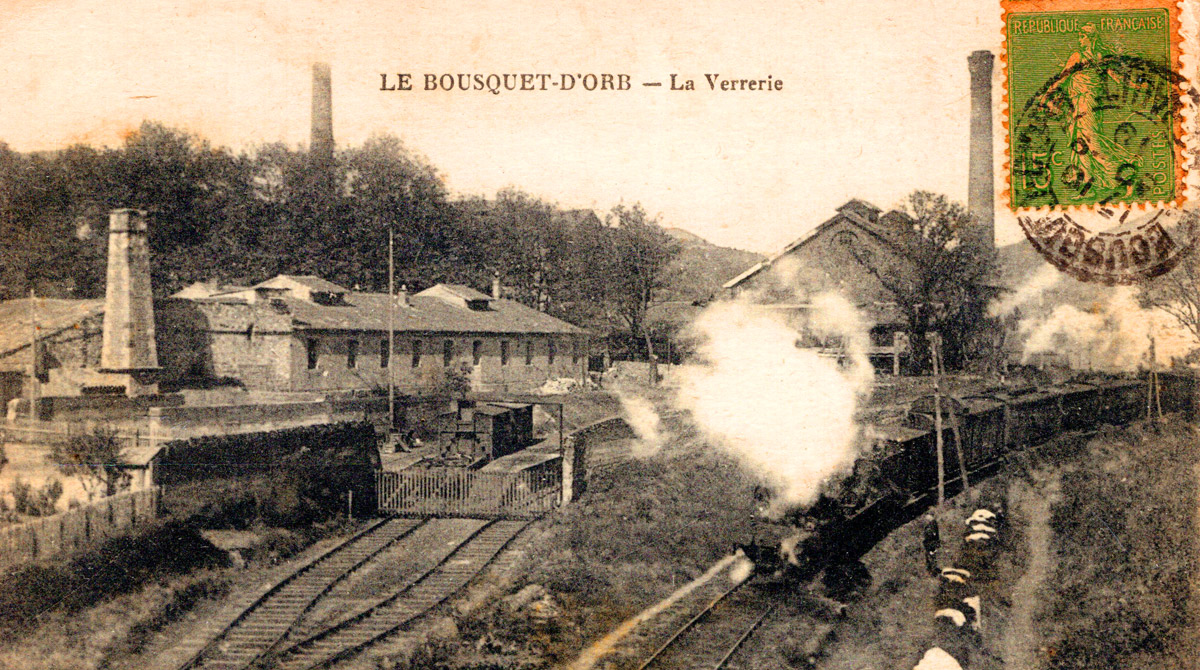

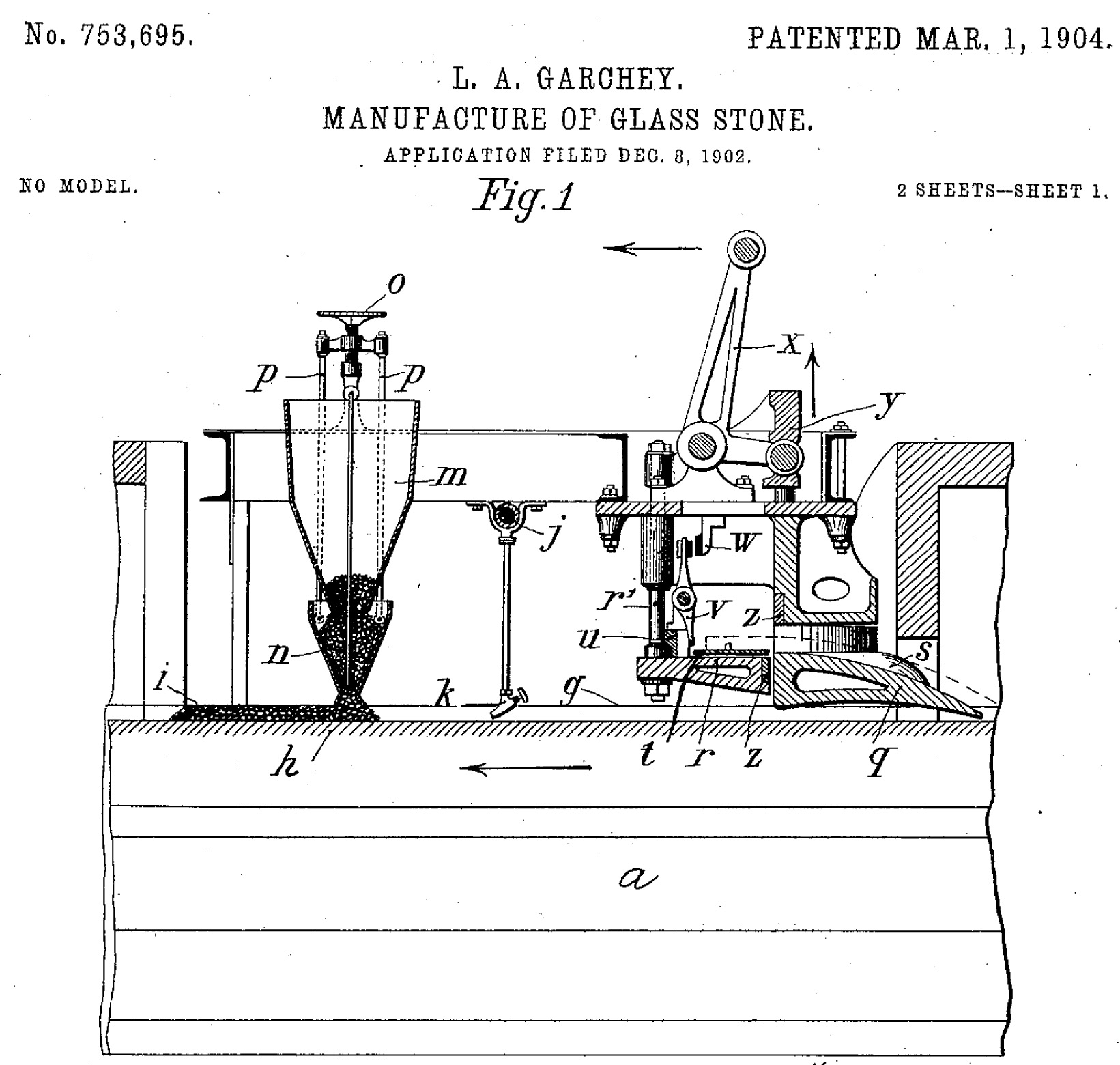

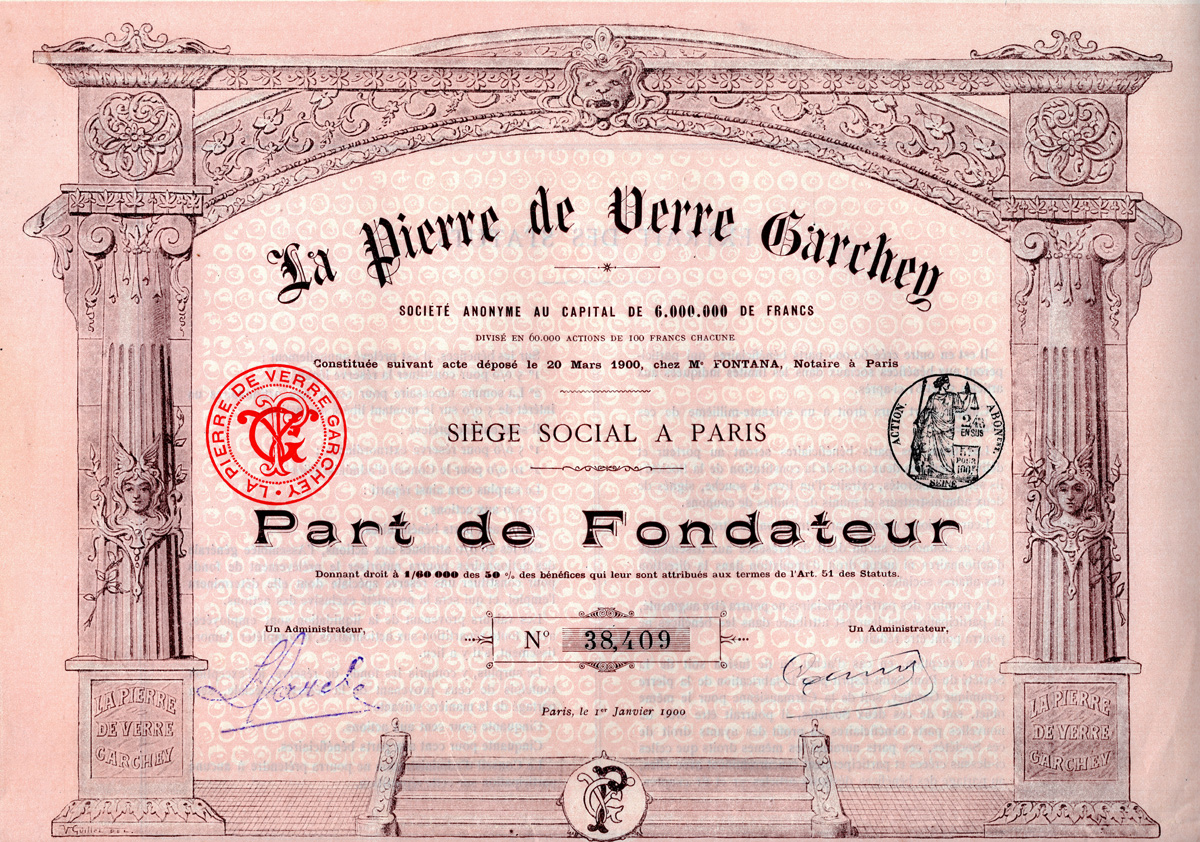

Pour la marmorite et le verre noir, il s’agit surtout de vitrages coulés à plat d’épaisseurs variable de 6 à 19 M/M teintés opaques dans la masse par dévitrification et ressemblant à de la porcelaine. Cette famille de produit vient essentiellement d’une invention nommée “Pierre de Verre” brevetée par Louis-Antoine Garchey (1858-1935) en 1897. Après l’echec de la mise en oeuvre de cette invention les brevets de la pierre de verre Garchey furent ensuite cédés à la société St-Gobain Chauny et Cirey vers 1903.

Opaline ou Opale coulée.

Pour l’Opaline c’est différent, il s’agit de la même méthode de fabrication que l’opale moulée bien connue dans la fabrication de luminaire ou d’objet. C’est un mélange chimique teinté dès le départ qui ensuite est coulé, soit dans des moules pour la fabrication de carrelage, soit à plat en grande feuille de verre. La société Picard et Cie semble être une des premières à en fabriquer à Paris en 1894.

Les points fort :

En résumé ces vitrages opaques, imitent la surface poli du Marbre sans en avoir les inconvénients en termes d’entretiens, de découpes, façonnages, défauts de surfaces compositions, disponibilités et prix avec notamment :

- Une grande résistance au Gel.

- Une résistance à l’abrasion.

- Une porosité inexistante (Hygiène).

- Inaltérables aux acides

La MARMORITE

Appelation d’origine inconnue

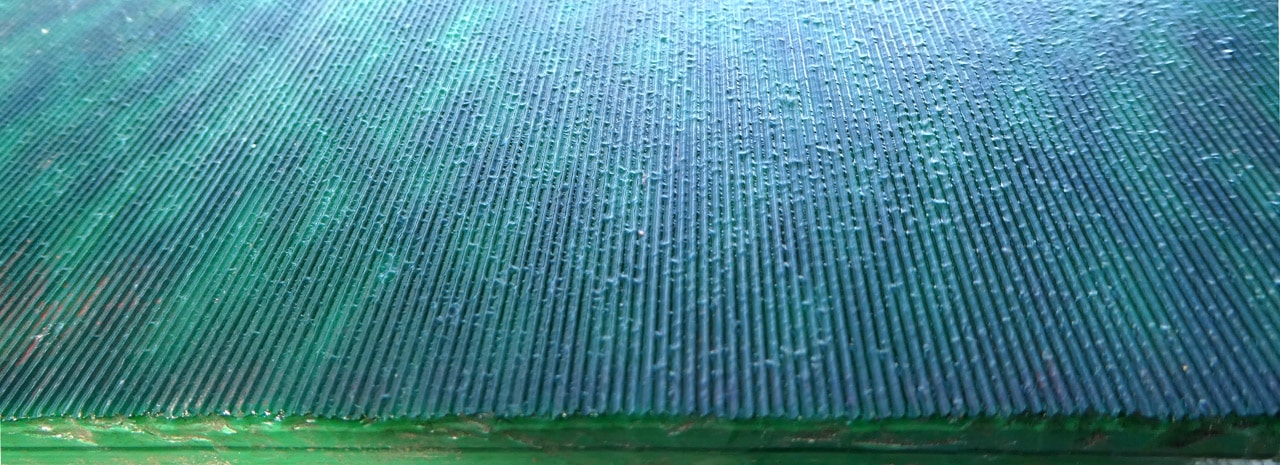

C’est le plus commun de cette famille des produits verriers de revêtements. C’est aussi le plus facile à reconnaître, poli très régulier sur le dessus, la marmorite est le plus souvent striée sur le dessous. Mais il existe des productions polies sur les deux faces suivant les options proposées ou aussi coulée sur sable (aspect granuleux) pour les plus anciennes. Au départ noire ou blanche la Marmorite se retrouve colorée parmis les verres spéciaux en 1908 chez Saint-Gobain Chauny et Cirey.

Origine non définie

Selon certaines sources l’inventeur de la Marmorite serait un certain Baudouin en Belgique. Mais il n’y a pas de trace de Brevet d’invention. Le terme “Marmorite” apparaît dès 1898 en Belgique dans des statuts d’augmentations de capitaux de certaines verreries pour en fabriquer. A noter que c’est à cette même date que Louis-Antoine Garchey promet de fabriquer de la “pierre de verre” partout en Europe. S’agit-il dans ce cas du même produit verrier au départ ? C’est un mystère.

Origine du mot “Marmorite”

Contrairement à notre époque, il n’existe pas encore de dépôt officiel de noms de Marques ou de Produits en 1900. Cela dit on peut raisonnablement supposer que ce terme provient du mot Latin marmor, oris, marbre, marmoréen, enne, adjectif Marmorin : “Qui a l’apparence du Marbre”. A signaler tout de même que ce terme ne semble pas présent dans le vocabulaire des verriers ou marbriers de l’époque. La question reste donc sans réponse… Mais comme toutes inventions de mots dans la conception d’un produit et de son utilisation ce n’est pas souvent le fruit du hasard, mais plutôt le fruit d’une longue réflexion… Publicitaire de nos jours, mais très probalement plus symbolique a la fin du 19ème siècle …

Marmorite Rouge glacerie de Cirey

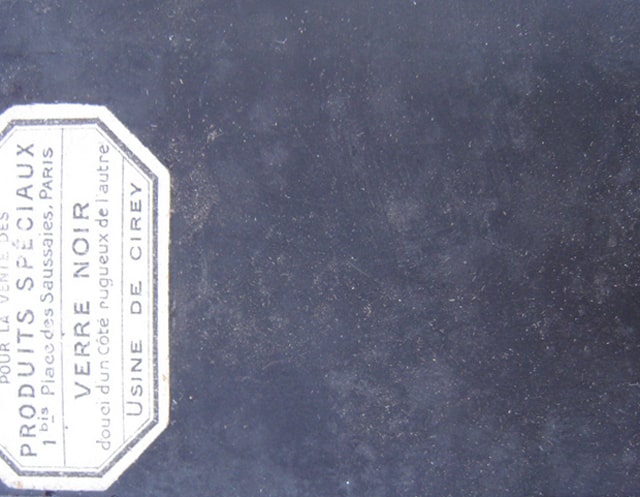

Verre noir

Ou peut-on encore la voir ?

Noire le plus souvent

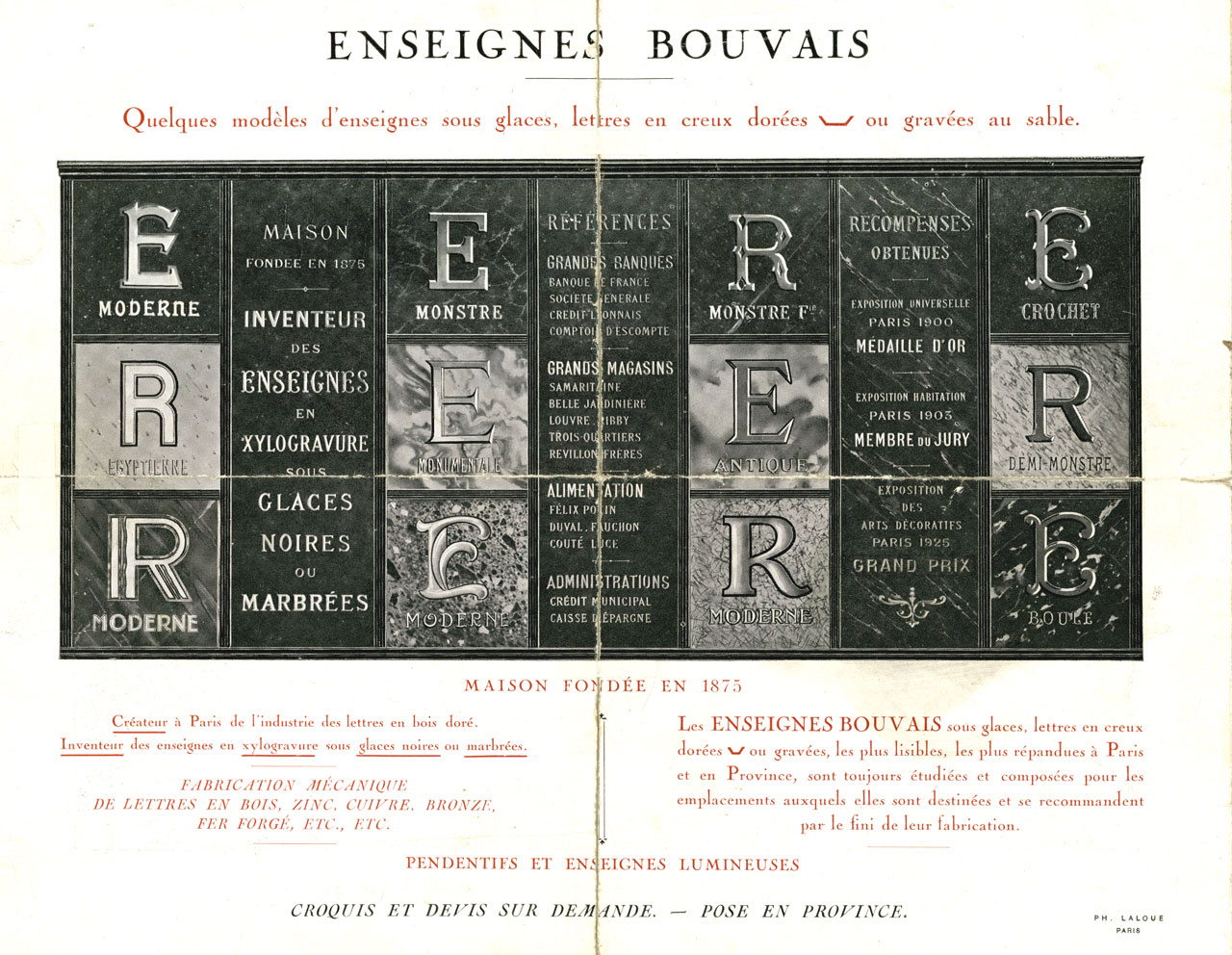

C’est surtout en noir ou en Blanc que l’on peut avoir des chances d’en trouver encore dans les constructions anciennes et autres anciens commerces. En Fait on peut plus surement la trouver dans les cimetières. En effet, la marmorite à été très prisée par les ateliers de gravures sur verres dès 1900 notamment pour la gravure de plaques mortuaires, ou commémoratives. On peut aussi l’associée à la démocratisation et aux évolutions des procédés de gravures par jet de sable. On trouve même le terme “Marmographie” (gravure d’enseigne sur marmorite). *** dans des publications de l’époque.

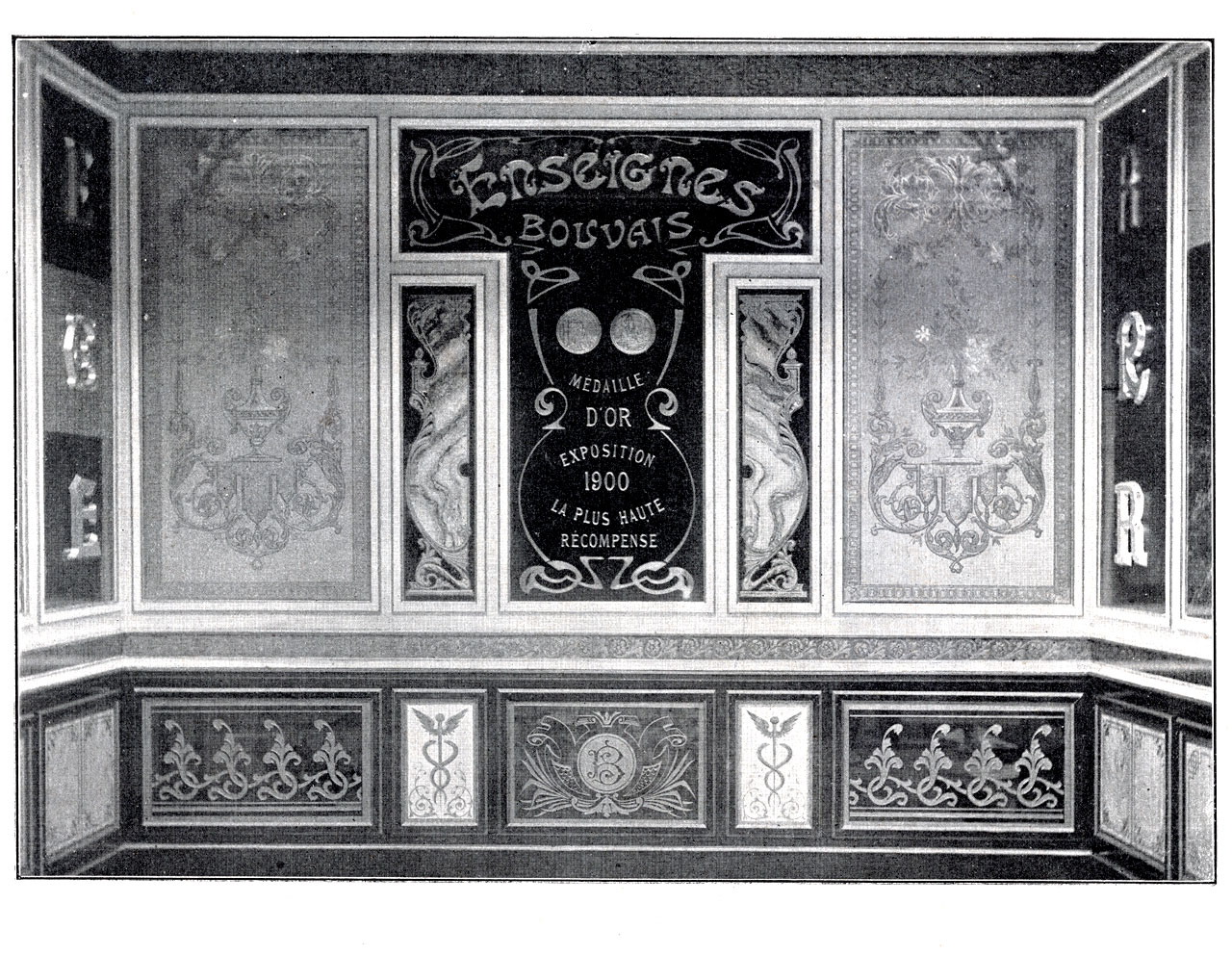

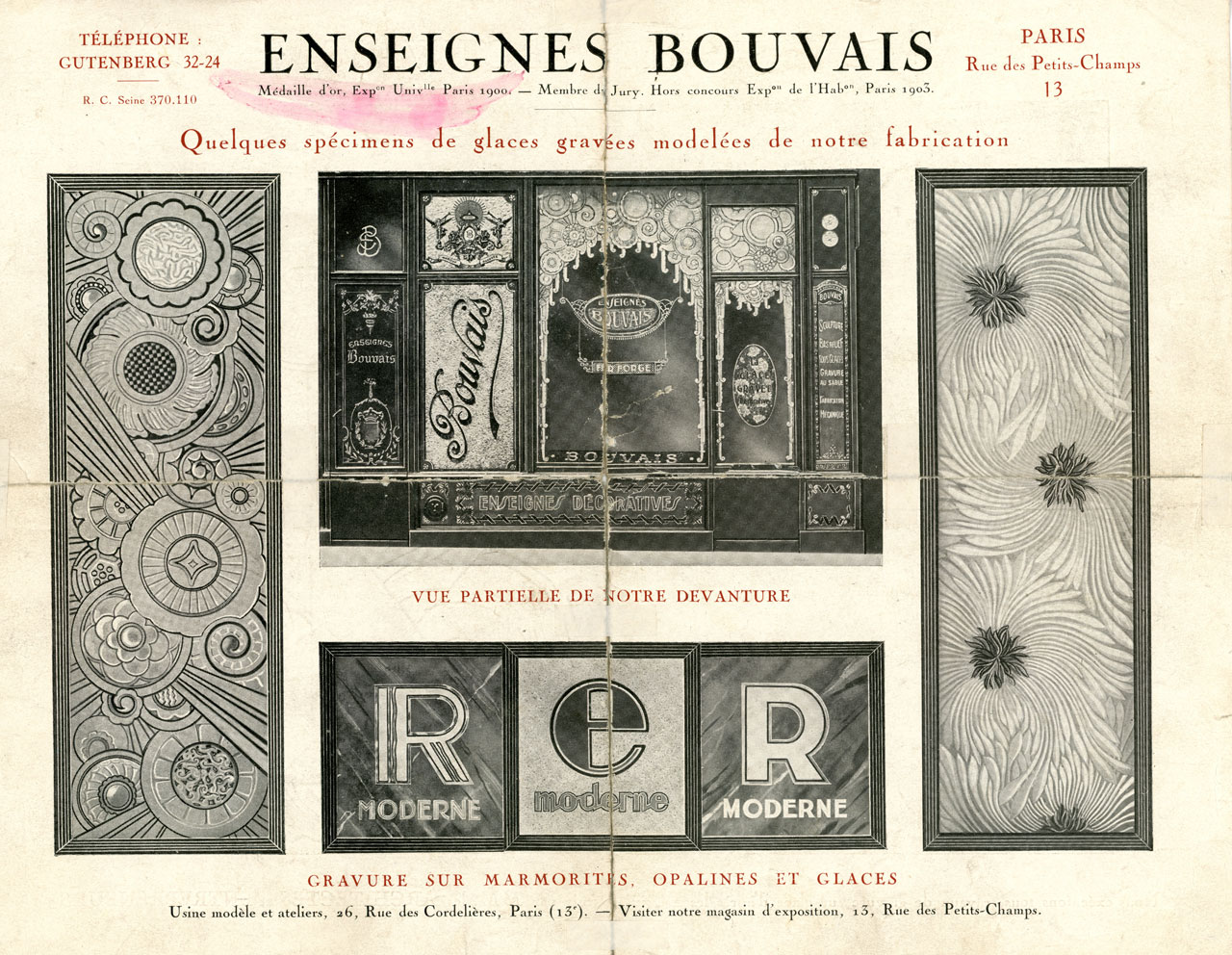

Ce produit verrier se prêtait particulièrement bien à la dorure, ou la mise en couleur de lettrages, soit pour la réalisation d’enseignes, tableaux réclames, ou devantures de magasins comme chez le graveur BOUVAIS à Paris… ou entre autre dans le funéraire comme chez le verrier Albert GERRER à Mulhouse.

A première vue l’aspect de la marmorite et de le verre opaline semble très similaire. Les différences principales sont :

- D’abord une planéité plus irrégulière de la surface polie

- Ensuite, une surface granuleuse en sous face

- Enfin, même en forte épaisseur, le verre Opaline est plus translucide et laisse passer de la lumière.

Utilisation :

Le verre opaline se prêtait bien à la réalisation de plateau de table, et autres mobiliers art-déco des années 30. La compagnie Internationale des Wagons-Lits l’a notamment utilisé pour ses dessus de toilettes de luxe.

On le trouvait aussi dans les installations sanitaires en séparations d’urinoirs, et dans le domaine médical en revêtement mural pour les salles d’opération ou les laboratoires.

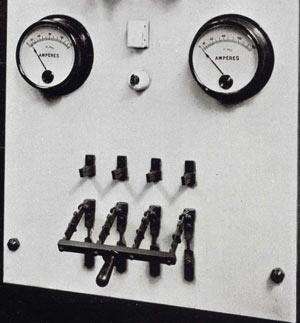

A signaler aussi les capacités isolante de l’opaline qui en faisait un produit idéal pour la réalisation de tableau de distribution dans l’industrie électrique de l’époque.

L’installation de l’opaline pouvait se faire soit par collage au mastic, soit par perçages et vissages.

Marmorite et Opaline Finitions et teintes :

Un choix coloré

Dimensions de productions.

Soit une face polie, une face striée pour la Marmorite, une face polie une face rugueuse pour le verre Opaline.

- 9 à 11 M/M dimensions maximum: 3240 x 1710 M/M

- 14 à 16 M/M : 3450 x 2100 M/M

- 20 à 22 M/M : 3000 x 2100 M/M

Soit les deux faces polies.

- 6 à 8 M/M dimensions maximum: 3180 x 165 M/M

- 11 à 13 M/M : 3390 x 2040 M/M

- 17 à 19 M/M : 3000 x 2100 M/M

A noter les différences d’épaisseurs de 3 M/M entre les deux versions, qui s’expliquent très probablement par le doucissage mécanique à froid de la face non poli après fabrication.

Teintes de productions:

Marmorite : Blanc, noir (verre noir), vert Céladon, crème, bleue azur.

Opaline : Rouge, rouge griotte, mauve, verte.

A noter que pour des fabrications au-delà de 150 M2 d’autres teintes pouvaient être fabriquées sur demande.

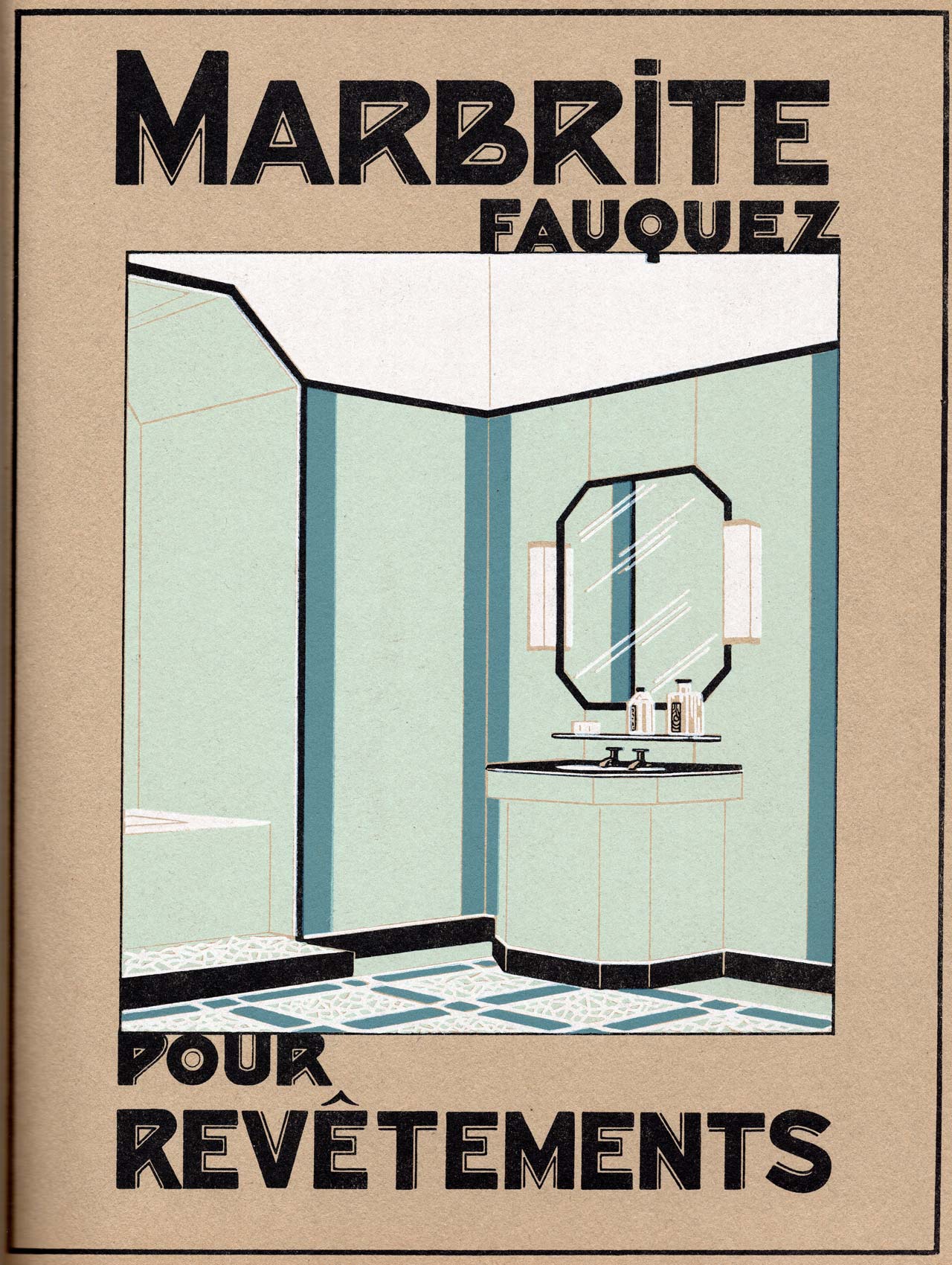

La Marbrite Fauquez

Une marmorite différente

La marbrite, un village, une verrerie.

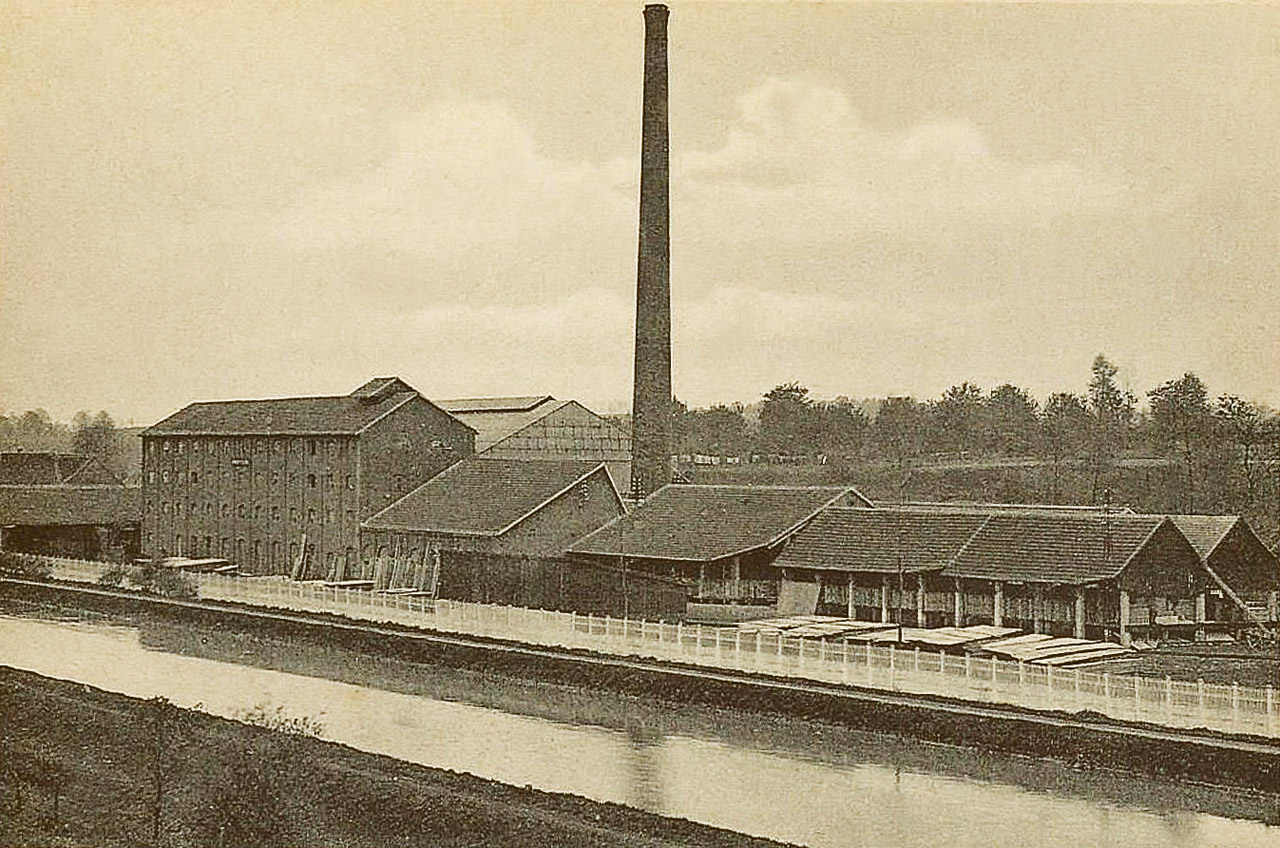

En réalité la Marbrite Fauquez, était originaire du village de Fauquez en Belgique puis fabriquée ou commercialisée par accords entre Saint-Gobain et la société anonyme des Verreries de Fauquez créatrice de cette marmorite bien particulière.

A l’origine de cette production on trouve le verrier Arthur Brancart (1870 – 1934) qui lance d’abord la production de marmorites à Fauquez en 1906. A partir de 1913, après avoir fait beaucoup de recherches, il commence à fabriquer des gammes de couleur bien plus étendues que pour la marmorite, avec des effets d’opalescence et de mélange de couleur, grâce à l’addition d’oxydes métalliques, la Marbrite était né.

Ce n’est qu’après la première guerre mondiale que la Marbrite Fauquez prendra son essor. La Société anonyme des verreries de Fauquez tissa tout un réseau commercial de “Marbritier” revendeurs, façonneurs et poseurs de ce matériaux, spécialement formés par la société. Un grand hall d’exposition situé à Bruxelle fut installé pour présenter toutes les applications décoratives de la Marbrite.

Comme pour la marmorite ou le verre opaline, la marbrite Fauquez, fut très utilisée dans la réalisation de salle de bain, agencement de Magasin, revêtements muraux en intérieur ou extérieur et mobiliers dans le style Art-déco des années 30. Par la suite copiée au royaume uni, la marbrite Fauquez cessera d’être fabriquée en 1964, quant aux verreries de Fauquez , elles fermeront définitivement en 1979

Les couleurs vers 1930 :

Blanc, Noir, Crème uni, Crème marbré, Mauve uni, Mauve marbré, Gris perle, Gris marbré, Bleu ciel, Bleu marbré, Saumon uni, Saumon marbré, Vert d’eau uni, Vert marbré, Vert Irlandais, Vert bleuté, Brun, Bleu outremer, Bleu pastel, Rouge corail, Tango, Jaune, Bleu pervenche, Rose chair, Gris moyen, Gris foncé, Vert de mer, Sanguine, Acajou.

Dimensions et épaisseurs de la Marbrite Fauquez.

On la trouve d’abord de 6 à 7 M/M en dimensions 3000 x 1000 M/M

En épaisseur de 12 M/M dimensions 2500 x 1000 M/M

Epaisseur de 18 à 20 M/M dimensions 2500 x 800 M/M

Liens et Sources

Le verrier Arthur Brancart :

- http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/brancart-arthur#.XEM17OzB1EY

- https://www.chapelledeverre.be/a_brancart.php

Verrerie de Fauquez :

La chapelle de verre : https://www.chapelledeverre.be/

Marbrite Fauquez :

- http://www.hms.civil.uminho.pt/sahc/2012/1106.pdf

- Vidéo : https://www.rtbf.be/tv/emission/detail_les-ambassadeurs/actualites/article_la-production-de-marbrite?id=10116131&emissionId=8802

Autres sources

- *La Thèse de Mme Lozano : http://www.theses.fr/2013CNAM0911

- **Bnf Gallica: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96385024/f2.image.r=marmorite

- Catalogue des produits spéciaux Saint-Gobain Aniche le Boussois vers 1930.

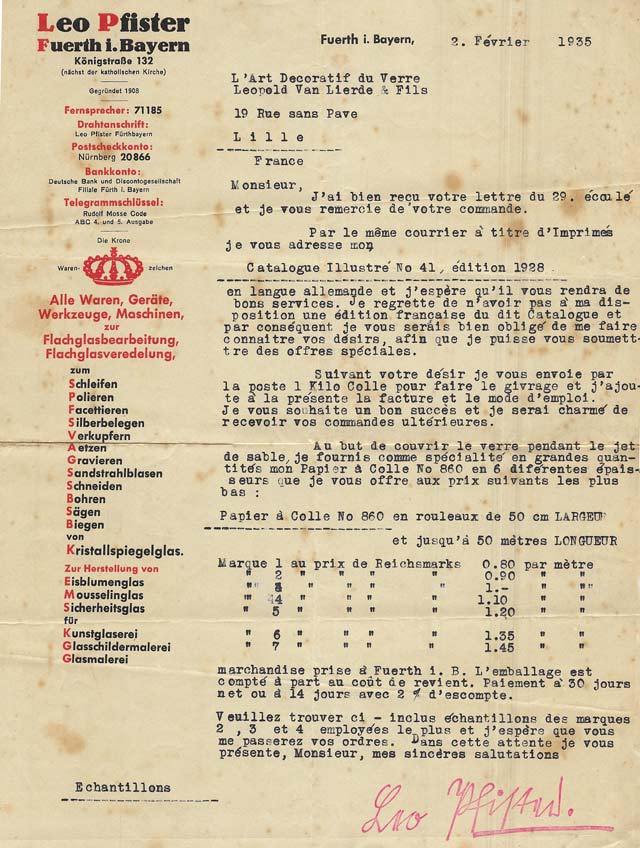

Remerciements particulier à Mr Van Lierde pour son don de documents et vitrages anciens.

Les photos des marbrites et marmorites sont celles des exemplaires conservés à l’atelier du verre Mousseline.

Les photos du verre noir et de l’échantillon rouge griotte étiqueté “usine de Cirey” viennent de Mr Diverchy du centre de mémoire de la verrerie d’en Haut à Aniche.

Remerciements au Forum Genverre pour les recherches sur le mot “Marmorite”.

Remerciements à l’association Symbiose arts et patrimoine a Cirey pour les photographies des débris de Marmorite.