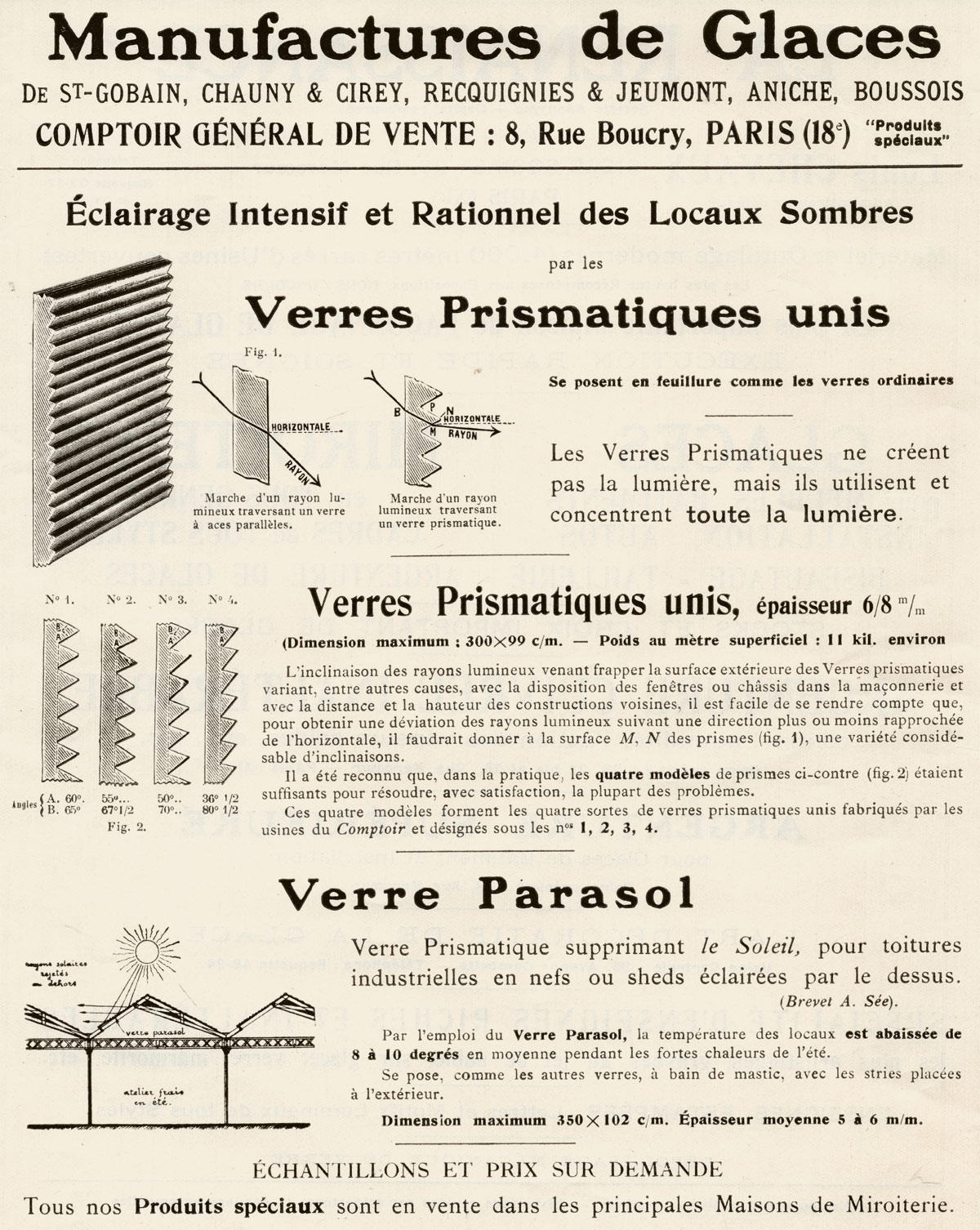

Le Verre prismatique

Parmi les productions des verreries de la fin du 19ème siècle, on trouve un verre à vitre aux propriétés lumineuses : Le verre prismatique appelé aussi Verre du jour. Ce vitrage étrange, est alors breveté SGDG par Saint Gobain / Chauny et Cirey . Il fait surtout partie des verres spéciaux coulés.

Le Verre prismatique

Texte d’époque.

Un verre amplifiant la lumière… Le Verre prismatique ou verre soleil est basé sur les principes des lois optiques de Fresnel. C’est-à-dire: la réunion des prismes et des lentilles, afin d’attirer la lumière naturelle du jour. Le but recherché étant ensuite de la diffuser dans les locaux mêmes les plus obscurs. De plus ce vitrage n’exige pas de châssis spéciaux pour sa mise en place. Il se fixe directement dans les feuillures des fenêtres à la manière des verres ordinaires….

Pour l’éclairage des lieux sombres… Tout d’abord l’emploi du verre du jour est infini. Il est précieux pour l’éclairage des sous-sols, ou l’usage de la lumière est toujours dangereux et coûteux. Que cela soit pour les rez-de-chaussées ou en certaine saisons la lumière brûle toute la journée. Mais aussi pour les écoles, banques, cages d’escaliers, salles de bain, cabinets de toilettes…

Slogan de 1913: Nous affirmons que seul Le Verre du jour peut s’emparer de la lumière du jour, l’augmenter et la diffuser même dans les locaux les plus obscurs.

Il faut savoir que, le verre de jour peut rendre de grands services comme plafonds d’usines, dans les ateliers, soit en toitures vitrées, soit sous lanterneaux. Enfin, pour finir, le verre prismatique est bien adapté dans certaines industries qui ne peuvent travailler qu’à la lumière naturelle du jour. Ainsi, ces usines pourront avec son concours augmenter très sensiblement leurs journées de travail dans la moitié de l’année (notamment l’ Automne et hiver).

Les utilisations :

En fait, Il s’agit d’un verre coulé qui a la propriété d’amplifier la lumière naturelle du soleil. Ils était utilisé pour :

- Verre à vitre pour l’éclairage de locaux sombres

- Réflecteur de lumière

- En vitraux

- Ou en enseignes lumineuses.

- En dalle de verre au sol

Ressources

Sources : Archives physique. D’abord les Tarifs de la Miroiterie Codoni en 1908. Ensuite un tarif de la Société du verre étiré à Paris vers 1912. Catalogue de la société continentale du verre soleil Paris 1913.

Photos Verre prismatique : Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut à ANICHE