Verre givré et Fleurs de givre

Le Verre givré ou fleurs de givre qu’est ce que c’est ?

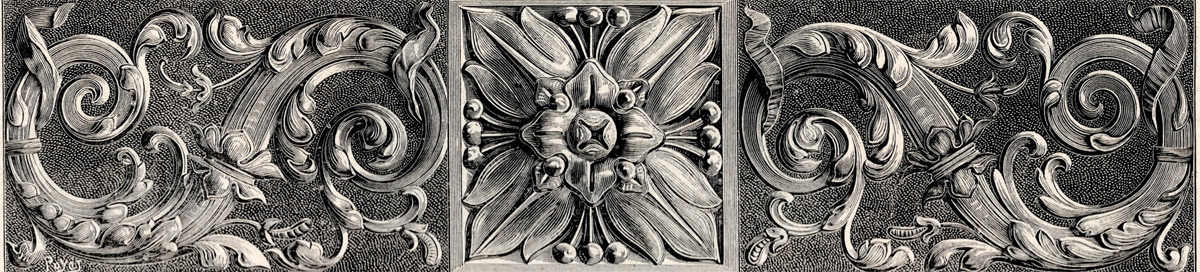

Bien connu sous le nom de glue chipped glass dans les pays Anglo-Saxon où il est régulièrement utilisé dans la réalisation d’enseignes type reverse Glass, ou de verre églomisé, il s’agit en fait d’une gravure sur verre à vitre en forme de feuille de fougère rappelant les fleurs de givre ou verre givré que l’on peut observer pendant l’hiver sur nos fenêtres.

L’origine du verre givré

Pas très connu

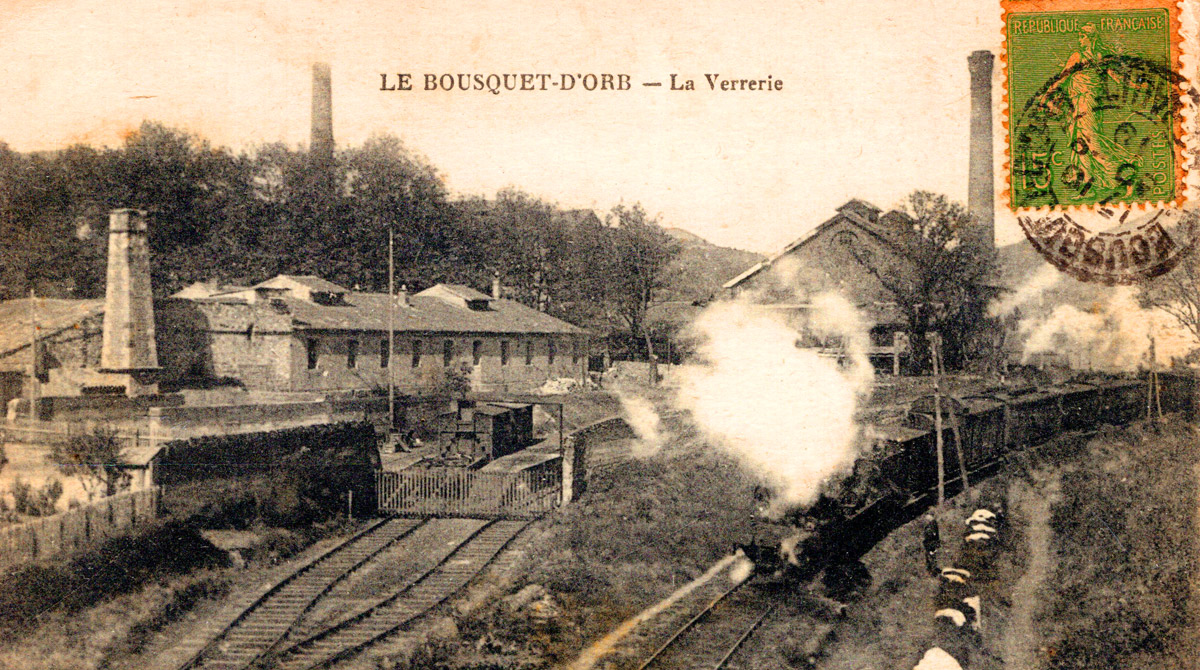

L’origine de la technique est mal connue mais elle semble provenir de techniques de décoration sur verre en volume. A noter que c’est souvent le cas. En effet beaucoup de technique appliquée au verre à vitre plat proviennent en fait de fabrications liées au verre creux. Voici ce qu’écrit L. Cailletet auteur régulier d’articles dans la revue “La Nature” en 1902.

“… Il suffit en effet de recouvrir une pièce de verre ou de cristal d’une couche de colle forte dissoute dans l’eau (NDL- Bain-Marie), pour constater que cette couche, en se contractant par l’effet de la dessiccation, se détache du verre en lui enlevant de nombreuses lamelles d’épaisseur variable. Le verre ainsi gravé présente une sorte de dessin régulier qui rappelle la fleur de givre déposée sur nos vitres…” (1)

Comment ça marche ?

La technique est étonnante de plus le processus de fabrication du verre givré est relativement simple. Dans le principe il s’agit d’abord de déposer une épaisseur régulière de colle forte à chaud sur un vitrage ou un verre en volume préalablement dépoli par sablage de préférence. Ensuite une fois sec on expose le tout à une température ventilée ne devant pas excéder les 40° celsius. Pour finir, lors du séchage la surface de colle se craquelle en fines lamelles.

L’adhésion est tellement forte que ces lamelles emmènent avec elles des éclats de verres très fin. On peut alors constater l’effet obtenu ressemblant à si méprendre à du verre givré. Les colles utilisées sont bien connue dans la restauration de boiseries anciennes : colle de peau de lapin, colle d’os, colle de nerf ou colle de poisson.

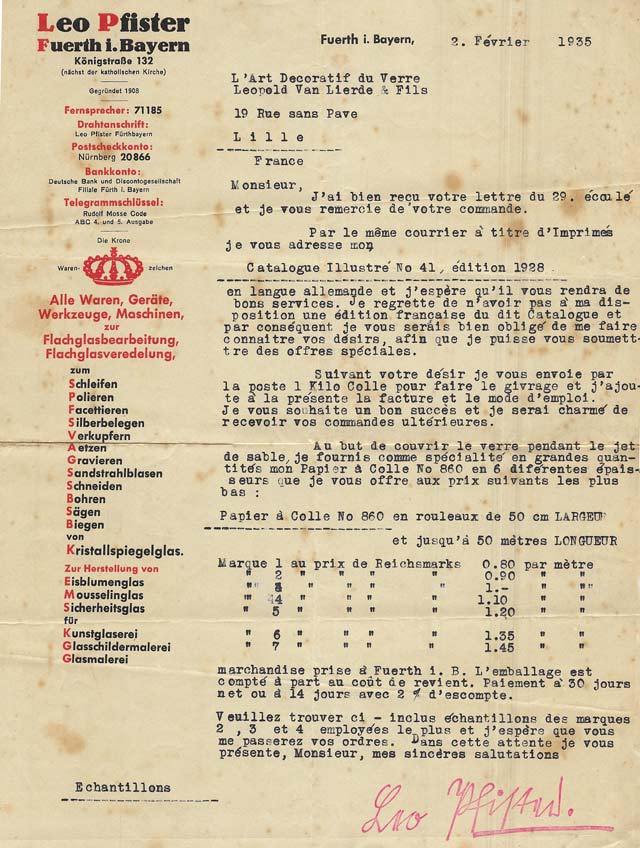

Des documents originaux

1935

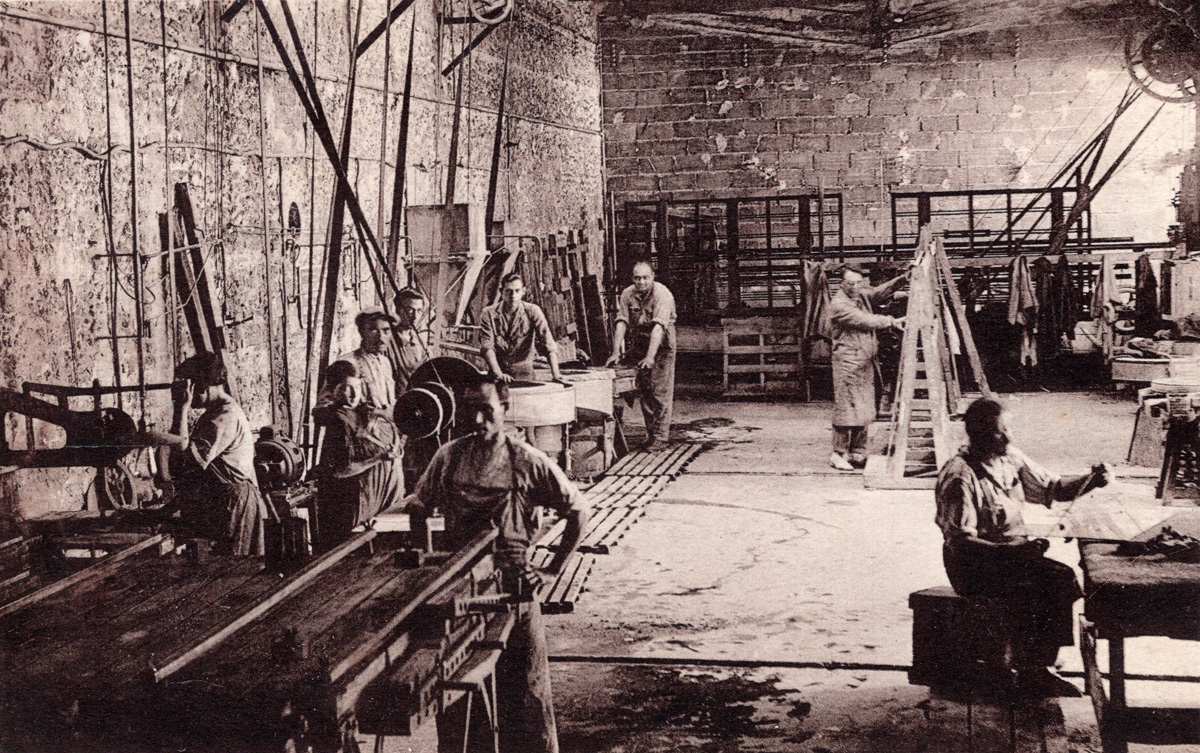

Une correspondance datant de 1935 entre l’atelier Van Lierde & Fils graveur sur verre à Lille dans le Nord de la France, et la société allemande Léo Pfister Fuerth i. Bayern nous en apprend un peu plus sur la méthode de givrage du verre à vitre.

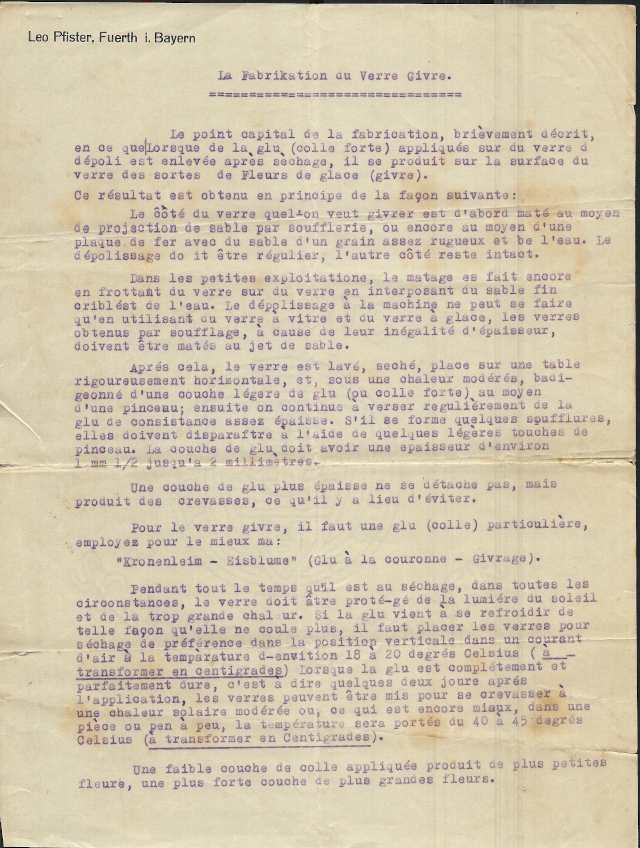

Comment fabriquer du Verre Givré

Avec de la colle à Chaud

Le point capital brièvement décrit, en ce que lorsque de la glu (Colle forte) appliquées sur du verre dépoli est enlevée après séchage, il se produit sur la surface du verre des sortes de fleurs de givre. Ce résultat est obtenu en principe de la façon suivante:

D’abord le Dépolissage du verre.

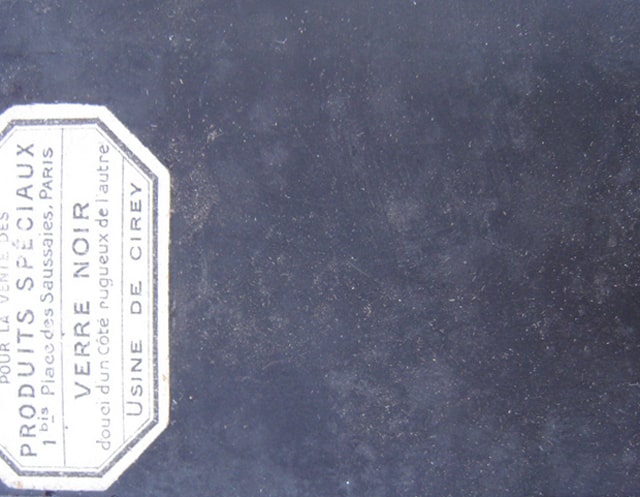

Le côté du verre que l’on veut givrer est d’abord maté au moyen de projection de sable par soufflerie, ou encore au moyen d’une plaque de fer avec du sable d’un grain assez rugueux et de l’eau. Le dépolissage doit être régulier, l’autre côté reste intact.

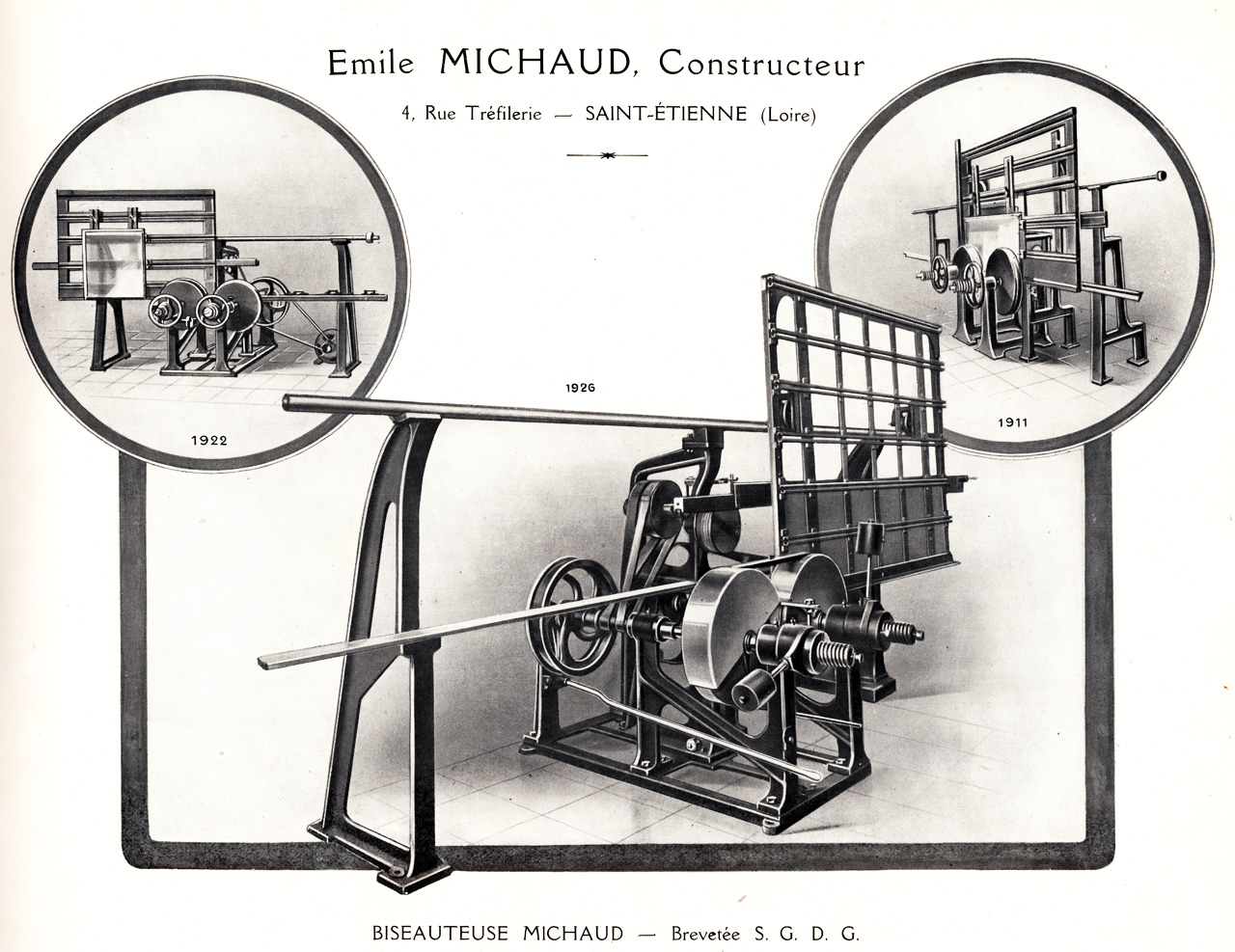

Dans les petites exploitations , le matage se fait encore en frottant du verre sur du verre en interposant du sable fin criblé et de l’eau. Le dépolissage à la machine ne peut se faire qu’en utilisant du verre à vitre et du verre à glace, les verres obtenus par soufflage, à cause de leur inégalité d’épaisseur, doivent être maté au jet de sable.

Ensuite, l’application.

Après cela, le verre est lavé, séché, placé sur une table rigoureusement horizontale et sous une chaleur modérée badigeonné d’un couche légère de glu (ou colle forte) au moyen d’un pinceau. Ensuite on continu à verser régulièrement de la glu de consistance assez épaisse. Si il se forme quelques boursouflures elles doivent disparaître à l’aide de quelques légères touches de pinceau. La couche de glu doit avoir un centimètre d’épaisseur environ 1,5 M/m et jusqu’à 2 M/M.

Une couche de glu plus épaisse ne se détache pas, mais produit des crevasses ce qu’il y a lieu d’éviter.

Puis la colle ou glu.

Pour les fleurs de givre, il faut une glu particulière employez ma “Kronenleim – Eisblume (Glu à la couronne – Givrage) (NDL mélange de colle de nerf et de colle de peau)

Pour finir Le séchage.

Pendant tout le temps qu’il est au séchage, dans toutes les circonstances, le verre doit-être protégé de la lumière du soleil et de la trop grande chaleur. Si la glu vient à de refroidir de telle façon qu’elle ne coule plus, il faut placer les verres pour séchage de préférence dans la position verticale dans un courant d’air à la température d’environ 18 à 20 degrés Celsius. (A transformer en centigrades). Lorsque la glu est parfaitement dure, c’est à dire quelques jours après l’application, les verres peuvent être mis pour se crevasser à une chaleur solaire modérée ou, ce qui est encore mieux, dans une pièce ou peu à peu la température sera portée de 40 à 45 degré celsius. (a transformer en centigrades)

Au Résultat: des fleurs de givre.

Une faible couche de colle appliquée produit de plus petites fleurs, une plus forte couche de plus grandes fleurs.

Verre givré et sablage

Exemples de colles

Poudre ou granule

Documents et Sources

- (1) La revue La nature, source Conservatoire des Arts et métiers: CNUM Conservatoire des Arts et Métiers.

- Documents originaux des archives de l’atelier de gravure sur verre Van Lierde et Fils. Merci à Mr Van Lierde.

- Document Internet Archives : Rawson & Evans