Le verre Mousseline avec Pauline Kuntz

Pauline Kuntz est actuellement en doctorat en Design et Métiers d’Art à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne. Elle travaille sur les nouveaux modèles économiques et sociaux des métiers d’art. Dans ce cadre elle m’a contacté en Juin 2022 pour solliciter un entretien. L’idée était que je lui expose ma démarche et ma façon d’aborder les recherches que je mène depuis bientôt 9 ans sur l’histoire du verre mousseline et des vitrages décoratifs.

Son Parcours

Tout d’abord, Il faut savoir que Pauline Kuntz vient d’une famille d’artisans verriers sur 5 générations à la cristallerie Lalique, voici son parcours.

Yzeure dans l’Allier Ecole nationale du verre

- 2018 : Diplôme des métiers d’arts, décor architectural spécialité verre et cristal

Ecole Supérieure du Design et des Métiers d’arts d’Auvergne à Yzeure

- Diplôme Supérieur des Arts Appliqués, Produit spécialité savoir-faire et Territoire en 2020

Institut universitaire d’Allier Moulins.

- 2021 : Licence Professionnelle des Métiers de l’entrepreneuriat, entreprendre en territoire rural.

Université Jean-Monnet, Saint-Etienne

- Master 2 Design et Métiers d’Art en 2022

- Statut d’Etudiante entrepreneure

*Statut permettant aux jeunes diplômé(e)s et aux étudiant(e)s d’élaborer un projet d’entreprise dans un Pépinière d’entreprise.

IMPRAE

(Impraegnatio Latin Médieval : Action de concevoir)

Pauline Kuntz Atelier IMPRAE

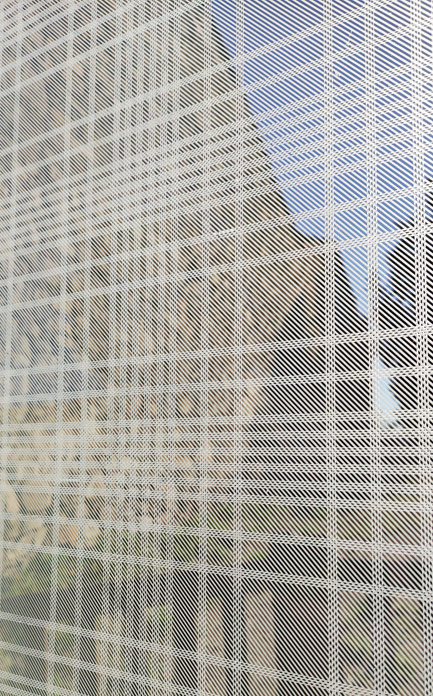

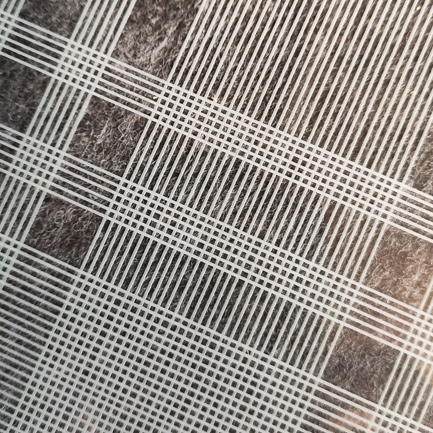

Fondée à Dompierre-sur-Besbre en 2021 par Pauline Kuntz, Imprae est un atelier travaillant principalement le verre plat sous forme de grains de verre, par les techniques de thermocollage et de thermoformage.

Ce travail de la matière est ensuite, guidé par une démarche créative d’expérimentation. Couplée à une activité de sur-mesure pour la décoration d’intérieur, l’atelier est aussi un studio de création : des objets décoratifs tels que des horloges, des bougeoirs ou des luminaires sont conçus et fabriqués, ainsi que des objets d’art de la table, de mobilier et d’application architecturale.

Entretien avec Pauline Kuntz

Entretien réalisé en mai 2022. En voici le résumé illustré clarifiant ma démarche d’Artisan verrier mousselineur de verre. Bonne Lecture C.F

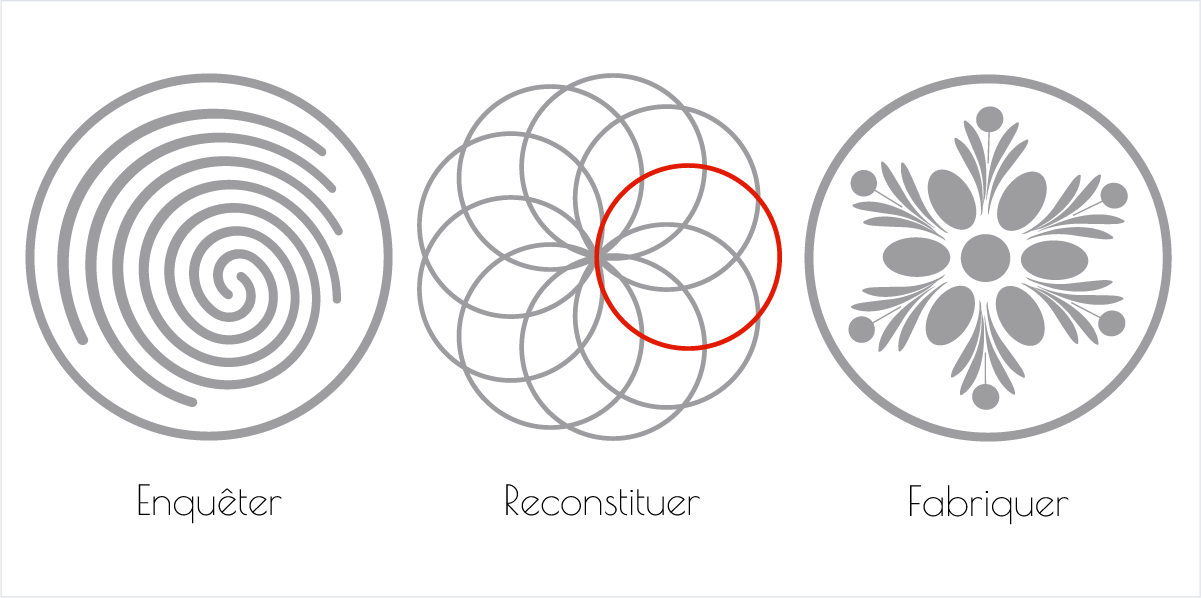

Enquêter

Pauline Kuntz : Comment en êtes-vous venu à travailler le verre mousseline ?

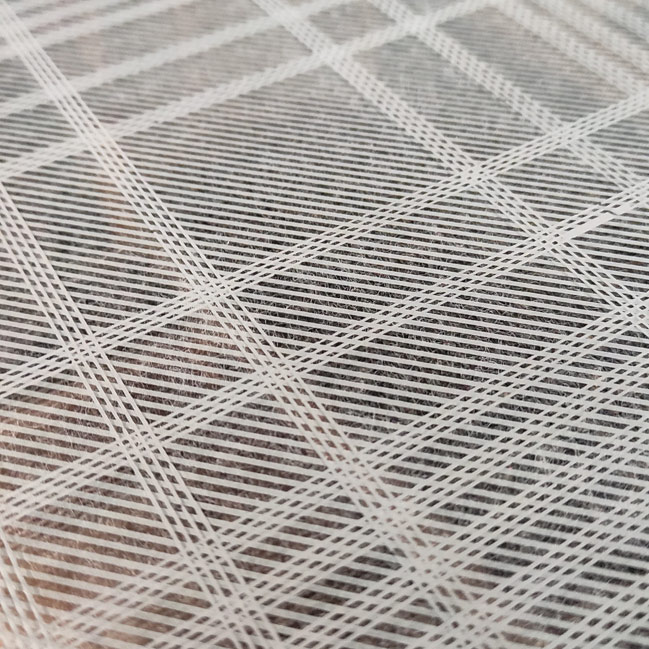

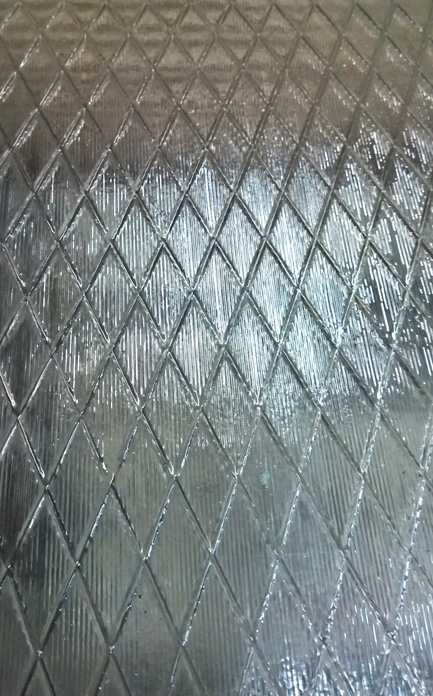

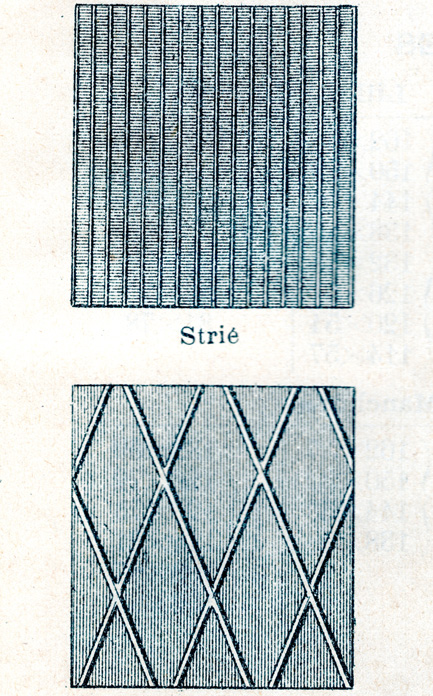

Christian Fournié : “A mon installation, j’étais en contact avec les miroiteries. J’avais le matériel pour fabriquer du verre mousseline sablé, appelé aussi verre “mousseliné”. Mais je ne connaissais rien de son histoire. Je n’avais alors qu’un catalogue d’époque dont j’imitais les motifs par sérigraphie. Dès le départ j’ai eu de la demande, dans le domaine de la miroiterie et du vitrail.

Sur le verre mousseline.

A l’époque en 1999 le vitrailliste local, Thierry Bianco m’a fait comprendre que j’avais des lacunes en fabriquant quelque chose dont j’ignorais les tenants et les aboutissants. Je cite « Si tu veux vendre du verre mousseline à des professionnels, il faut que tu maîtrises ton sujet ». A partir de là, approfondir ma culture du verre mousseline m’est resté en tête, même si je ne pouvais pas le commercialiser. En effet en 1997, il fallait passer par des intermédiaires pour la vente. J’ai alors mis de côté le verre mousseline car je ne pouvais pas pérenniser mon entreprise sur ce modèle. Je suis donc resté dans le verre contemporain jusqu’en 2013.”

Où trouvez-vous vos sources historiques ?

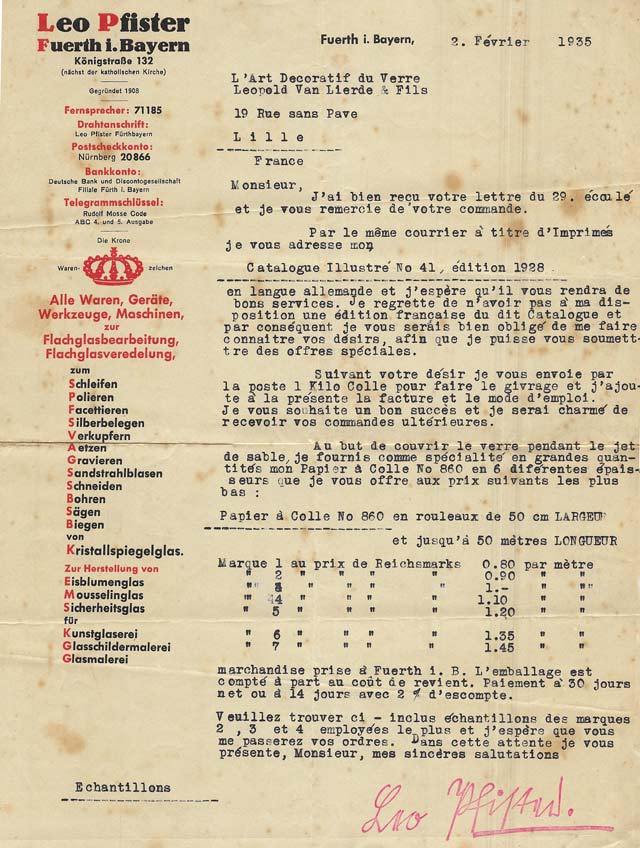

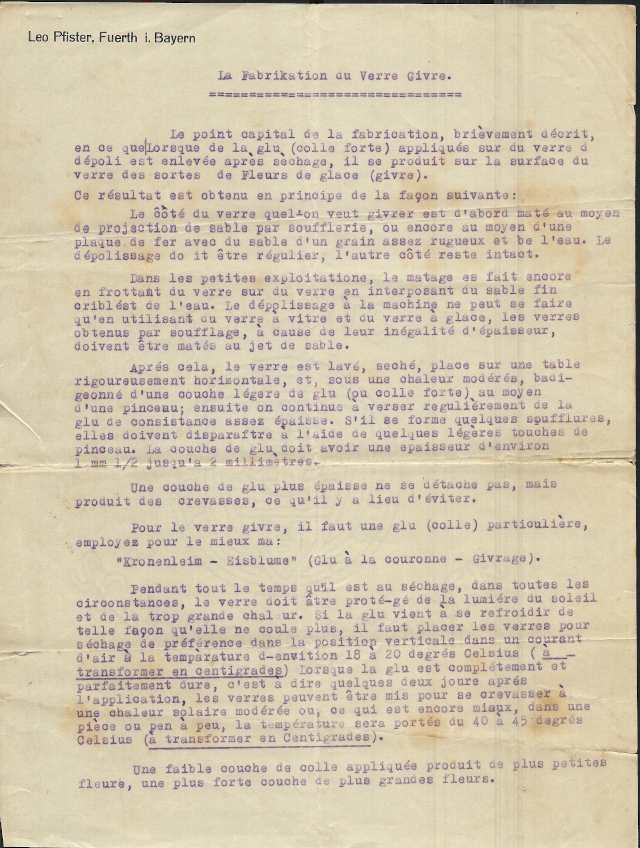

“Je travaille comme dans une enquête policière. D’abord je trouve des objets physiques, en général des fragments de verre ou des photos, à partir desquels j’essaye de trouver le mobile. Je remonte une piste, je cherche des suspects. Qui a pu fabriquer ça, où et quand. Avec de la chance, les bons noms, les bons lieux, les bonnes dates peuvent être très vite trouvées. Ensuite je cherche la méthode, le brevet, les plans, les machines. Mais dans le travail historique que j’ai réalisé, il y a encore des zones d’ombres entre 1842 et 1860 par exemple. J’ai bien quelques éléments mais rien de tangible. La procédure commence toujours par une recherche plus générale au départ, à la Bibliothèque nationale de France. j’y recherche des écrits dans la base de données Gallica selon les indices et les noms que j’ai trouvé.

Les Collaborations

Pour la généalogie des verriers il y a l’association GenVerre en Lorraine. J’interviens lorsque j’ai des noms de familles précis. Ainsi, je déclenche parfois des discussions sur leur forum et réalise une veille permanente sur des mots clefs et sites web. Parfois aussi, ce sont aussi des personnes de l’extérieur qui me contactent pour me donner certains éléments d’archives sous forme de donation ou de ventes. Sur le plan universitaire, seulement deux thèses portent sur le sujet. L’une d’elles étudie le verre plat du XIXe siècle dont le verre mousseline. Lors de mes recherches, je numérise et stocke les documents, pour ensuite les restituer quand c’est possible.”

Enquêter

Reconstituer

Question de Pauline Kuntz : En cherchant à reproduire le vitrage du XXe siècle, vous expérimentez d’anciens procédés propres au verre plat. Considérez-vous votre pratique similaire à l’archéologie expérimentale ?

“J’ai toujours considéré mon atelier comme un laboratoire. La manière dont j’aborde l’artisanat est expérimentale. Nous sommes très peu d’artisans à exercer cette pratique, à pousser les choses aussi loin. Le travail historique et d’investigation que je réalise n’est pas nécessaire à la survie de l’atelier, rien ne m’y oblige. Je le fais par passion, parce qu’il y a une mémoire à déterrer, une mémoire à garder. De mon côté j’ai déjà perdu trop de temps, je n’ai pas assez rencontré de personnes physiques pour participer à ces recherches ; je n’avais pas pris conscience tout de suite du problème.”

Déterrer cette mémoire permet-elle de transmettre les connaissances à une nouvelle génération ?

“Le but est là. Notre époque actuelle est en fin de cycle, débutée au Néolithique avec principalement une évolution dans les technologies. Mais les problèmes sociétaux sont les mêmes et transparaissent. Je crois en un nouveau monde, une transmission doit se faire aujourd’hui. Le passé verrier du XIXe siècle permet de remonter là où les sources d’énergie n’étaient pas aussi développées. Quand j’ai dépoli du verre avec des galets, ça m’a certes amusé, mais la manipulation fut difficile, pouvant par exemple être solutionnée par la force éolienne dans ma région. La crise énergétique actuelle pose de nombreuses questions, elle invite à étudier les anciennes techniques. Les déterrer participe à la prise de conscience du moment et peut faire sens.”

PK : Votre démarche est progressive et déductive. Vos intuitions, si nous pouvons les qualifier ainsi, se manifestent-elles grâce à vos expériences et à vos connaissances accumulées dans le temps ? Comment arrivez-vous à détecter les voies créatives, si vous considérez qu’intervient une part de créativité dans votre démarche ?

C. F : “Grâce au côté autodidacte, d’apprendre par moi même. J’avais essayé en 1984 de devenir sérigraphe, j’ai découvert la photosensibilité. Avec le catalogue en verre mousseline qu’on m’avait remis, j’ai fait le lien entre la sérigraphie et le verre mousseline. Ce n’est pas tout à fait ça, la photosensibilité intervient pour fabriquer le pochoir en cuivre, mais la connexion entre les deux techniques m’avait mis sur la voie. La cohérence se trouve au fur et à mesure, au départ il n’y a pas d’objectif. Quand j’effectue des recherches, des intuitions arrivent. Elles s’avèrent quelquefois justes, quelquefois fausses. J’essaye de me mettre dans le contexte de l’époque, il faut de l’imagination.”

Autre question : Les connaissances issues de vos expérimentations, de vos recherches, sont-elles principalement techniques et historiques ?

Réponse : “Elles sont regroupées. Il faut quand même comprendre l’action des abrasifs sur le verre pour comprendre comment les techniques fonctionnaient. Le verre de couleur taillé à la roue reste par exemple un mystère. Plein de choses sont encore mystérieuses, je vois les difficultés que j’ai aujourd’hui pour fabriquer ces verres, même avec la lumière de bonne qualité qu’ils n’avaient pas à l’époque. Ils devaient certainement tailler face à des fenêtres comme dans les anciennes cristalleries. Sans aucune traces écrites, descriptions, photos ou gravures, je ne peux qu’émettre des suppositions et essayer de comprendre certaines choses en pratiquant par moi-même.

Le rôle du geste

“Par exemple, le rôle du geste par la répétition. La main a une mémoire et on fait automatiquement les bons gestes sans forcément voir avec l’œil. Simplement parce que la main sait où se placer, entre le vitrage et la meule. C’est instinctif et c’est une constatation que l’on ne peut faire qu’en expérimentant.”

Reconstituer

Fabriquer et Transmettre

Lors de votre parcours, vous avez acquis de l’expérience dans plusieurs miroiteries qui ont, les unes après les autres, fermées. Quelles peuvent être les causes de ces fermetures ? Ce déclin est-il dû au matériau verre même ?

L’activité des ateliers verriers et miroiteries n’est pas linéaire. Même en remontant dans l’histoire, ce n’est pas dû à notre époque. En fait ce phénomène se constate dans les sciences de la verrerie en général. Premièrement, en verrerie nous ne pouvons pas arrêter les fours du jour au lendemain, une activité minimum doit être maintenue pour ne pas mettre en péril le matériel même. Dès le XIXe siècle, notamment dans l’histoire de la verrerie de Penchot de 1842 à 1954 vous avez ainsi plusieurs faillites et phénomènes catastrophiques comme les crues du Lot. Je pense que c’est propre à l’activité des verreries, à leurs contraintes géographiques de l’époque généralement situées dans des bassins miniers à proximité d’aciéries.

Sur les Fluctuations.

Dans l’histoire de mon atelier j’ai aussi eu des vagues, vous avez des pics d’activité puis de fortes descentes, c’est très fluctuant. Tout dépend des domaines, des événements extérieurs. Quand vous avez des problèmes liés à une gestion d’activité, vous pouvez modifier votre activité pour vous adapter à un certain marché. Mais à présent, nous sommes entrés dans une période très chaotique. En terme commercial, on ne peut plus se fier à l’expérience passée. Et les possibilités d’actions sont limitées et plus aléatoires.”

Pauline Kuntz, dernière question : Dans vos recherches, on constate que vos prédécesseurs décorateurs verriers ont laissé peu de traces. Est-ce que la sauvegarde de ce patrimoine et laisser des traces de vos recherches animent votre métier ?

“ Il y a ici tout un système de sauvegarde. Sauvegarde extérieure, numérique, mais quand vous prenez des associations comme le Centre de Mémoire de la verrerie d’en Haut à Aniche. Ils ont quand même mis de nombreuses années à trouver un four Fourcault. Certains fouillent comme moi, cherchent des éléments pour les reconstituer. Toute nouvelle technologie atomise la précédente. Le peu de choses qui restent de ce passé industriel est étonnant, c’est pour cela que j’agis, avant la disparition totale. En fait on ne peut pas faire revivre un patrimoine qui a été oublié et qui a disparu. On peut juste reconstituer une histoire avec plus ou moins de justesse, en évitant la nostalgie qui n’a sans doute pas lieu d’être au vu des conditions de travail de l’époque. Le tout est d’essayer de redonner un peu de mémoire des hommes qui ont œuvré dans ces inventions, fabrications, et créations.”

Fabriquer