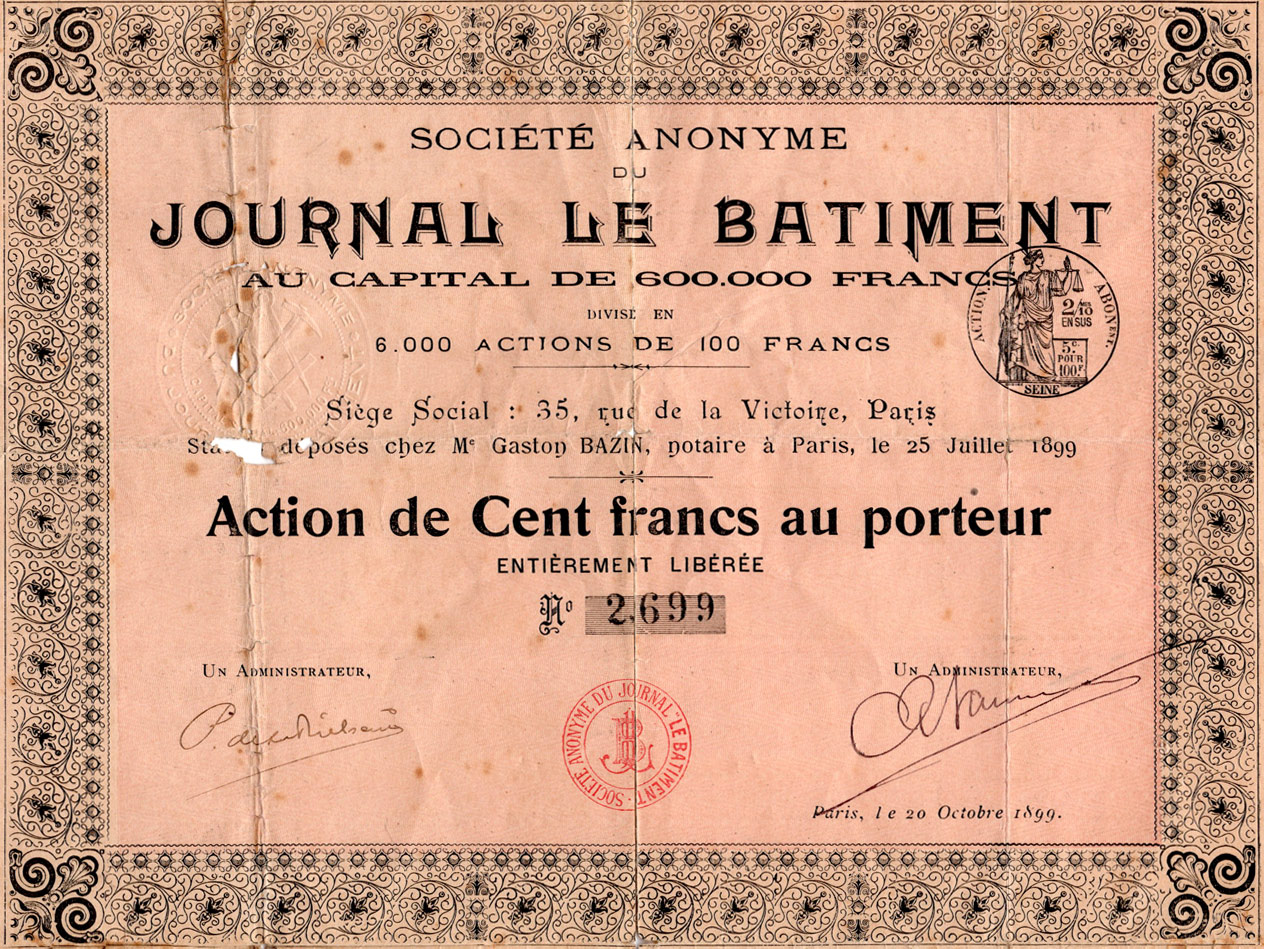

Découvrez les vitres de meuble Mado de la Maison gerrer

Les vitres de meuble Mado, mobilier populaire français ont été fabriquées pour l’essentiel par la maison Gerrer à Mulhouse. C’est un fait peu connu mais cette manufacture verrière était spécialisée dans le travail du verre décoratif. Elle s’est particulièrement illustrée dans les années 1920-1930, au cœur de la période Art Déco, produisant des panneaux de verres sablés pour l’agencement de magasins ou des luminaires monumentaux. La maison Gerrer était également active autour du funéraire grâce à la gravuve sur marmorite. L’entreprise a ensuite poursuivi ses activitées bien après 1950, en éditant toutes une série d’enseignes et d’objets publicitaire autour du verre sérigraphié. La manufacture Albert Gerrer était donc bien placée pour la fabrication de vitres de meuble Mado en grande série.

Meuble vitré mado personnalisé

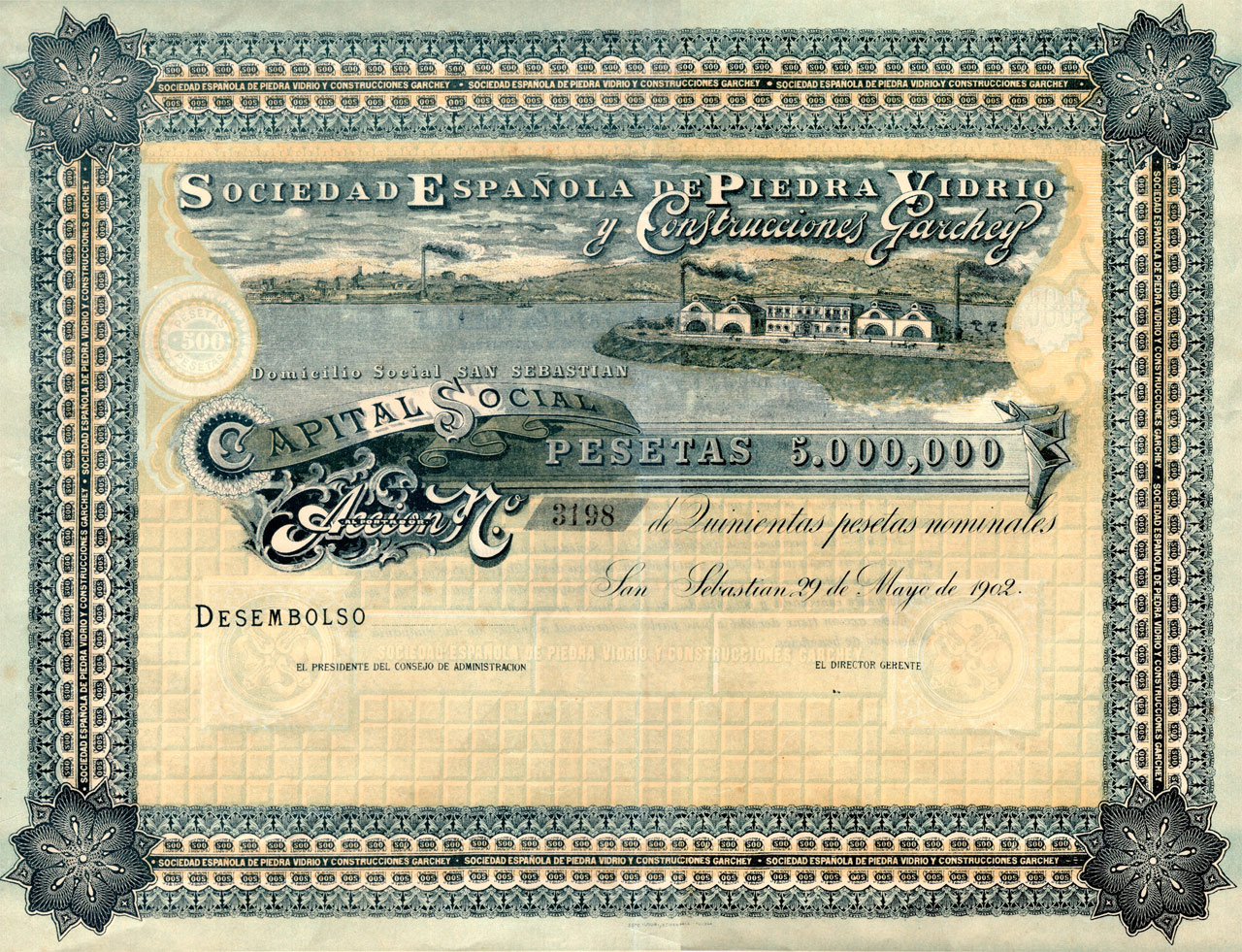

Les meubles de cuisines Mado

L’abréviation “Mado” viendrait de la contraction de la marque “Maison Dominique” ébéniste français d’avant-guerre. Très populaire dans les années 50 – 60 ces meubles sont souvent composés de 2 corps (une partie basse, une partie haute). Ces meubles vitrés de cuisines modulaires se caractérisent par leurs formes arrondies typiques d’après-guerre. A mon sens il est important de noter qu’à partir des années 50 on entre dans ce que l’on appelle le “design”. C’est à dire une réinvention permanente intimement liée aux fabrications industrielles. Il n’y a donc plus de mouvement définissant précisément un style décoratif lié à une période comme ce fut le cas pour l’art nouveau ou l’art déco.

Des meubles aux fonctionnalités originales :

- Huche à pain

- Emplacement pour la radio

- Tablettes de découpes

- Emplacement pour seau à charbon

- Tiroirs en verres moulés pour les épices, le sucre ou le café*

*Pas de traces de ces fabrications en verres moulés par la Maison Gerrer.

Les vitres de meuble Mado : la fabrication

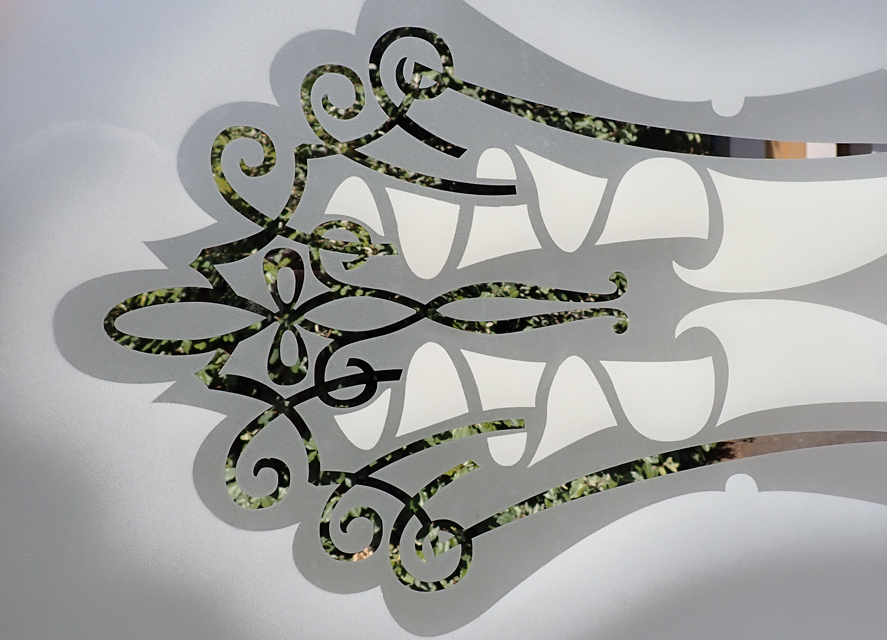

Les vitres de meuble Mado se reconnaissent facilement par leurs designs simplifiés. Parfois sablées simplement, on les trouve également peintes, argentées ou sérigraphiées ce qui démontre un savoir-faire certain dans le façonnage et la décoration du verre. La maison Gerrer les a fabriqués en série avec des méthodes industrielle de pochoirs rigides et réutilisables pour le sablage ou la peinture.

Verres à vitres Mado reproduction.

Vitres de meuble Mado reproduite par l’atelier.

Verre mado de la maison Gerrer.

Documentation

- Vitres de meuble mado reproduites par l’atelier du verre Mousseline.

- Les archives St-Gobain à Blois, puisque la maison Gerrer à été rachetée par le groupe.

- Remerciement à Mme X qui se reconnaîtra pour la photo de son mobilier.