Diamant coupe-verre

Il faut savoir que si à l’origine le diamant coupe-verre avait bien un vrai diamant serti sur l’outil, ce n’est plus vrai aujourd’hui, mais le nom lui, est resté.

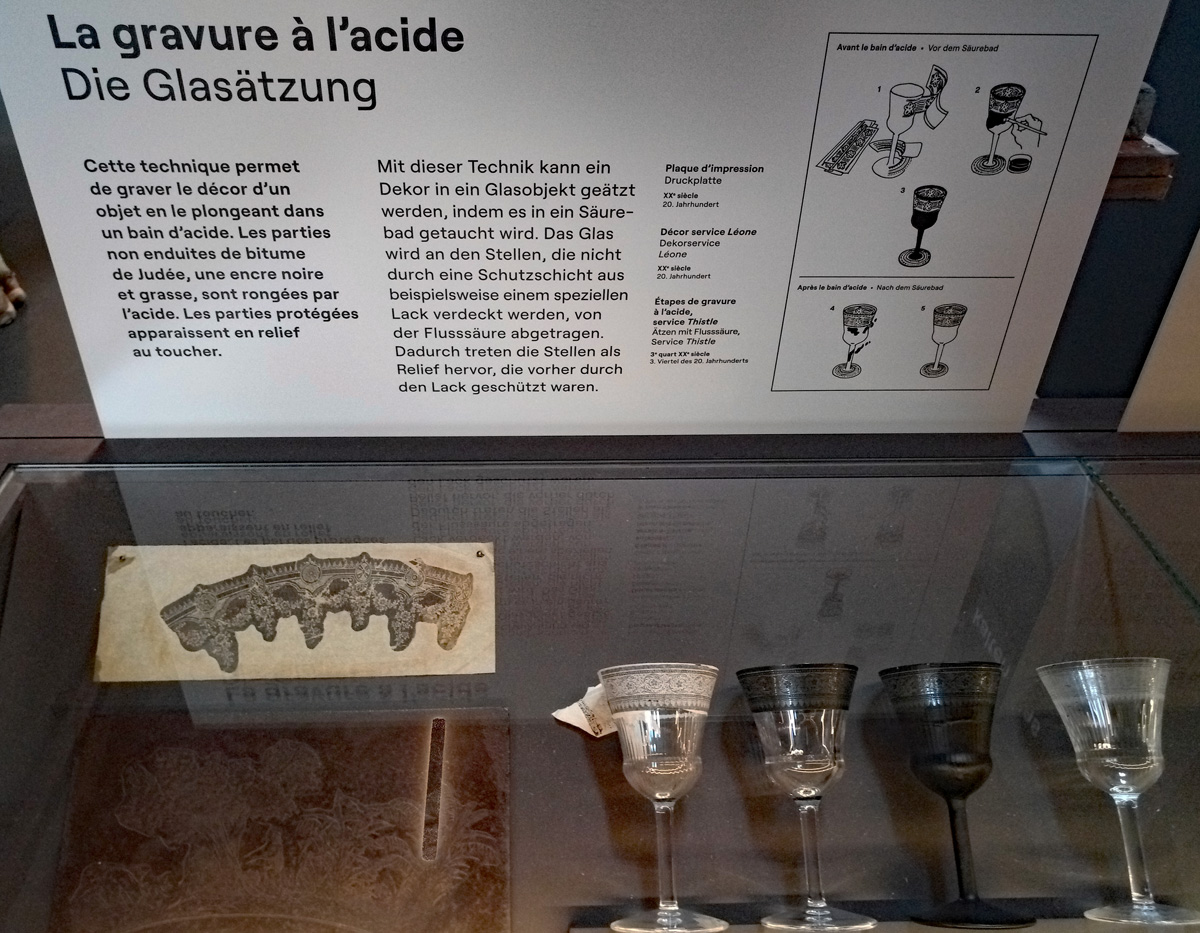

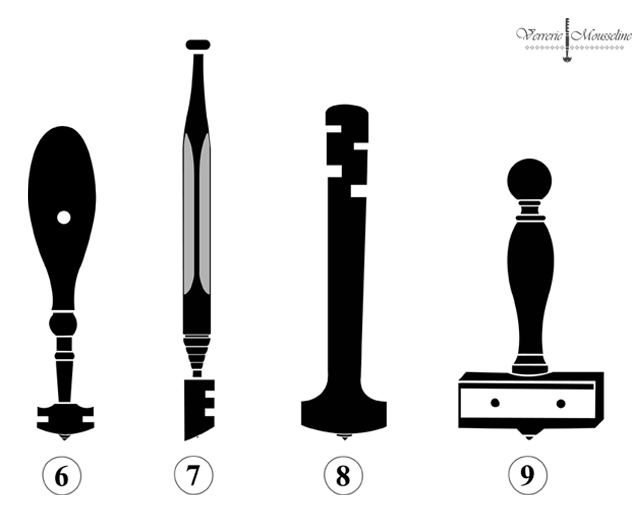

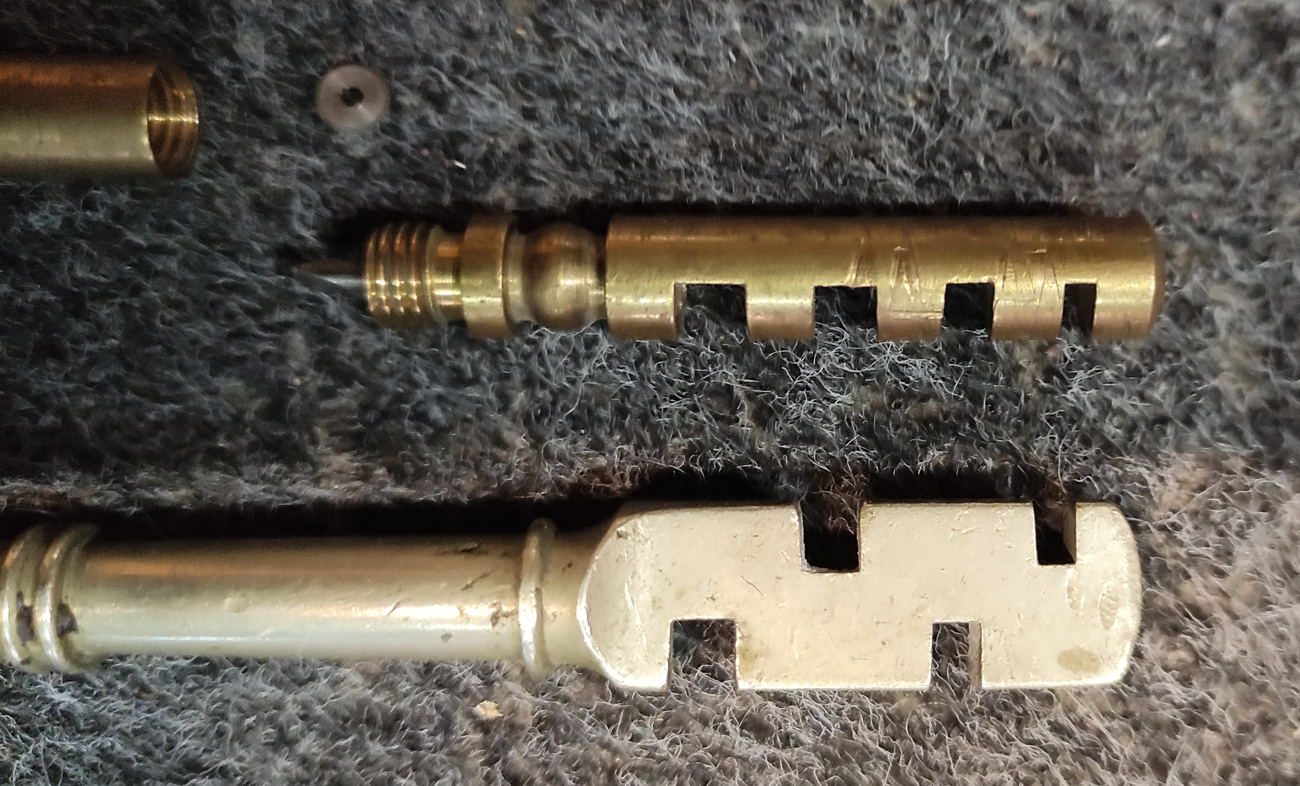

Diamants coupe-verres anciens

Origine du diamant à couper le verre

Un outil venu d’italie …

En fait Il est difficile de définir exactement l’origine du diamant coupe-verre. A première vue ce type d’outil viendrait d’Italie, pour la découpe des miroirs, ce qui ne serait pas surprenant quand on connait le savoir-faire ingénieux des artisans de ce pays.

Avant tout, Il faut savoir, qu’il ne s’agit pas vraiment de la méthode la plus ancienne. Effectivement les maîtres verriers de l’époque médiévale n’utilisaient pas de diamant pour couper le verre mais, une barre de métal chauffée au rouge. Ainsi appliquée le long de la coupe à réaliser il se produisait alors un « choc thermique » qui rompait le vitrage.

En France nous avons un texte du 18ème siècle qui décrit cela :

« Ce ne fut que vers le commencement du treizième siècle, que l’usage du diamant pour couper le verre, s’introduisit parmi les vitriers. II paraît que cette découverte, comme tant d’autres, fut l’effet du hasard… »

Plus loin on y apprend que les vitriers jaloux de leurs savoirs, sertissaient eux même à leurs mains sur des tiges (viroles) de leurs fabrications des fragments de diamants taillés. Par la suite la fabrication de ces premiers outils s’est spécialisée entre les mains d’artisans habiles qui en ont fait une profession à part entière. Le diamant coupe-verre tel que nous le connaissons était né.

Diamant coupe-verre “Chinois”

Appelation d’origine inconnue

Bizarrement le diamant coupe-verre le plus répandu s’appelle le diamant « Chinois ». On trouve le petit chinois le gros et le très gros chinois. Leurs tailles diffèrent suivant les types et épaisseurs de vitrages à couper. Cette appellation plutôt contemporaine trompeuse vient sans doute plus probablement de la forme de l’outil que de son origine réellement chinoise. A noter que justement, on trouve aujourd’hui facilement des diamants coupe-verres fabriqués en chine. Mais il faut savoir qu’ils n’ont rien de traditionnel puisque que leurs diamants sont synthétiques.

Utilisation d’un diamant coupe-verre

Démonstration en vidéo

La manière de procéder diffère de celle utilisée pour les coupes verres à molettes d’aujourd’hui.

Molette et Diamant

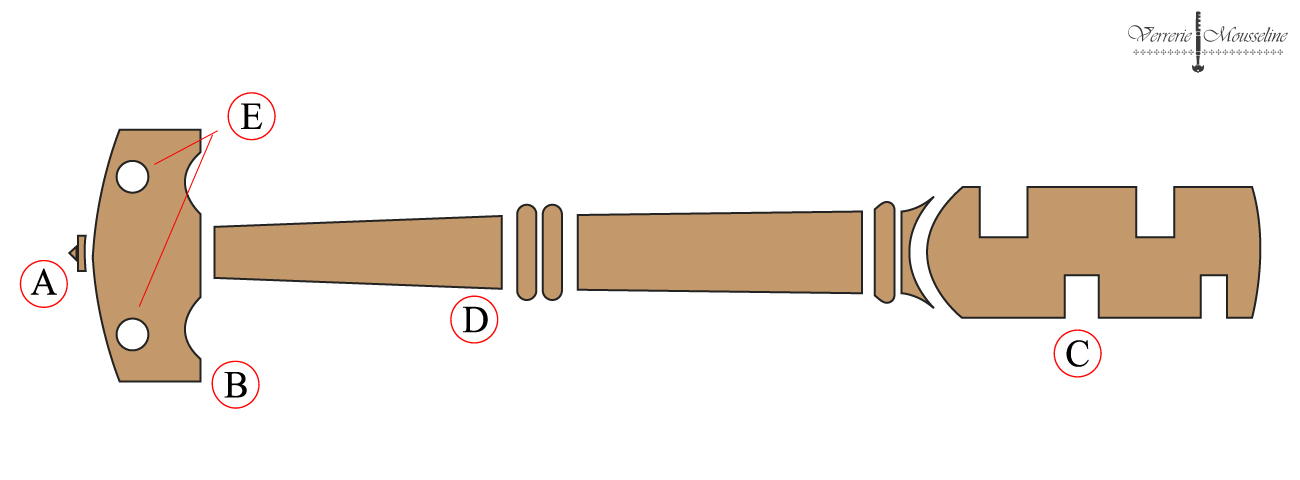

- Tout d’abord contrairement au coupe-verre à molette, un diamant coupe-verre a un sens d’orientation. En effet les yeux (E) doivent être orientés coté règle.

- Ensuite alors qu’il faut appuyer pour utiliser un coupe-verre à molette, aucune pression au-delà du poids de sa propre main n’est nécessaire pour le diamant coupe-verre

- Il faut savoir aussi que suivant le type de diamant et de sa taille, il fallait trouver la bonne orientation de l’outil à sa propre main pour couper régulièrement. De fait, on ne prêtait pas son coupe -verre à diamant au risque de le retrouver abîmé.

- Pour faciliter la coupe, de la térébenthine ou du pétrole sont nécessaires.

- Enfin en dernière étape on utilise la tête (B) de l’outil en guise de marteau pour « étonner » le verre (Terme d’époque).

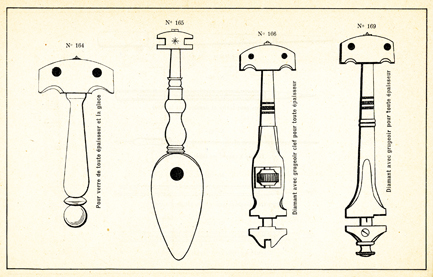

- A : Le Diamant.

- B : La tête

- C : Le grugeoir

- D : Le manche

- E : Les yeux

Modèles et Diamant coupe-verre

Des formes et des origines variées

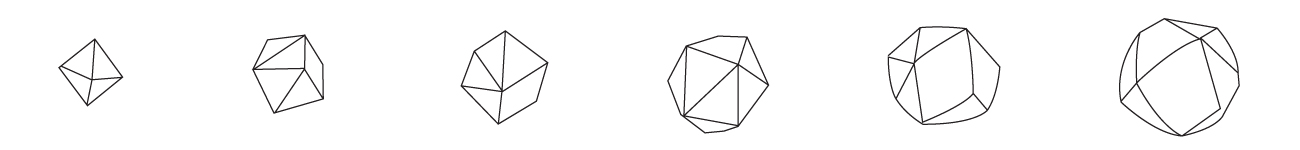

Provenances des Diamants

Demandez des Brésils !

On trouve 3 provenance principale et de différentes qualités et types de tailles pour les diamants coupe-verres de l’époque

- Les « Sud West » avec plus de 36 coupes (facettes)

- Ceux du « Cap » ont des coupes moins dures. Ils sont faciles à utiliser sans avoir à trouver la bonne inclinaison de l’outil.

- Les « Brésils » plus durs et résistants dans le temps.

Le grugeoir

Les encoches présentes sur le manche ou la tête de nombreux diamants coupes-verres s’appellent: “grugeoir”. Adaptés aux épaisseurs des verres à vitres, de l’époque : simple, double, demi-double et triple (1, 1,5, 2 et 3 M/M), ils servent ainsi, à grignoter le bord d’un verre pour enlever quelques millimètres.

Gruger le verre … ou le client?

A noter que dans le langage courant le terme « gruger » est surtout connu dans le sens de tricherie. Se faire gruger, c’est se faire berner ou être dupé par quelqu’un … Dans les métiers de la miroiterie ou du vitrail, gruger le bord d’un verre c’est en fait tricher sur une coupe trop forte pour enlever quelques millimètres en réalisant des éclats a l’aide d’un outil pour faire rentrer sa pièce dans un cadre ou dans un profil. Ainsi caché, le bords grugé passe ni vu ni connu…

Diamant coupe-verre a Molette

Origine USA.

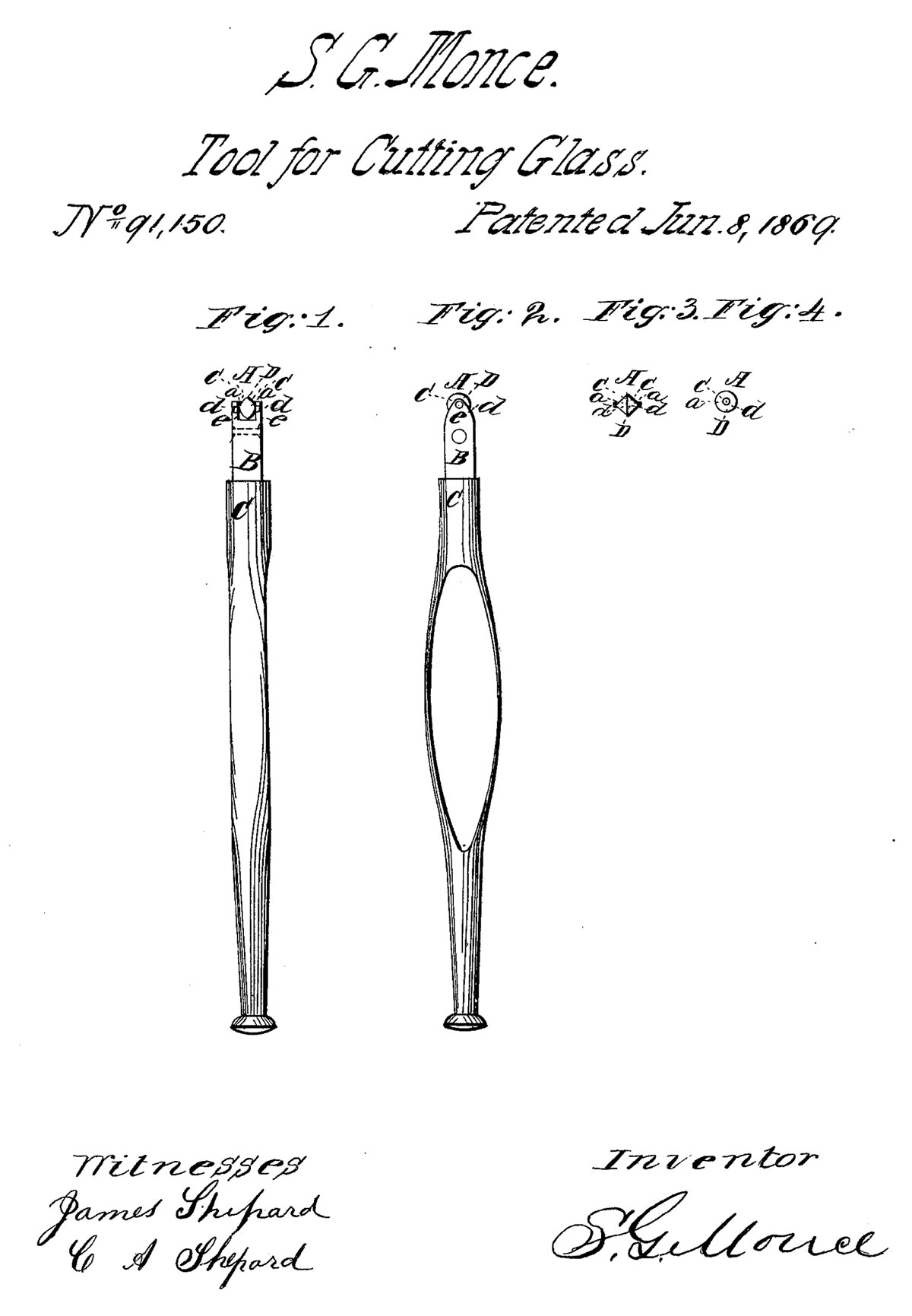

Le coupe-verre à molette vient des Etats-Unis. C’est au départ un brevet de 1869 déposé par Samuel G Monce puis Monce & Ives.

Brevet S G MONCE

Connecticut 1869

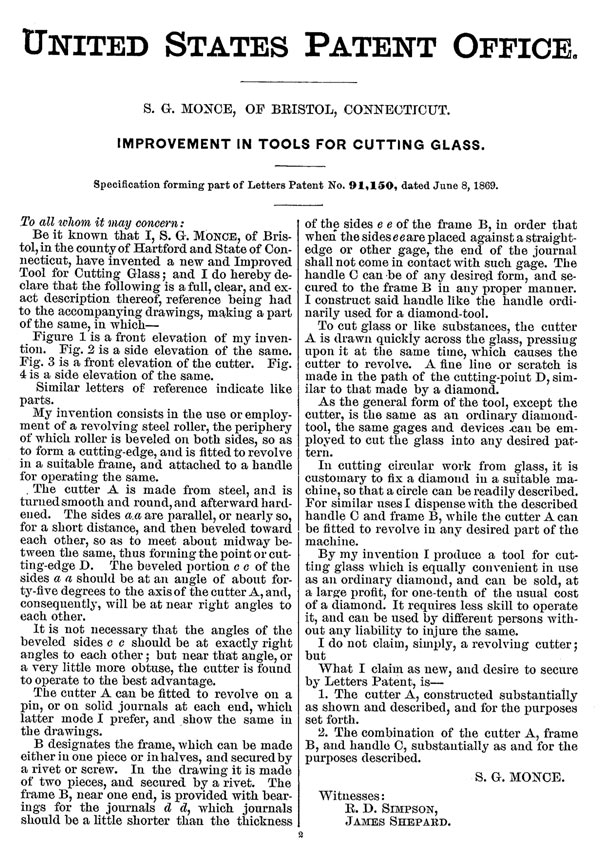

Résumé du brevet d’invention du diamant coupe-verre à molette. Cela commence ainsi :

« Je soussigné, Samuel G MONCE, de Bristol, dans le comté de Hartford et l’État du Connecticut, affirme avoir inventé un nouvel outil amélioré pour couper le verre. Je déclare par la présente que ce qui suit en est une description complète, claire et exacte. » (Référence étant faite aux dessins ci-dessus).

S’en suit la description des différent éléments numérotés sur le plan de référence ci-dessus. S.G Monce continue en exposant le principe de son invention.

« … Mon invention consiste en l’utilisation ou l’emploi d’un rouleau (Molette) tournant en acier, dont la périphérie est biseautée des deux côtés, de manière à former un tranchant. Le tout est adapté pour tourner dans un cadre (Logement) approprié, et attaché à une poignée… »

Explication du principe.

Pour simplifier il s’agit d’un disque tournant en acier dur à bord tranchant tournant autour d’un axe central au bout d’un outil à manche. S.G MONCE affirme également que comme cet outil peut tout à fait être le même que le diamant coupe-verre ordinaire à l’exception de la molette remplaçant le diamant, les mêmes accessoires (Equerres, règles de coupe) peuvent être utilisés.

Molettes Goodell creuses et à pivots

L’utilisation :

MONCE décrit ensuite la manière d’utiliser son coupe-verre.

« …Pour couper du verre ou des substances similaires, le couteau A est tiré rapidement à travers le verre, en appuyant dessus en même temps, ce qui fait tourner le couteau (la molette). Une fine ligne ou rayure est tracée sur le trajet du point de coupe D, semblable à celle tracée par un diamant … »

En conclusion :

Samuel G MONCE conclut la description de son invention en insistant sur le coût de revient de son coupe verre bien inférieur et à forte valeur ajoutée. En effet son invention est 10 fois moins cher à produire qu’un diamant coup-verre ordinaire. Enfin, Il insiste aussi sur le fait que son outil demande beaucoup moins de compétence pour son utilisation. (Ce qui est exact).

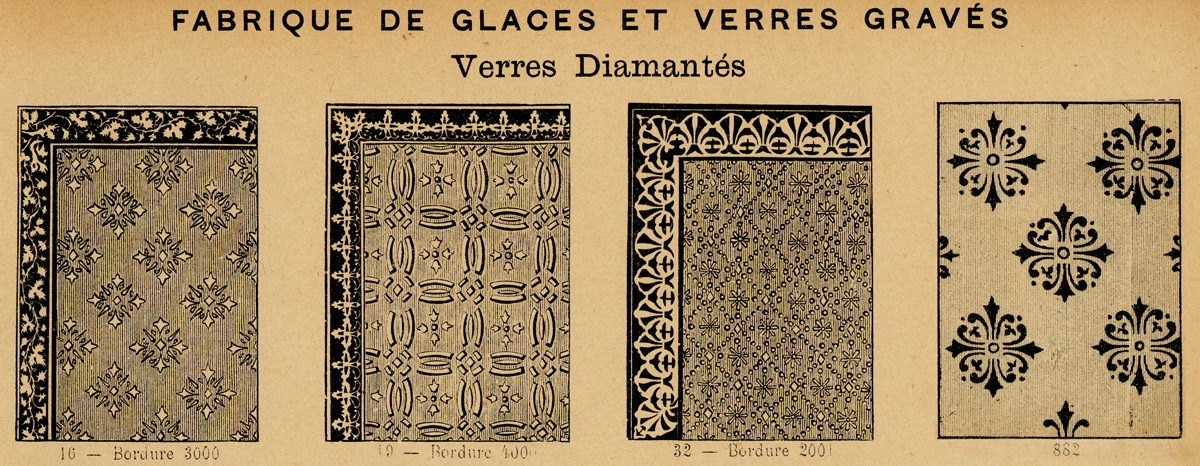

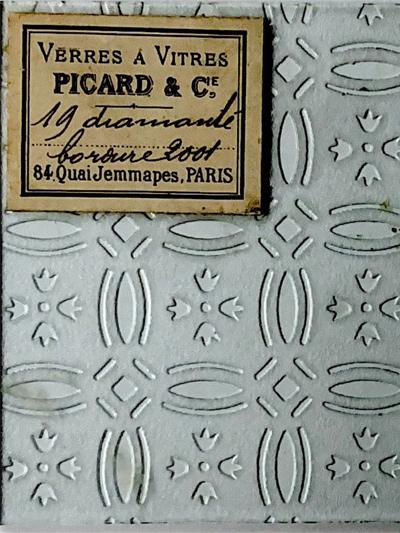

Coupe verre à molette les modèles

Les coupes verres à molettes reprennent pour l’essentiel les codes de modèles déjà existant en diamants coupes verres. Il y a quelques variantes comme celui ci dessous avec un réservoir à molette. Au départ les coupes verres à molettes sont très utilisés pour la découpe des verres dit “spéciaux” produit par Les glaces de la Chapelle (une marque commerciale réunissant les verreries du Nord de la France dans un même comptoir de vente à Paris). Par la suite, inévitablement les coupes verres à diamants disparaissent au profit des modèles à molettes beaucoup plus faciles à utiliser.

Coupe-verre à Diamant

Coupe-verre à molette

Coupe verre à molette

Sources et Liens

- “Art de la peinture sur verre et de la vitrerie” par feu M. Le Vieil Source gallica.bnf.fr

- Revue Glaces et verres N° 37 Janvier 1934.

- Diamant coupe-verre A. Guillon catalogue.

- Lucien Lasnier : “Préçis de Miroiterie et de Vitrerie” Edition PPC Paris 1947

- Livre sur les anciens coupe-verres de vitrier à diamant de IL TAGLIAVETRI E IL GRISATOIO. disponible sur Ebay

- Brevet S G MONCE : Espacenet.com et Patents-Google

Acide Fluorhydrique = Fluorure d’hydrogène. Très corrosif l’utilisation de ce produit chimique très toxique est très règlementé de nos jours.

Acide Fluorhydrique = Fluorure d’hydrogène. Très corrosif l’utilisation de ce produit chimique très toxique est très règlementé de nos jours.