Verre à vitre soufflé et fabrication

A la fin du 17ème siècle les verreries d’abord itinérantes commencent à se sédentariser vers 1800 en Bohême et dans les Vosges Alsacienne. C’est dans cette région de l’est de la France que commence la fabrication du verre à vitre soufflé « au canon » (en cylindres).

Les investissements nécessaires à la sédentarisation de ces verreries les conduisent à industrialiser le verre à vitre. Elles chauffent leurs fours aux bois d’abord, dévastant des forêts entières. La houille et le charbon remplacent ensuite le bois comme source d’énergie.

A noter que les verres à vitres sont aussi appelés « verres des Vosges » pendant la première moitié du 19ème siècle.

Soufflage du verre à vitre en 6 étapes

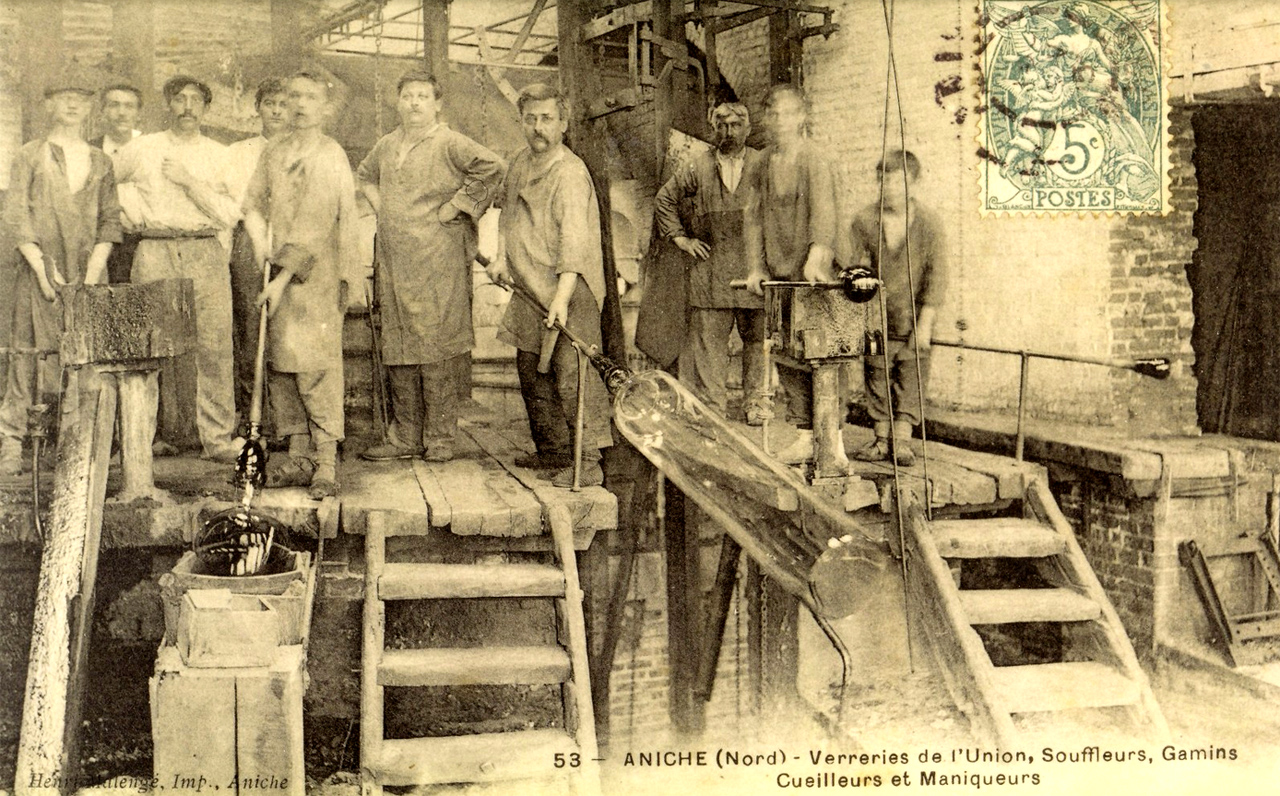

1/ le soufflage

Le principe très simple il s’agit de souffler à la bouche (et plus tard mécaniquement) une forme de Manchon (Forme de Grande Bouteille). En fait elle prend la forme d’un cylindre. Ce cylindre de verre à vitre soufflé s’appelle un “Canon”. On parle alors de soufflage au canon.

Uune idée des chiffres sur la production du verre à vitre soufflé.

Voici ce qui est décrit sur place à ce sujet dans le mémoire de fondation de la verrerie de Penchot dans l’aveyron en 1841 rédigé par J. Rouiller, ingénieur des Mines. “9 Souffleurs, fabriquent moyennement 1493 Manchons par fontes pour 17 à 18 fontes par mois. Soit un total de 25 281 Manchons. Soit 2820 Manchons par souffleurs par mois”. (Les chiffres sont probablement exagérés pour appuyer les arguments de la fondation de cette verrerie.)

2/ le Décalottage du verre à vitre

Le “canon” une fois soufflé devient un cylindre de verre à vitre. Pour cela il est coupé à ses 2 extrémités. L’opération s’appelle “le décalottage”.

A noter que c’est “le gamin” assistant le souffleur qui réalisait souvent cette opération. La main d’oeuvre infantile est chose courante à cette époque dans l’industrie du verre et ailleur.

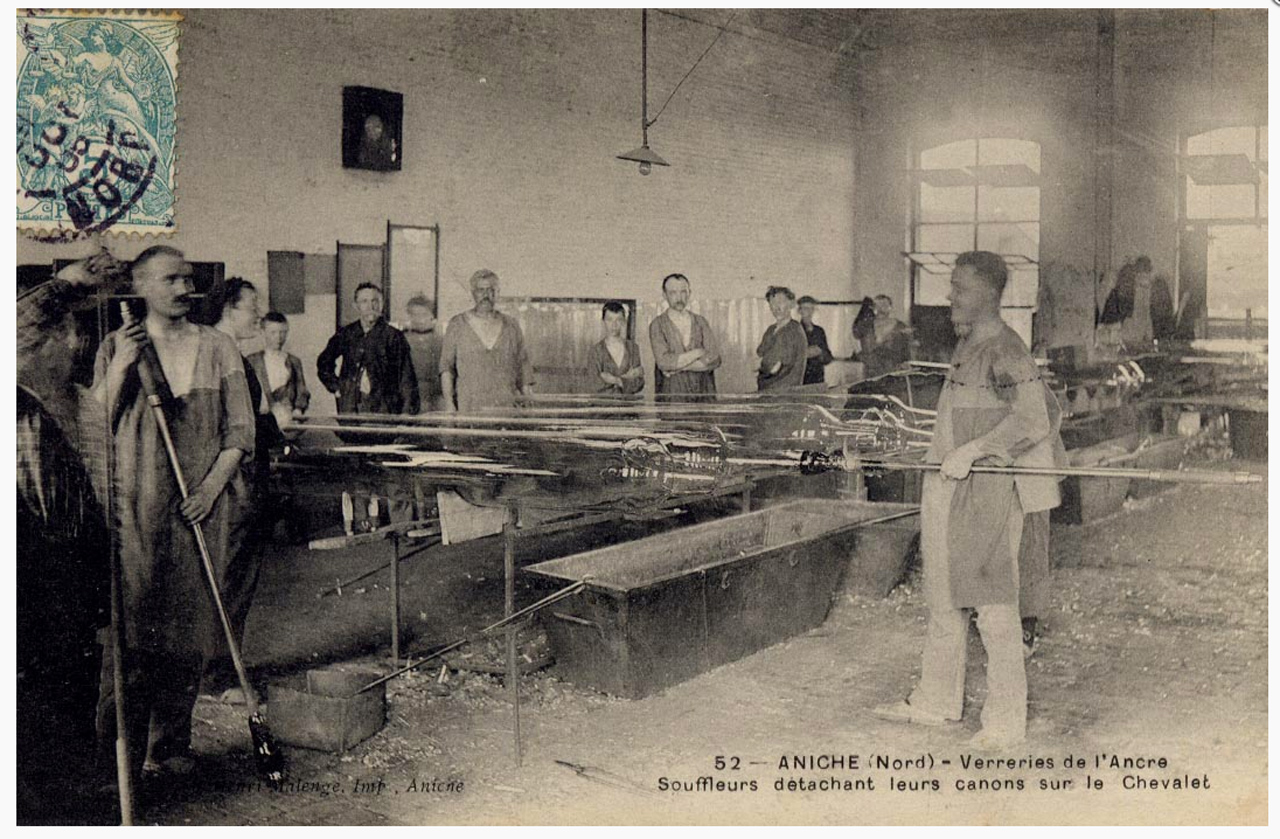

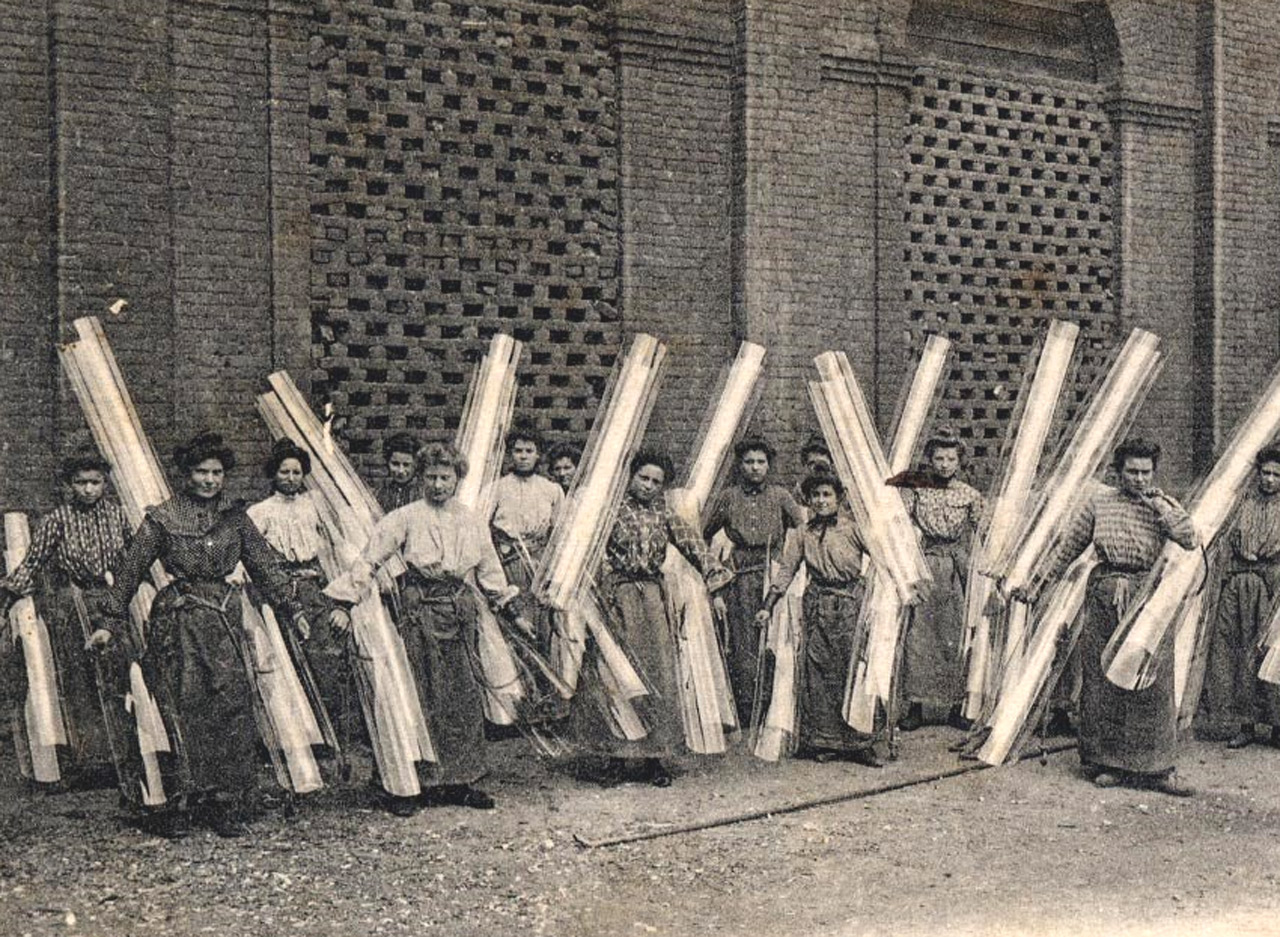

3/ le fendage du canon

Une fois le cylindre de verre à vitre fabriqué il est ensuite transporté pour être refendu. Pour cela on utilise soit un diamant à couper le verre soit une tige de métal chauffée au rouge provoquant un “Choc thermique”.

En fait se sont le plus souvent des femmes qui portent les canons d’un espace à l’autre au sein des verreries. On les appelle les “porteuses de canons”

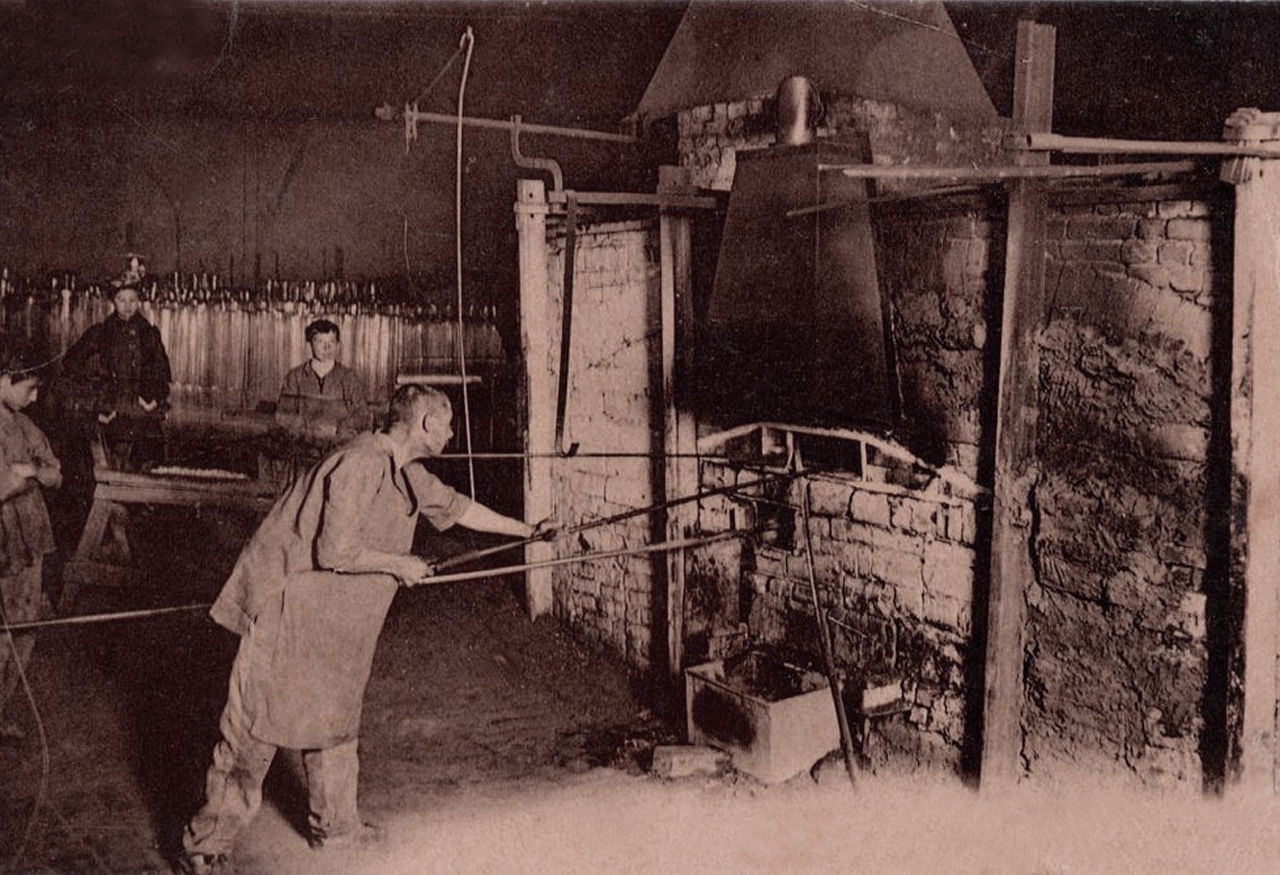

4/ L’étendage et la recuisson

Une fois le cylindre de verre à vitre fendu, l’étape suivante consiste à ramollir le verre pour l’aplatir dans un four. L’opération est nommée “L’étendage“. Cette opération explique les irrégularités de surfaces, déformations ou bulles que l’on peut observer sur les vitrages anciens encore en place.

Le verre à vitre soufflé poursuit ensuite sa fabrication dans le four de “recuisson” dans le but d’être refroidit progressivement.

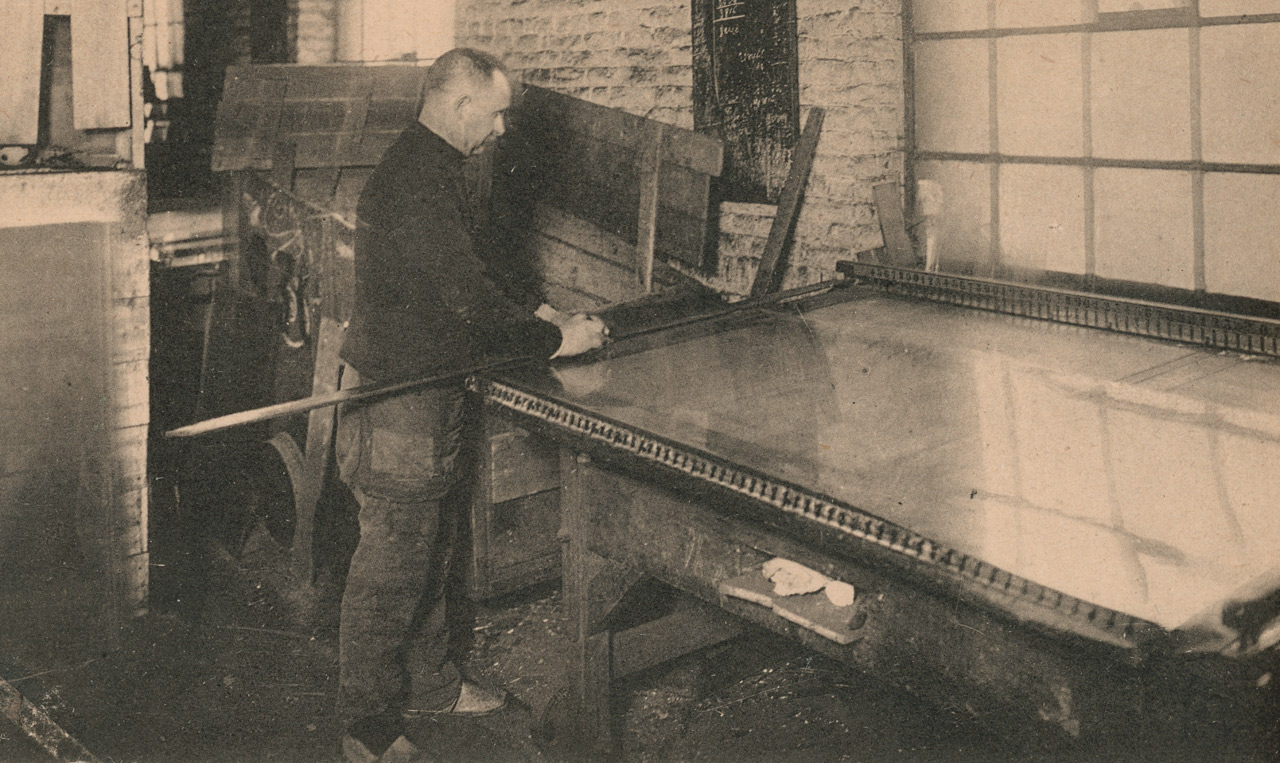

5/ Le coupage du verre à vitre

Une fois le vitrage complètement refroidit, il est posé sur table pour y être coupé aux dimensions choisies. L’opération se nomme “le coupage” et se fait à l’aide d’un véritable diamant serti sur un outil le long d’une règle.

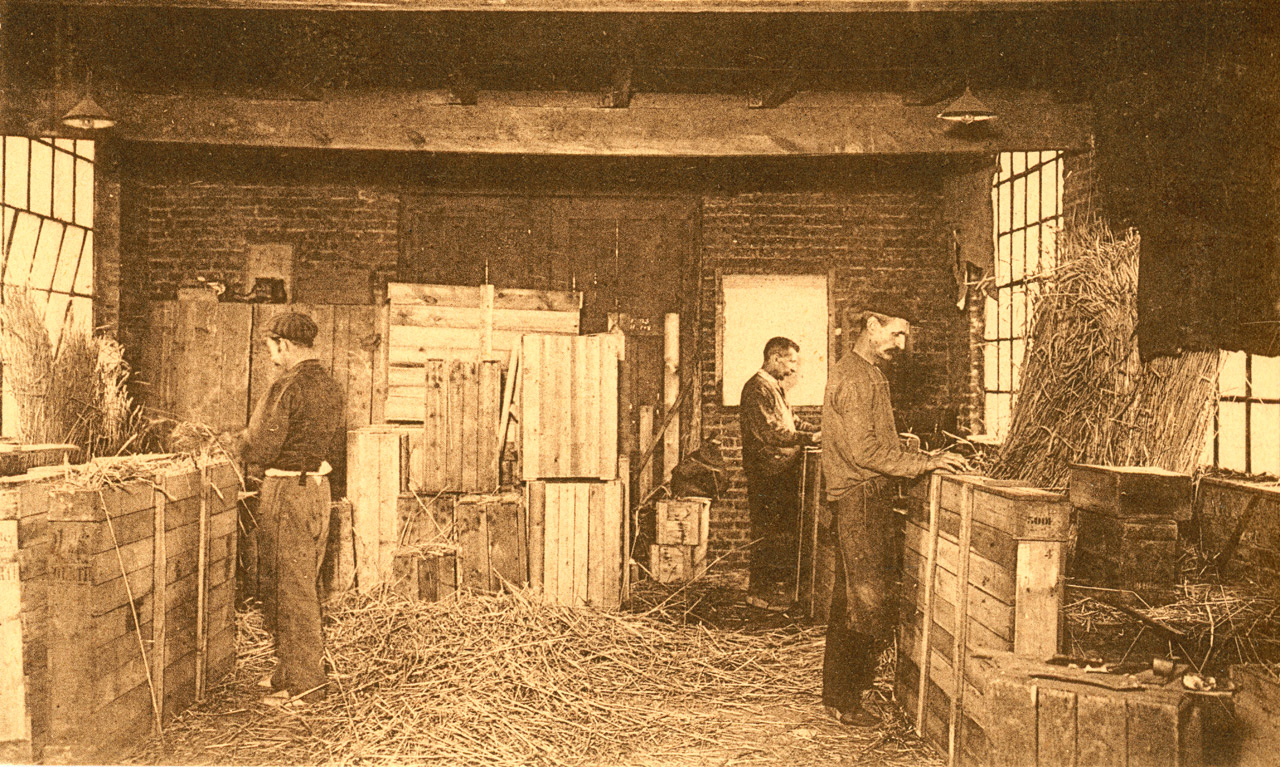

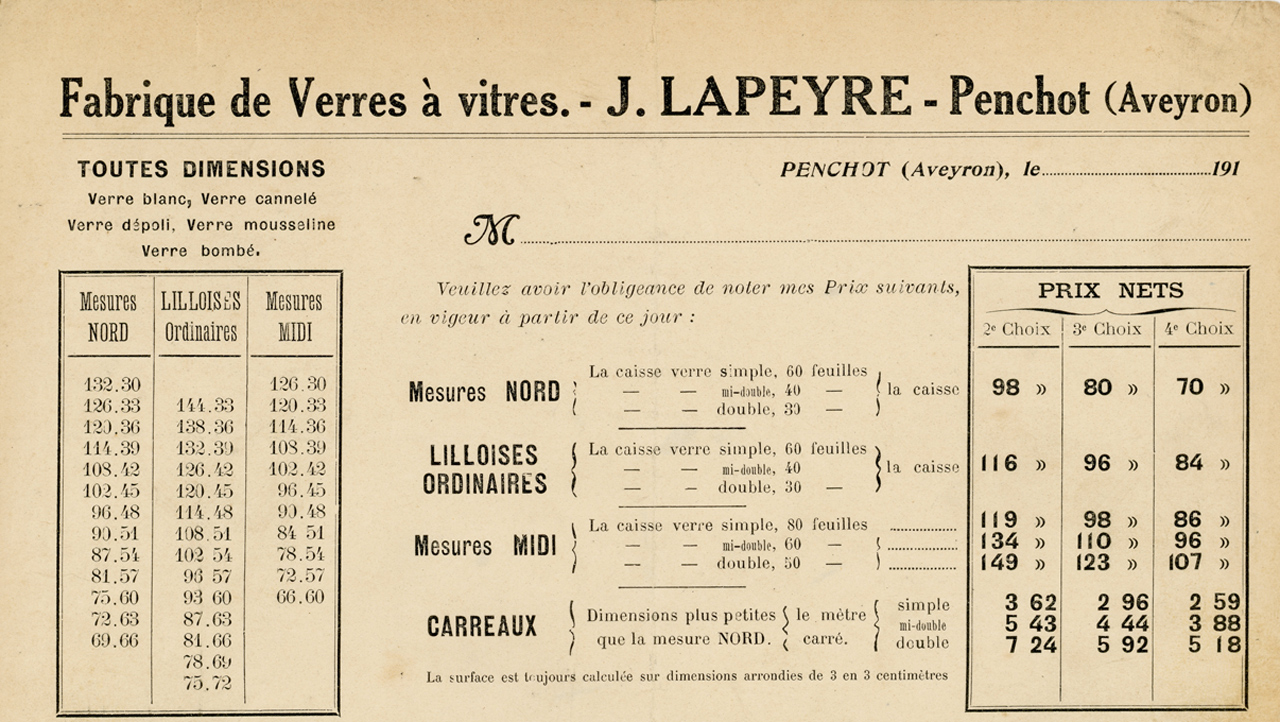

6/ Mise en caisse et paillage

Enfin vient la dernière étape de la fabrication des vitrages soufflés, la “mise en caisse et le paillage”. la protection des verres à vitres se fait à l’aide de paille dans des caisses de 30 à 60 feuilles de verres suivant les épaisseurs et les formats.

Mesure du verre à vitre soufflé

Les épaisseurs

On ne parle pas de mesure en millimètres il n’y a pas de normes la dessus à cette époque. Les épaisseurs de verres à vitres se comptent de la façon suivante :

- Simple (1 M/M)

- Demi ou mi-double (1,5 M/M)

- Double (2 M/M)

- Triple (3 M/M

Les Formats

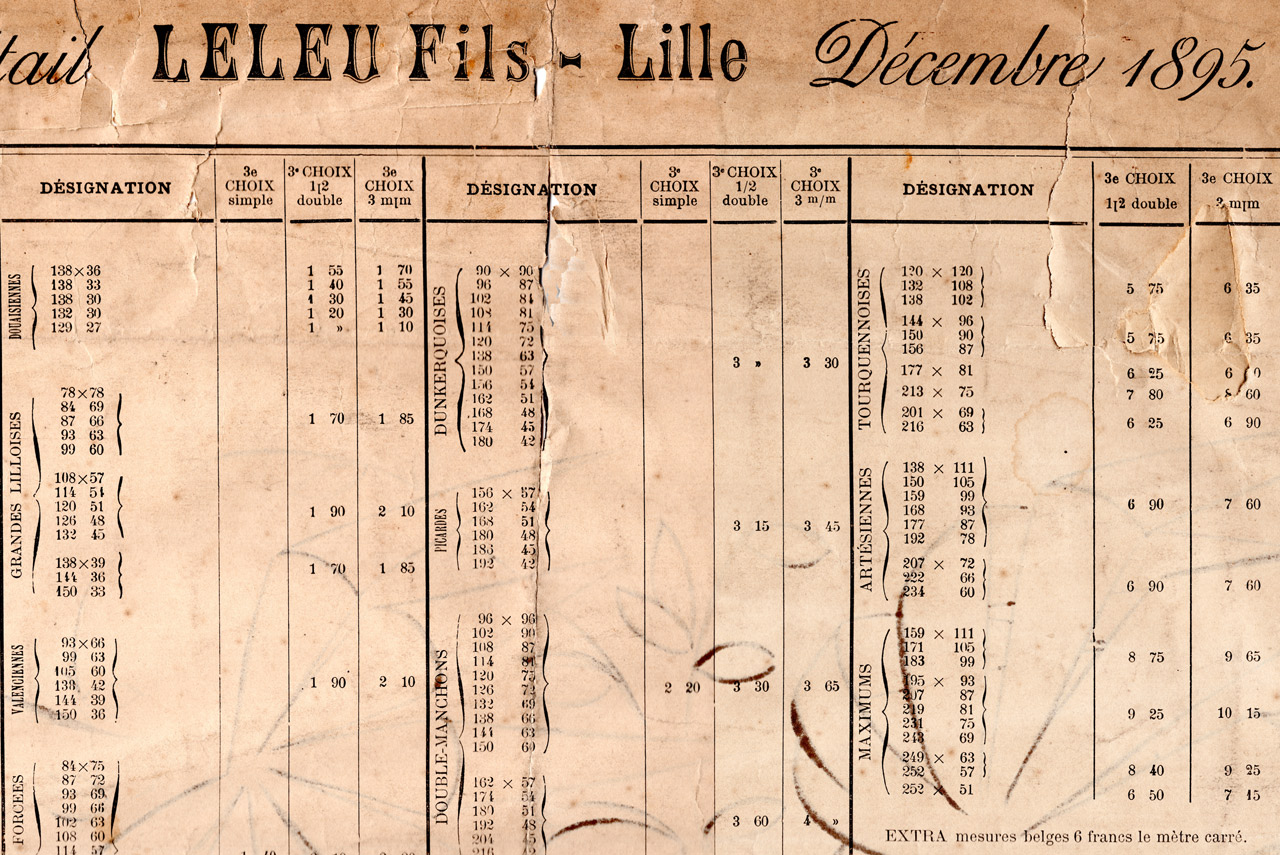

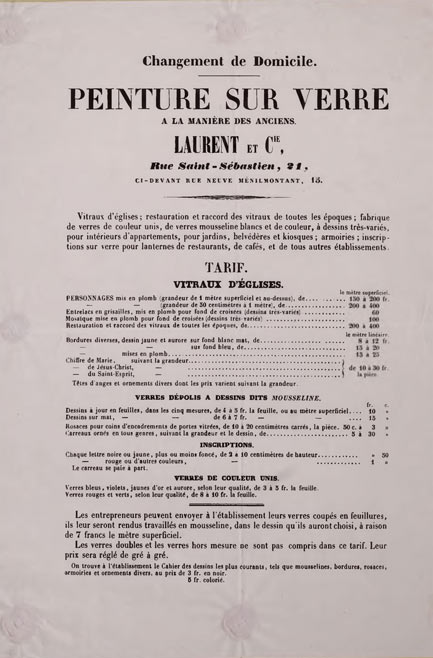

Il n’y a pas de normalisation non plus pour les dimensions des verres à vitres au 19ème siècle. Les mesures des vitrages varient d’une région à l’autre ou même d’une ville à l’autre. Cela doit dépendre des dimensions d’ouvertures dans les usages courants des constructions locales. Néanmoins on retrouve 3 types de mesures principales chez les industriels.

- Mesures Nord

- Lilloises

- Mesures Midi

Mais il y a beaucoup d’autres appelations… Mesures… Dunkerquoises, Picardes, Douaisiennes, Tourquennoises…

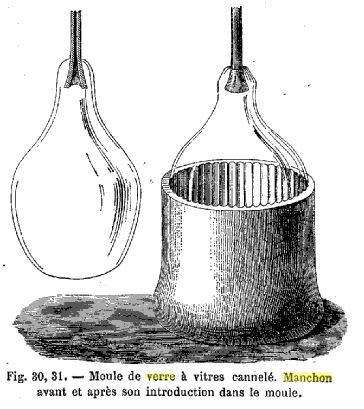

Verre à vitre cannelé

Pour l’aspect Ondulé il est obtenu par soufflage du manchon dans un moule cylindrique en laiton présentant de profondes cannelures dans lesquelles le verre vient prendre sa forme. Lors de cette opération le souffleur allongeait son manchon en prenant bien garde de ne pas tourner sa canne. Le canon ainsi obtenu était ensuite fendu puis étendu suivant le même processus que pour les autres verres à vitres plats.

Verre soufflé cannelé

Window Glass 1902

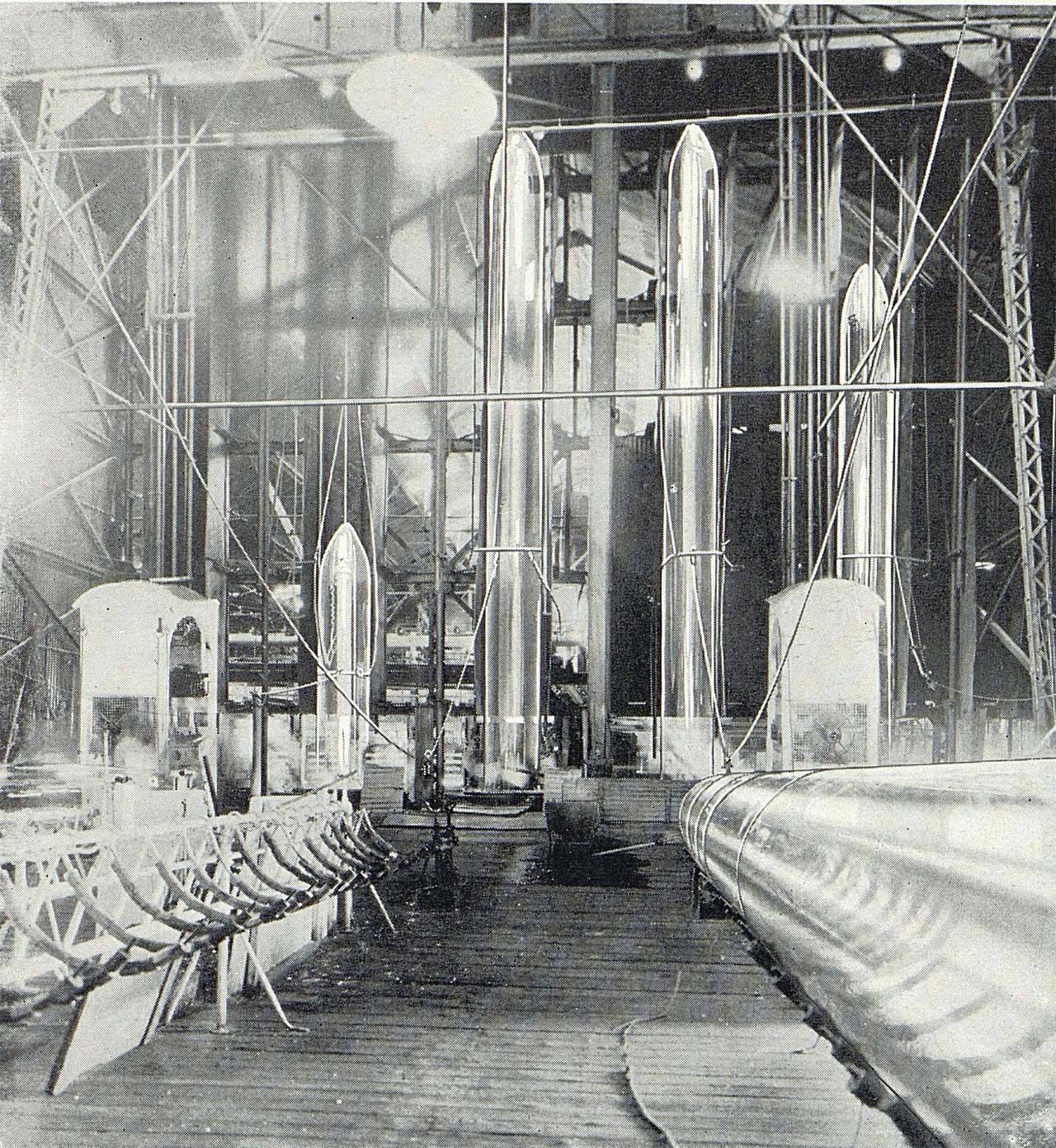

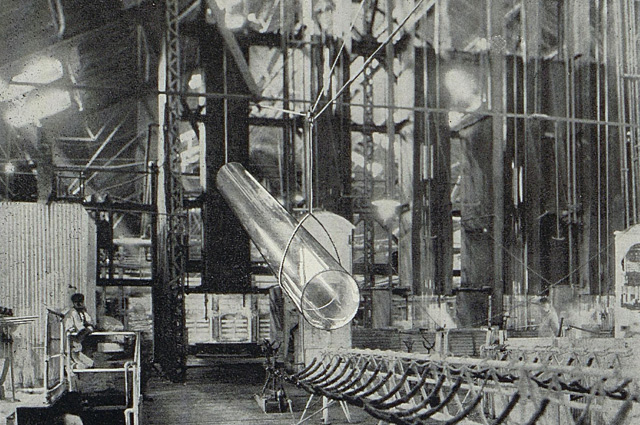

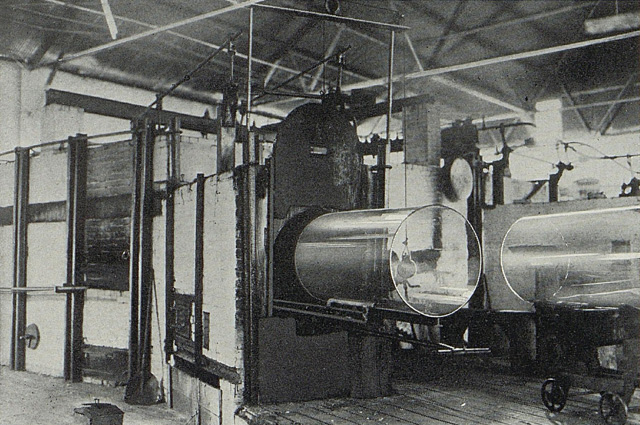

Dès 1900 le soufflage mécanique du verre à vitre commence à être utilisé sans toutefois complètement remplacer l’ouvrier souffleur. C’est alors un jet d’air comprimé qui remplace le souffle du verrier, sans réellement changer les gestes et le procédé de fabrication des vitrages. Ce n’est qu’en 1902 que le verrier Américain John Lubbers essaye alors de remplacer l’étirage manuel du cylindre soufflé par un étirage mécanique. Aussi, pour y parvenir il invente un procédé utilisant un anneau circulaire plongeant dans un pot de verre en fusion à l’aide d’un treuil qui s’élève doucement à la verticale. Ce procédé très spectaculaire peut ainsi produire des cylindres de plus de 10 mètres de longueur. Cette production atteindra sa pleine maturité avec les fabrications de l’American Window Glass Cie (1897) dans les années 1920.

Vitrage soufflé en 2023

En conclusion, et bien en fait, pas vraiment de conclusion définitive pour l’instant. En effet le soufflage du verre à vitre soufflé à la bouche n’a heureusement pas encore totalement disparu…

Ce qu’il faut savoir c’est qu’après 1920 la quasi-totalité des verreries de soufflage au canon n’ont pas pu résister très longtemps aux progrès technologiques comme l’étirage Fourcault en France ou le Window Glass aux Etats-Unis. Ceci dit, deux ont néanmoins traversée le temps pour arriver jusqu’à nous. Il faut dire que le fait qu’elles fabriquent essentiellement que du verre à vitre soufflé de couleur très spécifique, à certainement eu beaucoup d’importance quant à leurs longévités.

L’une d’elle se trouve en France sur la commune de Saint-Just – Saint Rambert près de Saint Etienne. Fondée en 1826 par ordonnance Royale la verrerie de Saint-Just produit au départ des bouteilles et du flaconnage.

C’est sous l’impulsion du Maître de verrerie Mathais André Pelletier qu’en 1865 elle se reconvertie dans la fabrication de verres de couleurs et de verres plaqués émaillés. Classée entreprise du patrimoine vivant, elle est toujours en activité et fait partie du Groupe Saint Gobain. Sa production de verres à vitres soufflés et de dalles moulées répond toujours aux besoins des ateliers de restaurations et création de vitraux dans le monde entier.

Sources et Crédits

- D’abord la Vidéo : Source: René Divechy: http://www.la-retro-d-aniche.com (Avec mes remerciement)

- Ensuite, le texte C. Fournié d’après J-Scory 1913 et 1925

- Egalement les revues “Glaces et Verres” St-Gobain.

- Puis le catalogue “Verre pour toute industrie” Hires Turner Glass Company.

- A noter le brevet windows Glass : Wikimedia Commons Patent No 702013

- Enfin le livre Histoire de la verrerie d’en haut

- Photo de la Verrerie de Saint-Just C.Fournié (Avec mes remerciement pour les autorisations.)

- Pour finir, le verre à vitre cannelé : BNF/Gallica “Les Merveilles de l’Industrie…”