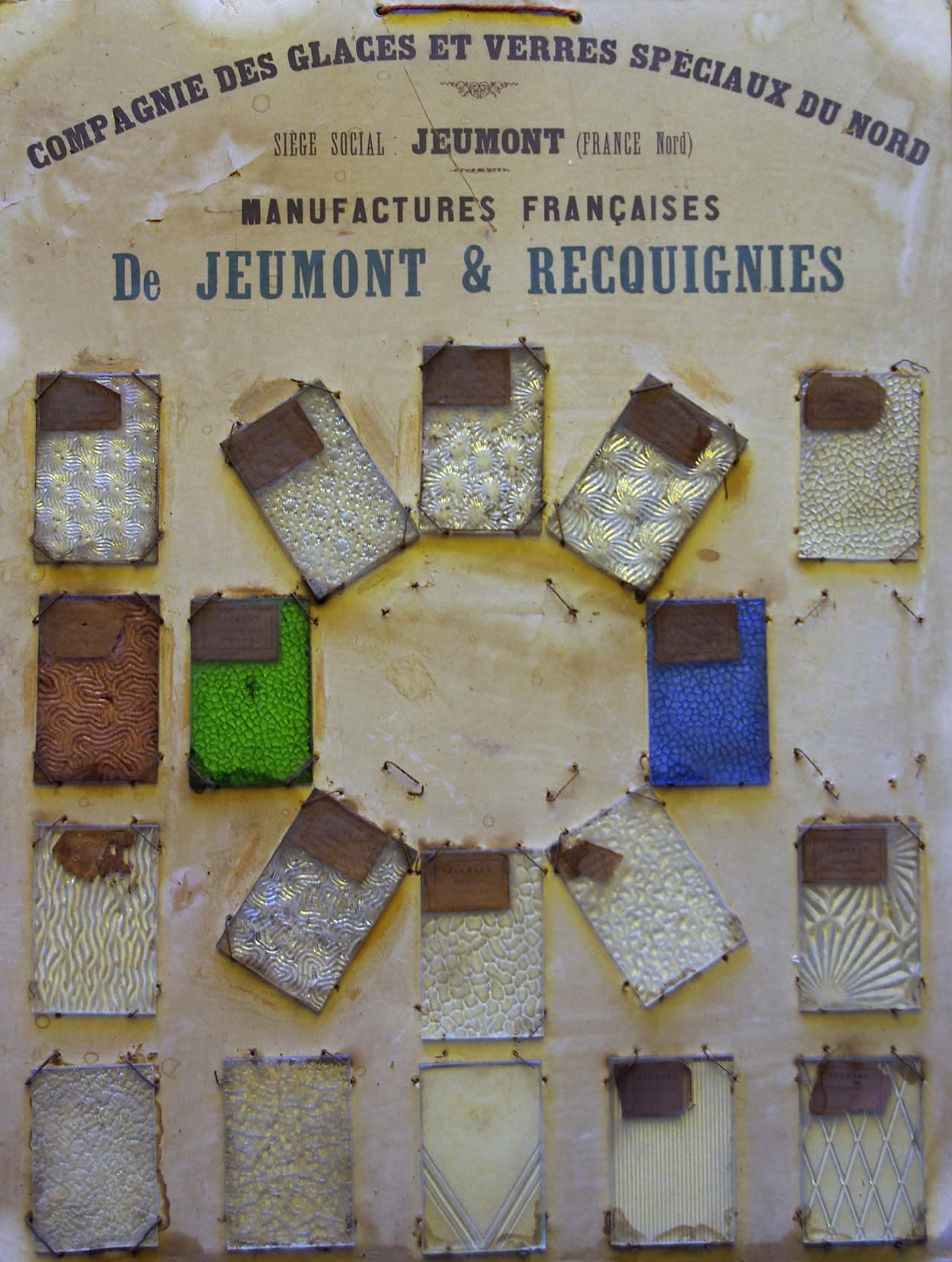

Glaces et verres spéciaux Jeumont 1900

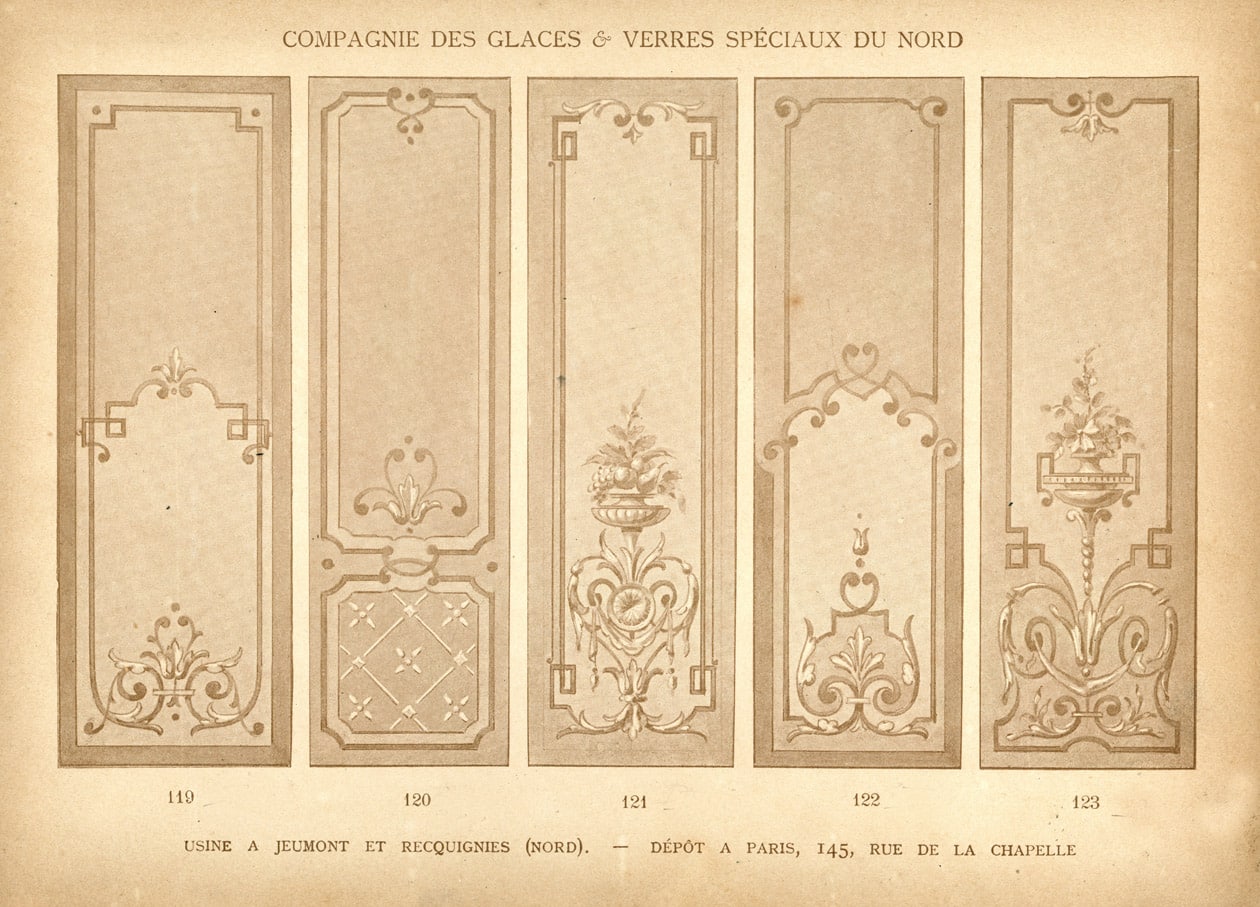

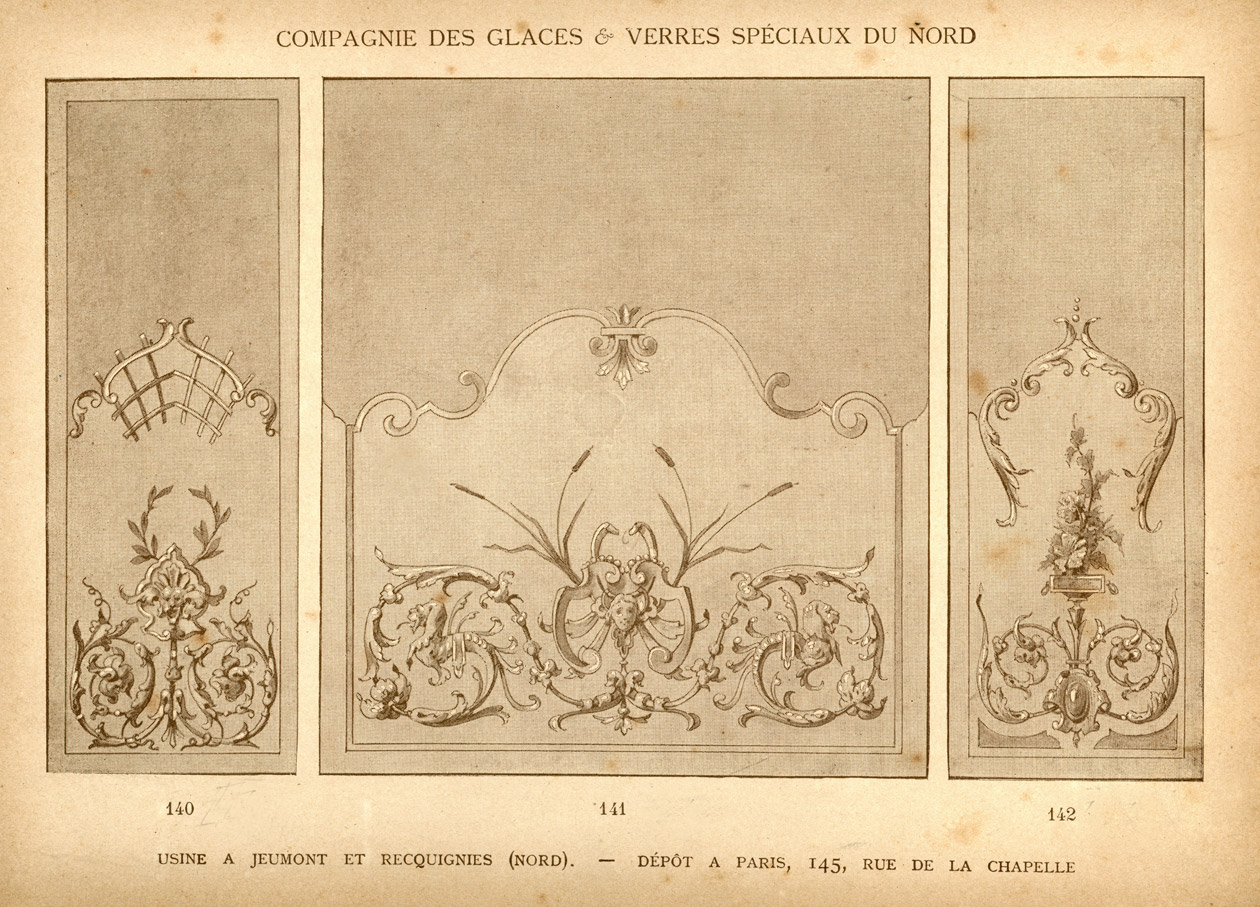

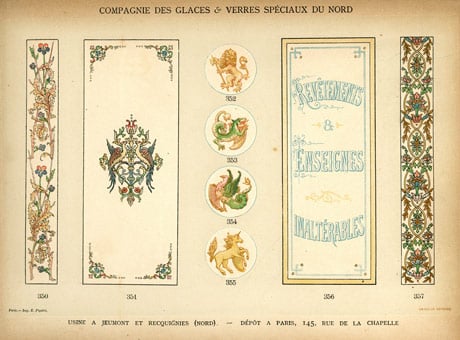

Tout comme les verreries et glaceries d’Aniche, de Chauny ou Cirey la glacerie de Jeumont implantée en France à la frontière Belge fabriquait des glaces et verres speciaux. Plus étonnant, elle fabriquait aussi des vitrages gravés à l’acide Fluorhydrique comme en témoigne le catalogue ci dessous.

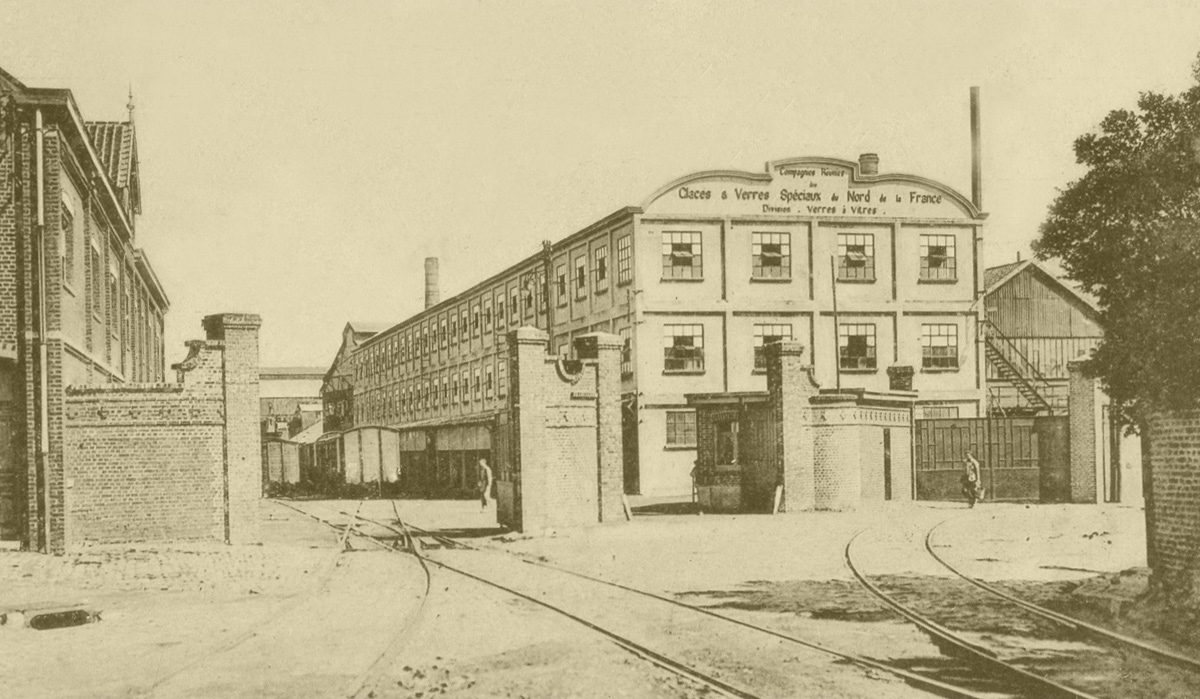

La Compagnie des Glaces et verres spéciaux du Nord.

(Jeumont, Recquignies puis le Boussois)

La compagnie des glaces et verres spéciaux du Nord anciennement située à Jeumont dans le Nord est une société de fabrication de verres et glaces.

2 Sites principaux

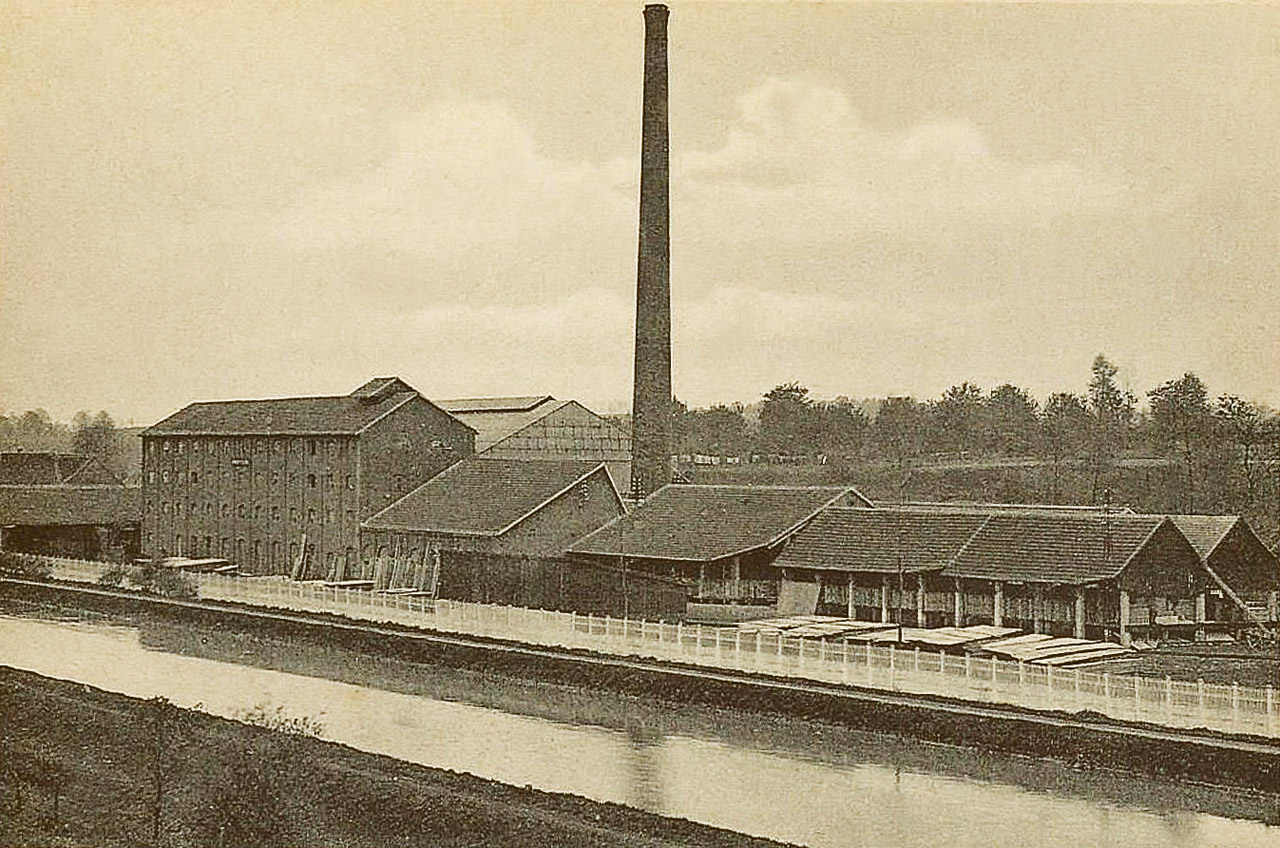

En fait cette compagnie regroupe au départ deux sites industriels de manufactures de glaces et verres à vitres. D’abord la verrerie de Jeumont fondée en 1858 par Hector Despret. Ensuite celle de Recquignies fondée en 1859 par François Houtart-Cossée. Enfin, à partir de 1908 cette compagnie sera aussi rejointe par le site du Boussois fondé en 1898 par Jules Hénin et la société des glaceries de Charleroi. Après cette fusion elle se nommera «La compagnie réunie des glaces et Verres spéciaux du Nord de la France ».

Une Même situation Géographique.

Toutes ces verreries étaient situées dans le val de Sambre à la frontière Franco-Belge. Elles furent détruites pendant la première guerre Mondiale et seul la glacerie du Boussois fut réhabilitée à partir de 1920. D’ailleurs elle existe toujours aujourd’hui et appartient depuis 2010 au groupe japonais mondial AGC (Asahi glass Company).

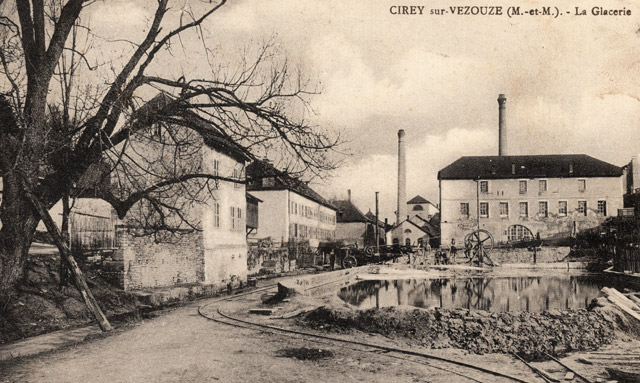

Glacerie de jeumont 1909

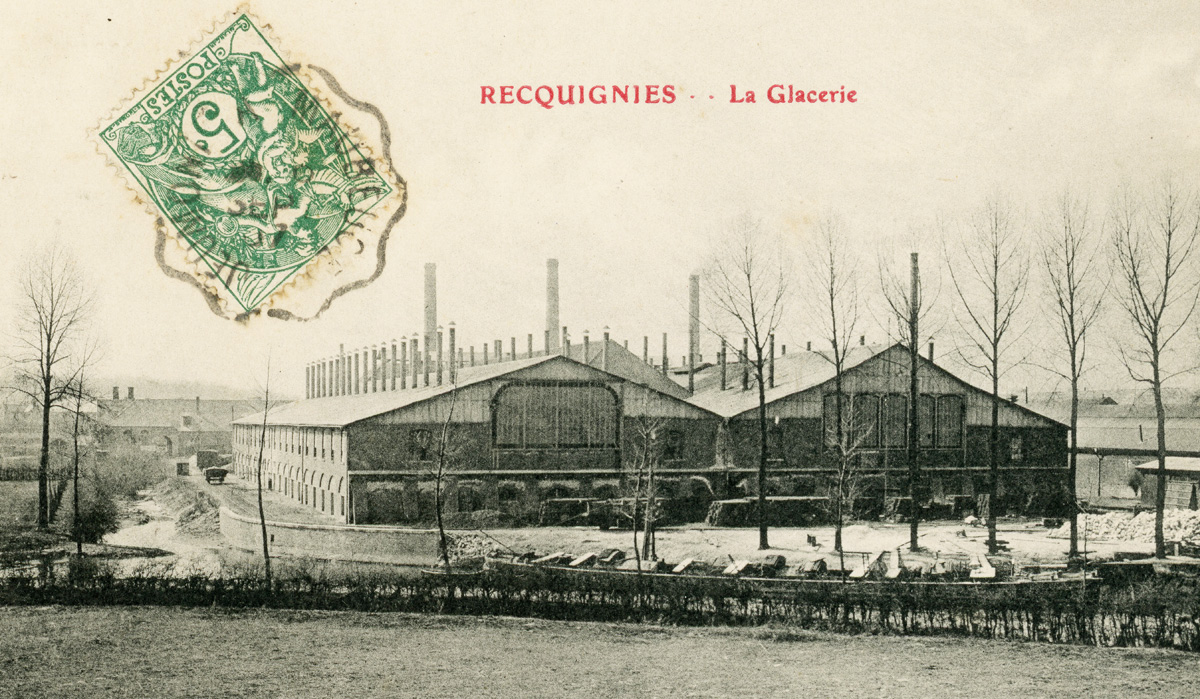

Glacerie de Recquignies en 1907

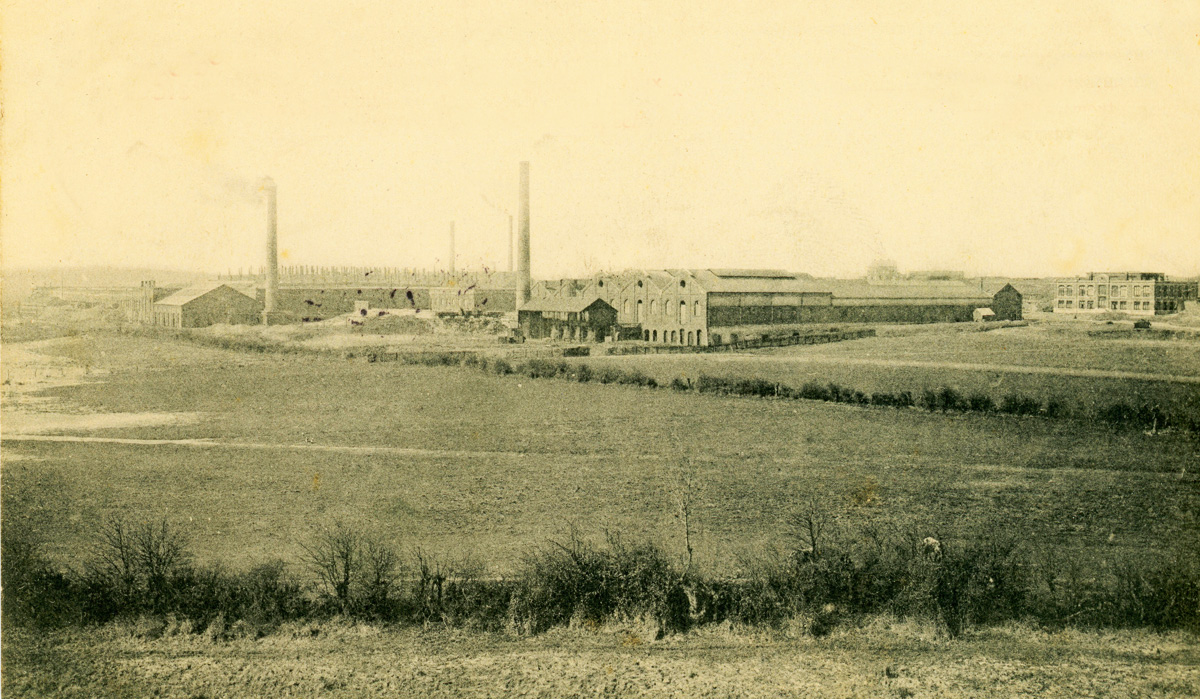

Glaces et verres speciaux le Boussois 1906

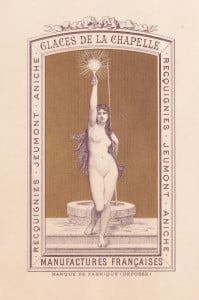

Les Glaces de la Chapelle

(Jeumont, Recquignies , Aniche)

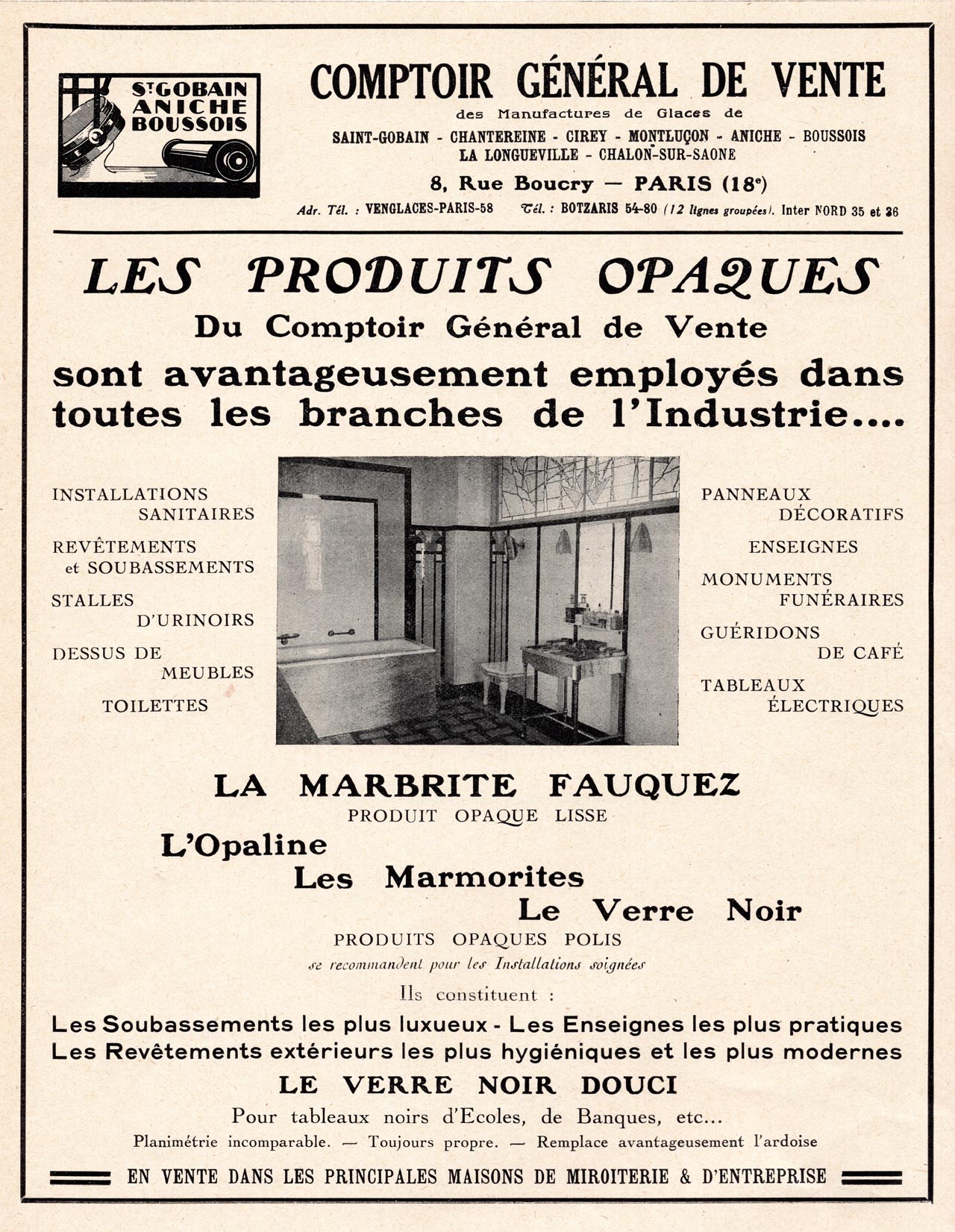

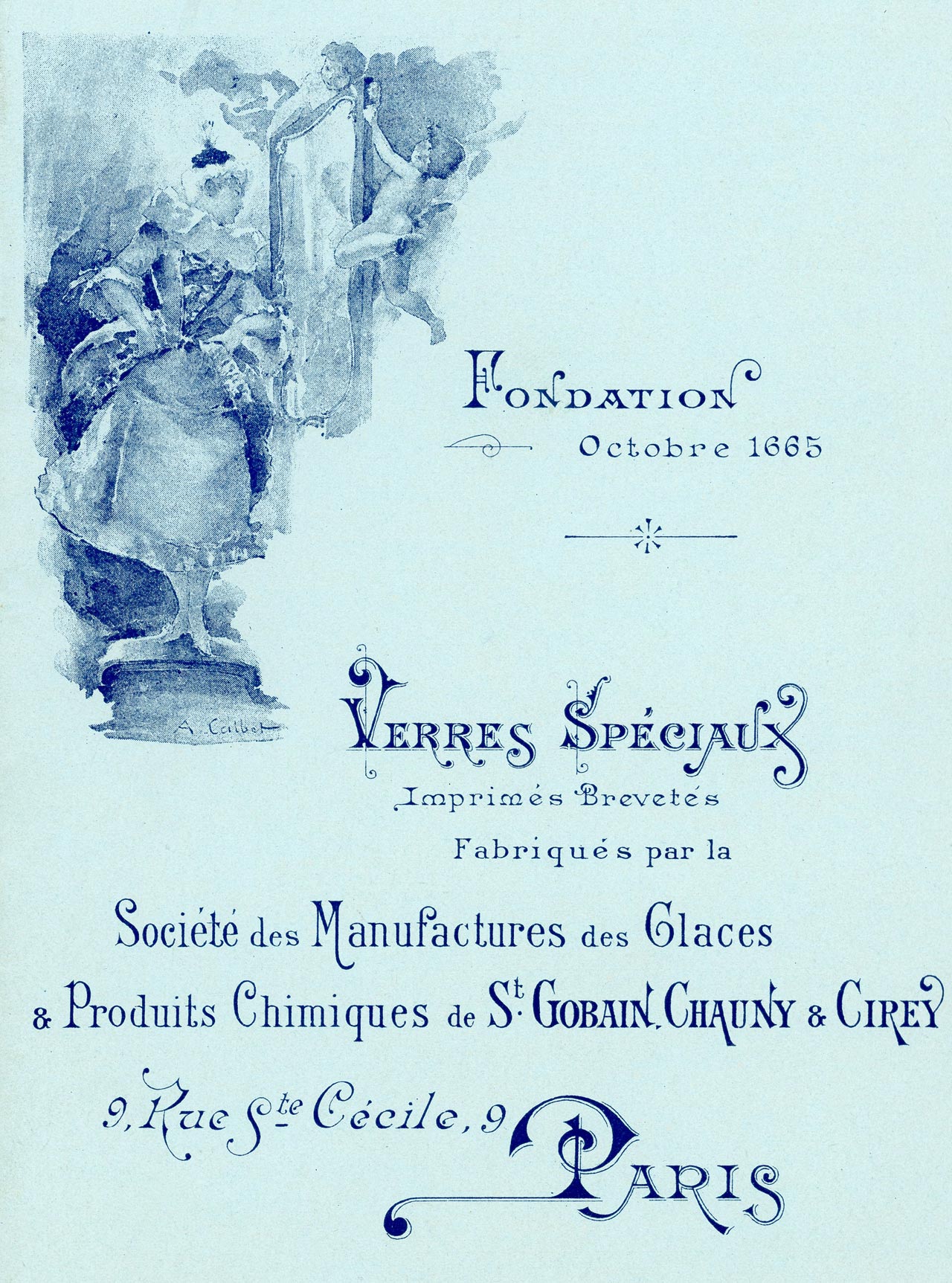

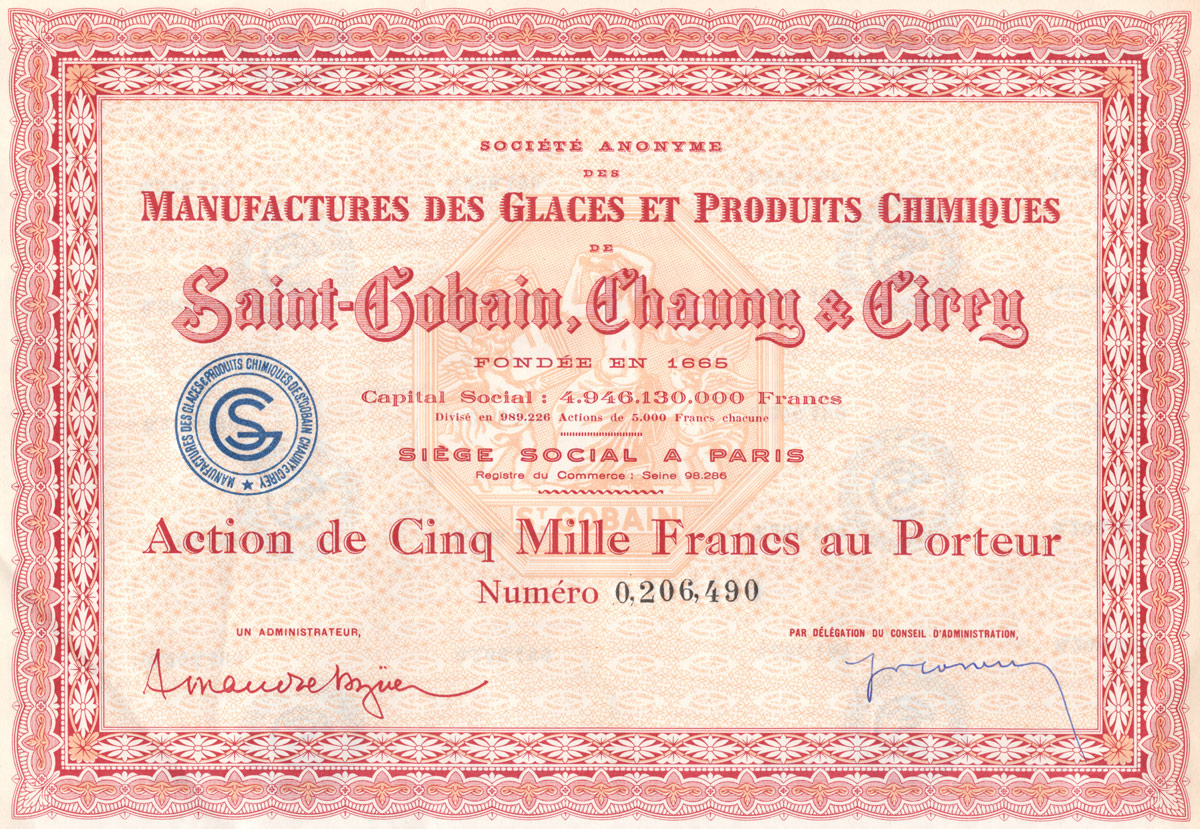

A noter que dans la même période en 1903, une entente commerciale avait été conclue à Bruxelles entre les sociétés, St-Gobain Chauny et Cirey, Jeumont, le Boussois et Aniche. Elle se concrétisait sous le nom de « Comptoir des Glaceries » et était située au 8 Rue de Boucry à Paris dans le 18ème.

Aniche la verrerie d’en bas

La Production à Jeumont et Recquignies.

Glaces et verres spéciaux et bien d’autres…

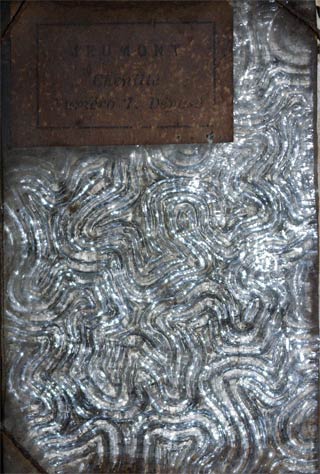

Georges Despret (1862-1952) fils de Hector Despret, reprend la direction de la verrerie de Jeumont en 1884 à l’âge de 22 ans. Ingénieur, chercheur et Maître verrier, Gorges Despret est surtout connu pour ses créations artistiques en pâtes de verre. Ses connaissances et son talent donneront un élan considérable aux productions de ces verreries.

Entre 1885 et 1899 les sites de productions de Jeumont et Recquignies s’étendent sur 32 Hectares et utilisent 2500 chevaux de force motrice pour 1200 ouvriers. Ces sites industriels comprennent aussi, un service de santé, une caisse de secours, une caisse d’épargne et de retraite et enfin 104 maisons d’employés et ouvriers.

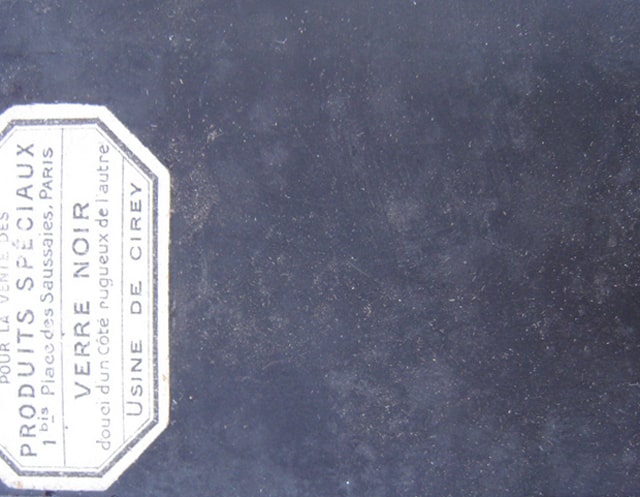

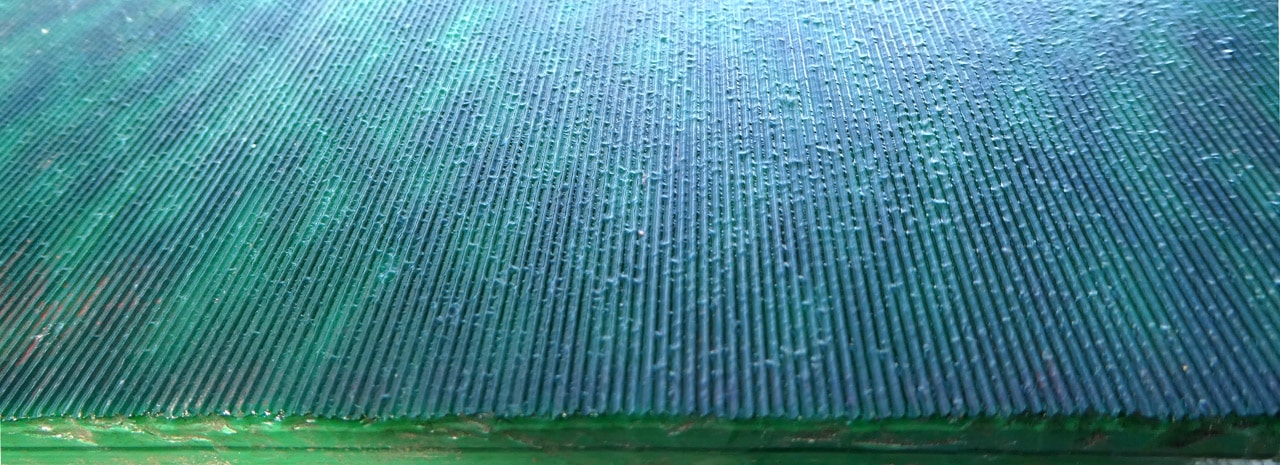

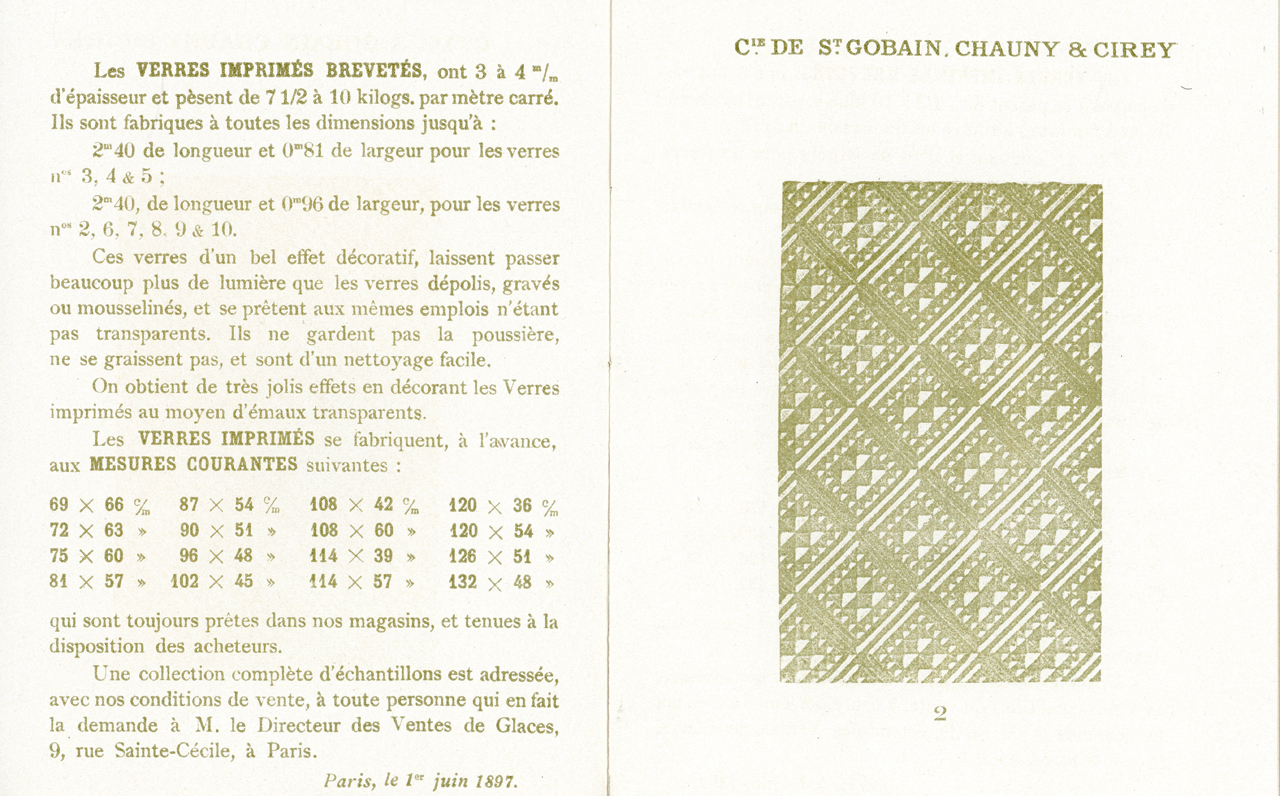

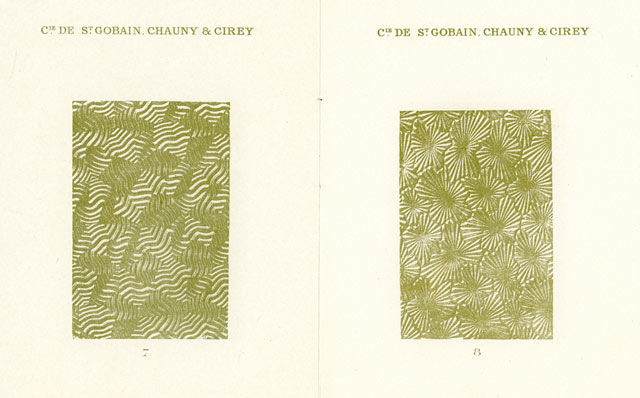

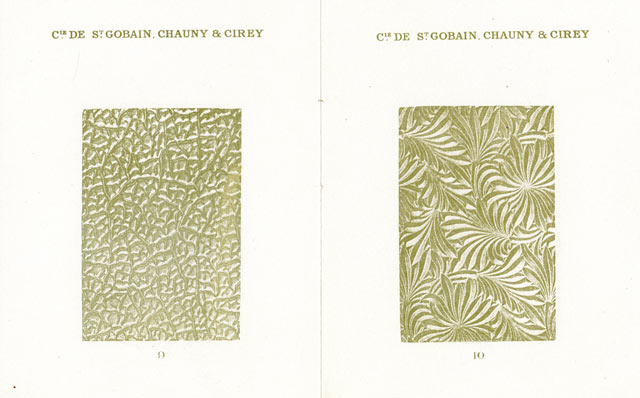

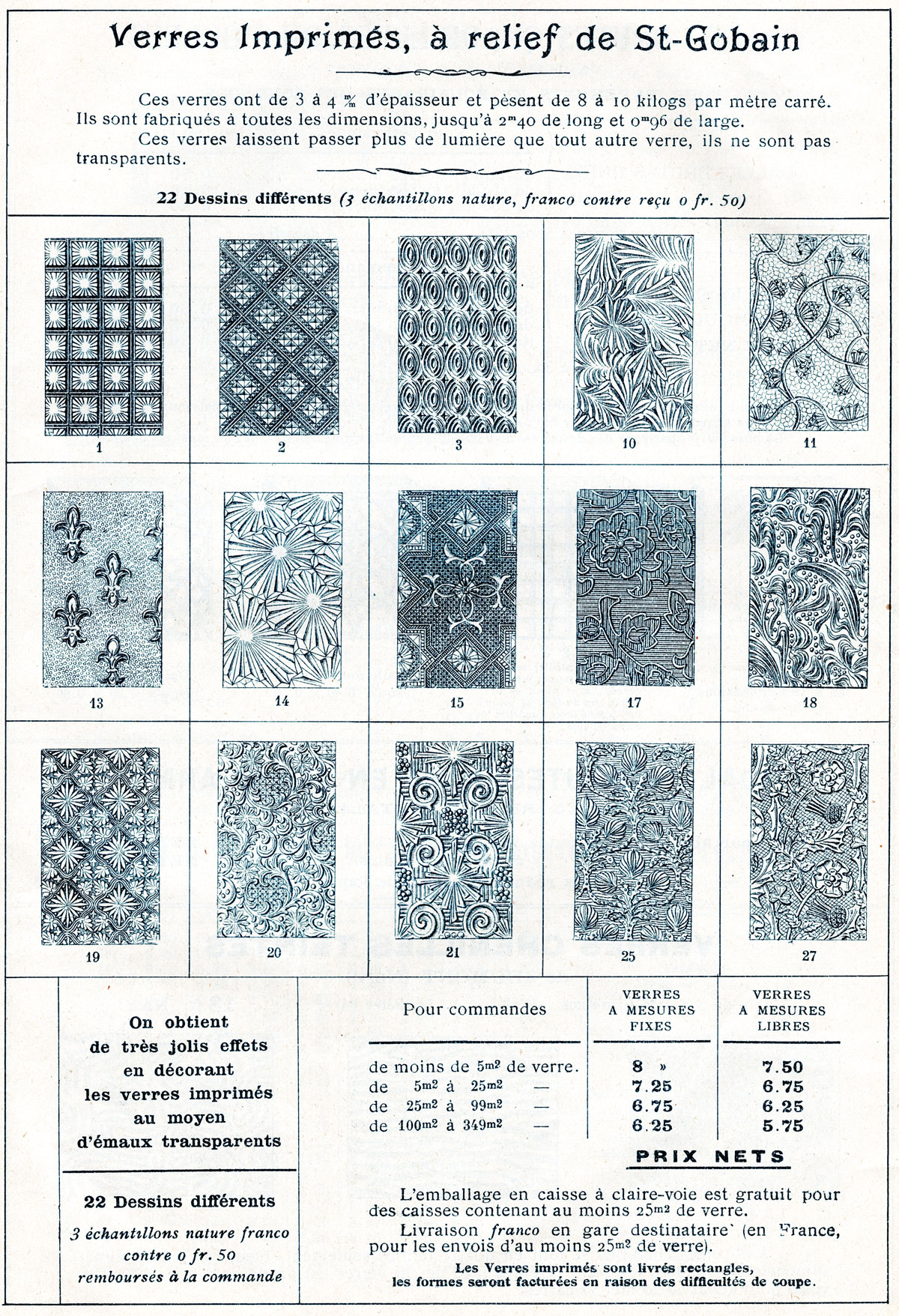

Glaces et verres spéciaux

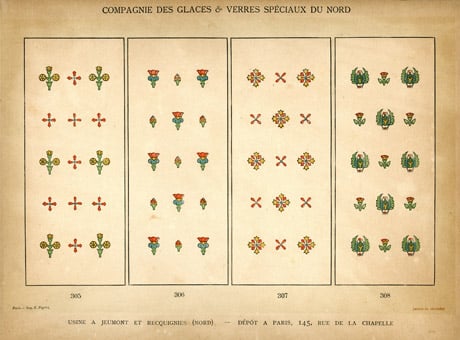

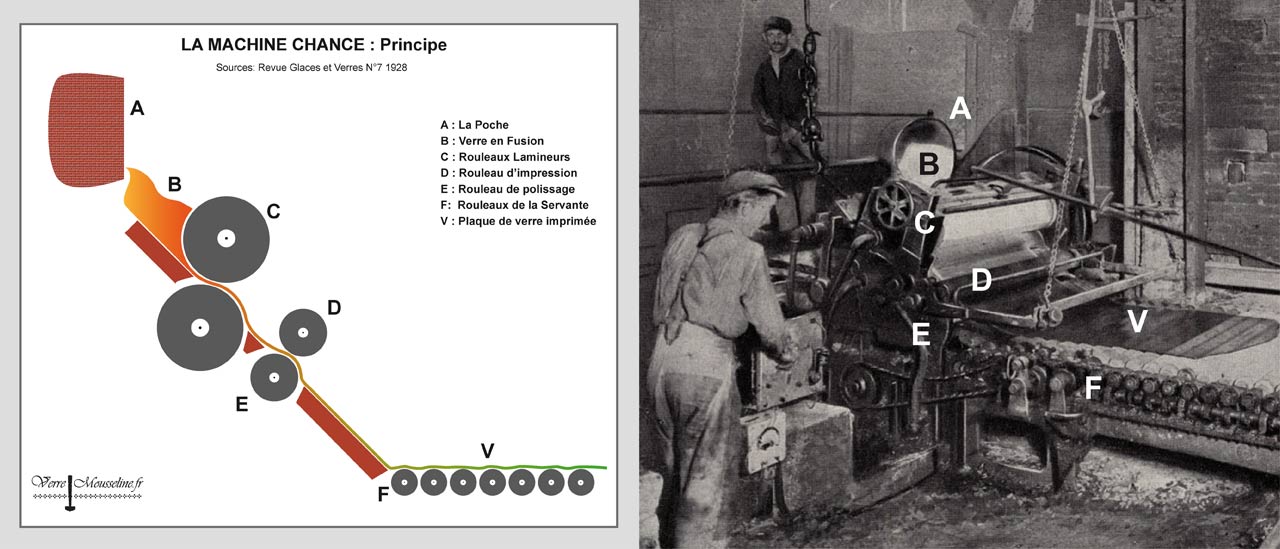

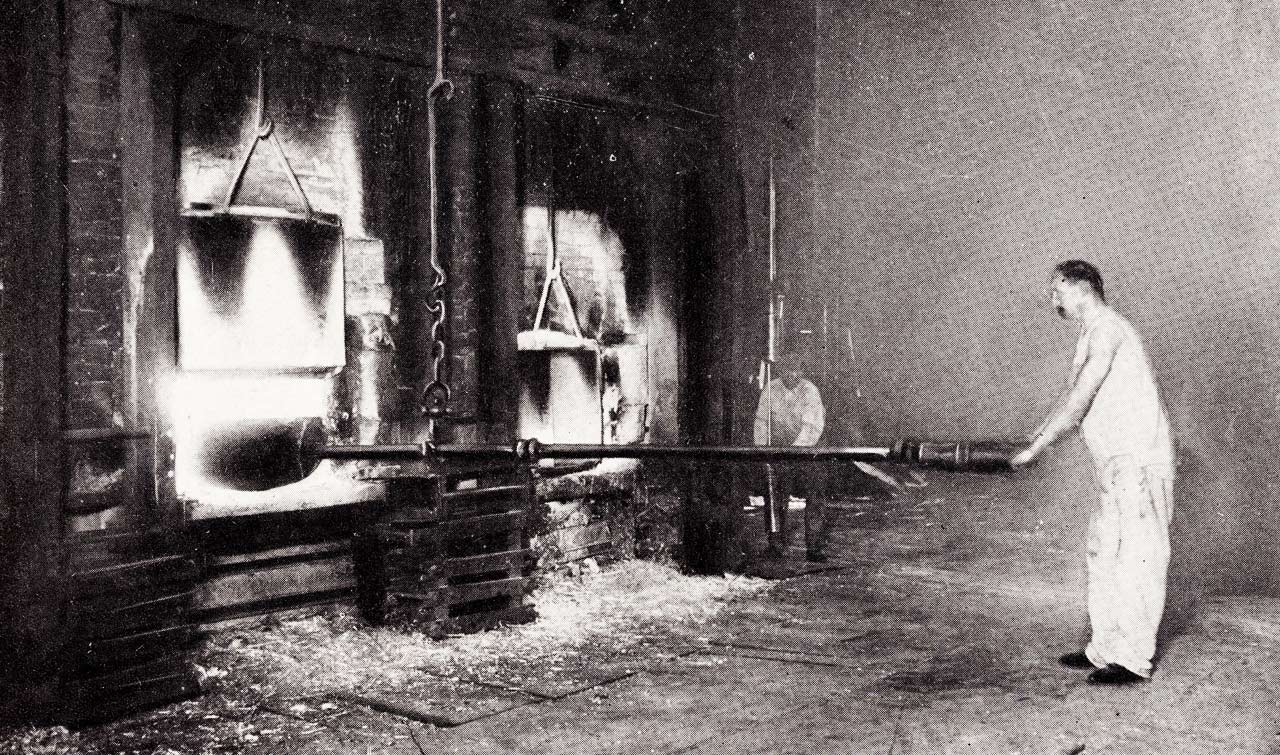

Il y a d’abord des produits chimiques manufacturés en milliers de tonnes. Pour les principaux produits verriers il y a surtout des glaces et verres striés pour toitures, vitraux et dalles de verres. Mais aussi des verres optiques et leurs spécialités : les émaux. La production de verre se compte en millions de kilos. Soit près de 19 millions en 1899 produit dans 9 fours au total avec 6 fours à pots, un four à bassin et 2 fours Boëtuis. Comme il s’agit de glacerie, il n’y a pas que du verre au canon soufflé à la bouche, il y a surtout de la glace coulée à plat et autres glaces et verres spéciaux imprimés. (Certains seront fabriqués au Boussois jusqu’en 1979 !)

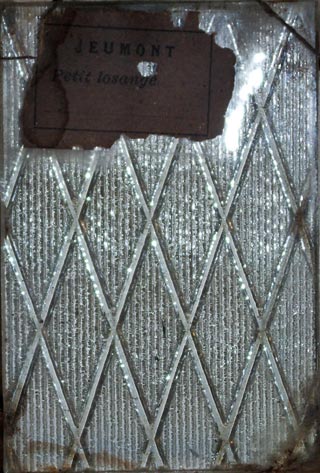

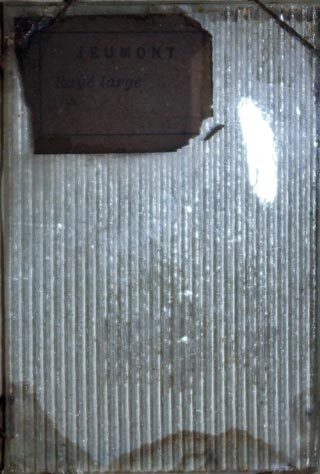

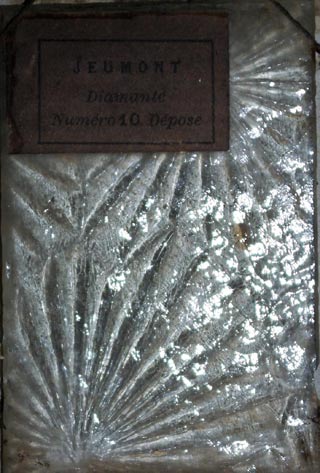

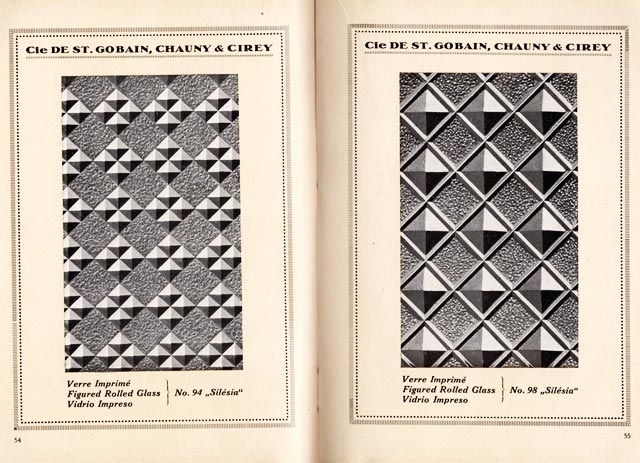

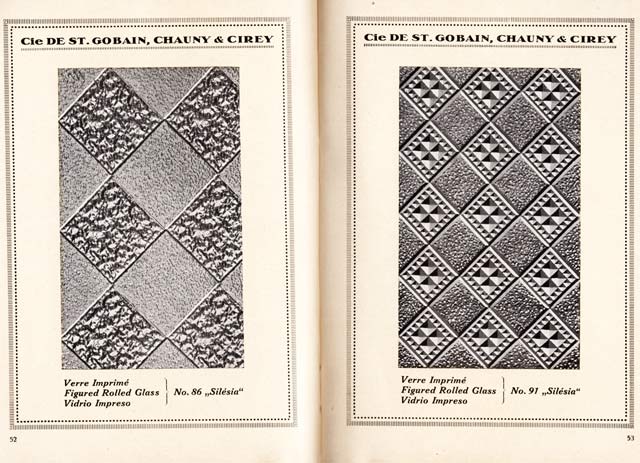

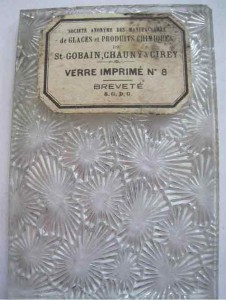

Modèles de verres spéciaux

Les Ateliers.

6 au total

En 1900 on comptait 6 ateliers distincts.

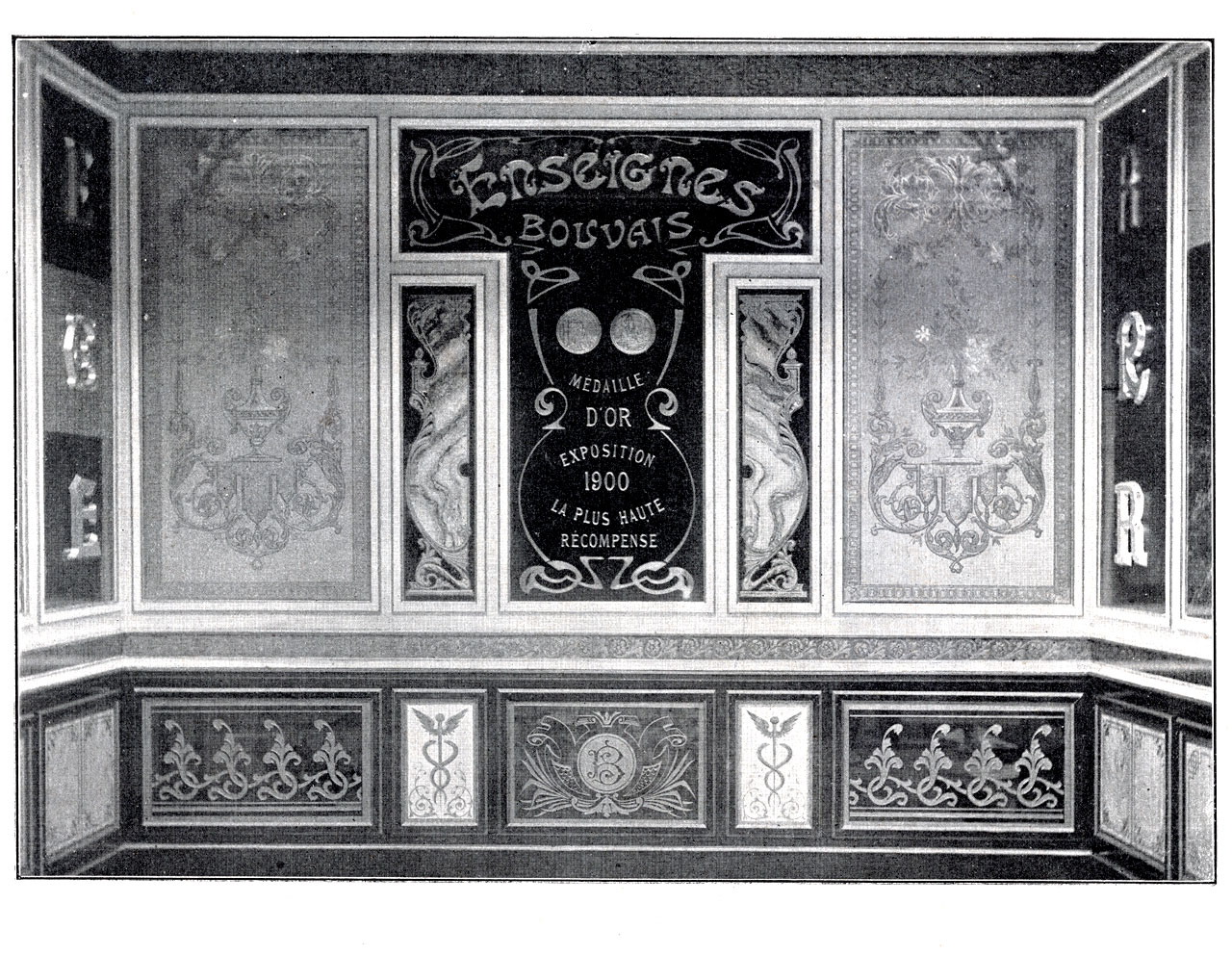

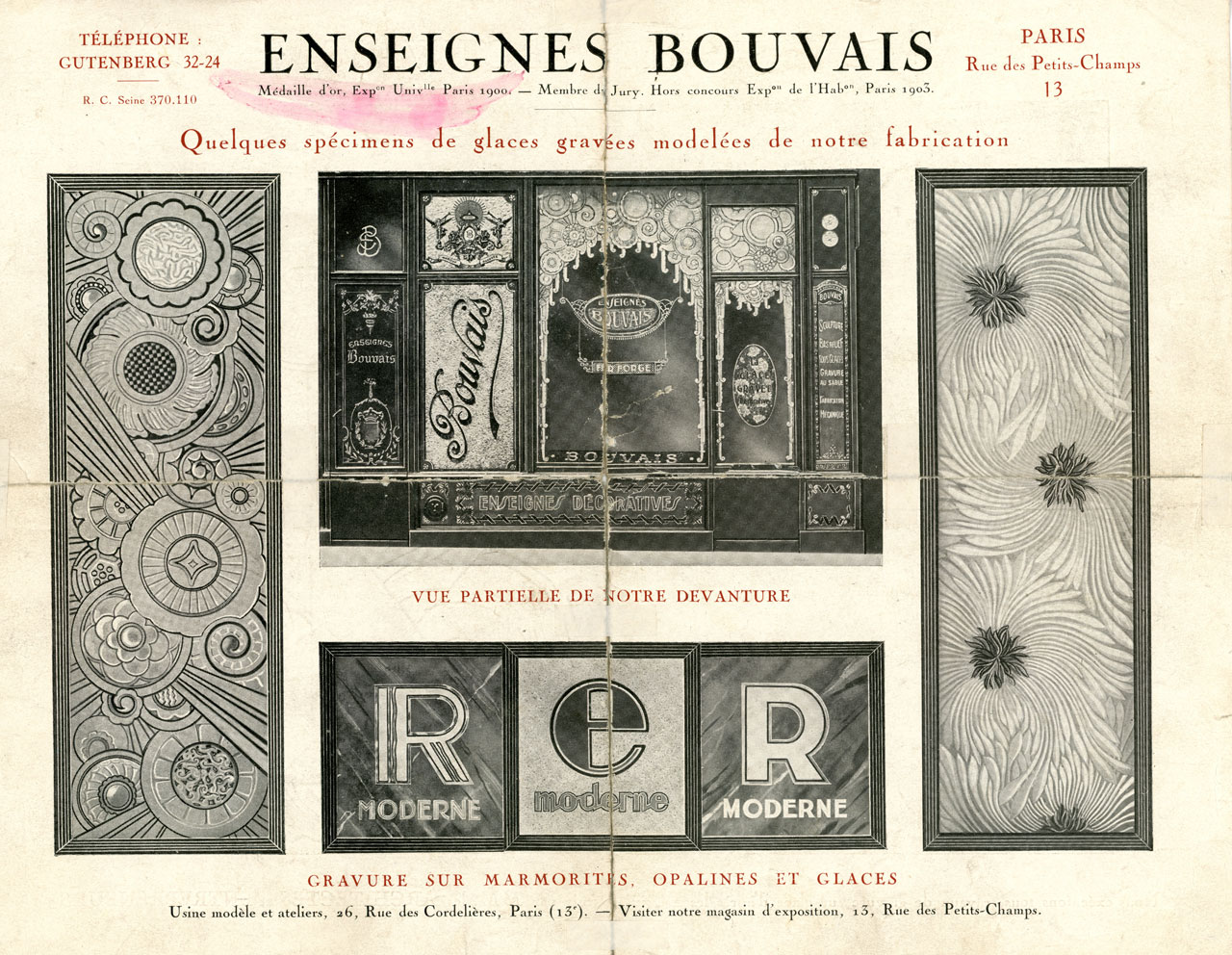

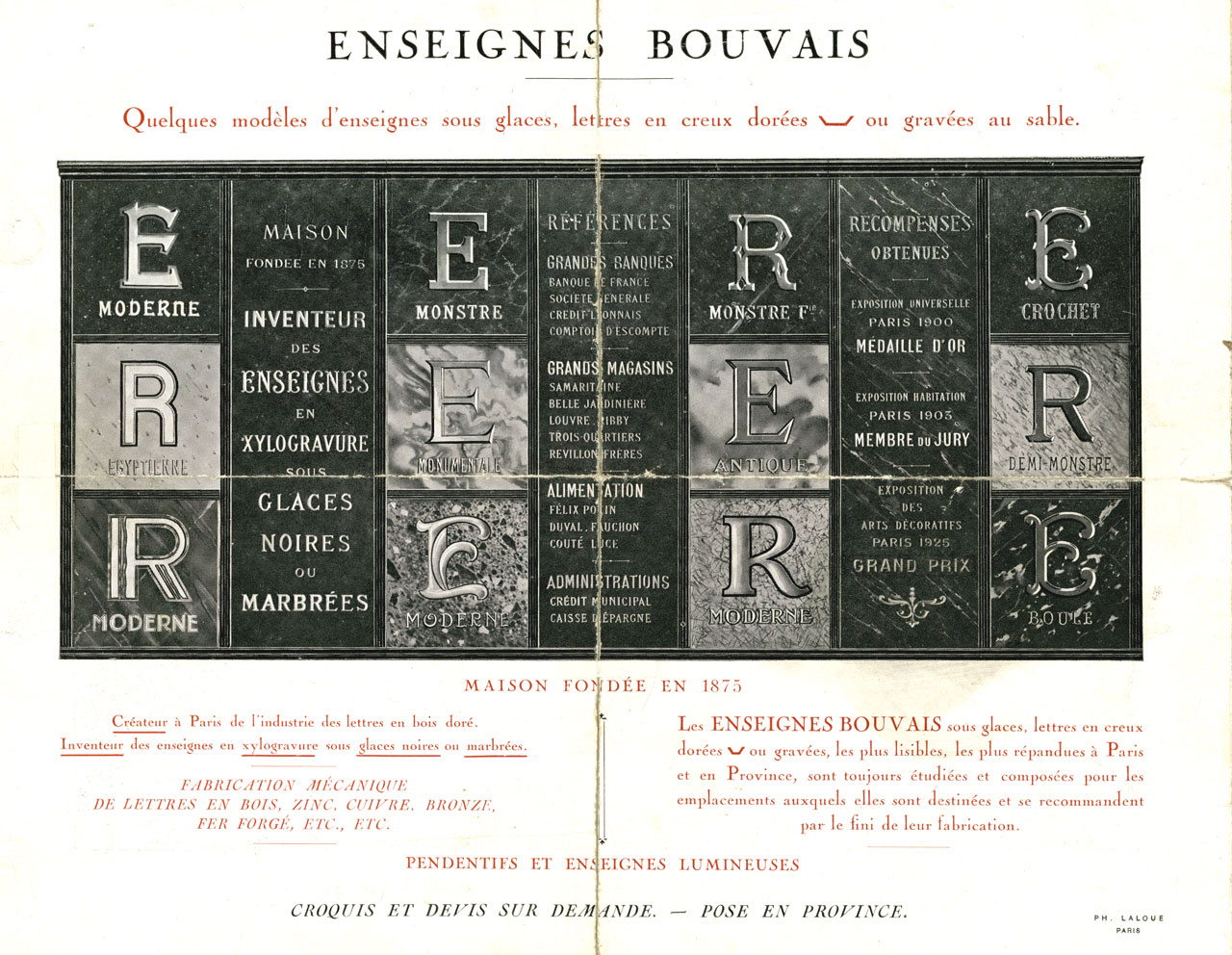

- Tout d’abord un atelier de doucissage et polissage des glaces. Il y a aussi l’argenture et le le biseautage et la gravure sur verre à l’acide destiné à la décoration sur verre et glaces. A noter que lors de l’exposition universelle de 1900, la manufacture de Jeumont fabriquera le grand miroir plan du Sidérostat du palais de l’optique. Il pesait plus de 4 tonnes. On peut aussi signaler un grand vitrail de 43 mètres de diamètre en coupole.

Les Ateliers spéciaux

- Ensuite des ateliers spéciaux pour la fabrication de creusets et produits réfractaires. Il y aussi un atelier de fabrication de plâtre, émeri et potée… (Pots de coulées)

- Puis Un atelier de réparation mécanique.

- Enfin, une manufacture de fabrications des glaces et verres spéciaux imprimés, pour la toiture et les pavements et l’optique, Verres à reliefs striés ou losangés, chenillés, mousselines brevetés S.G.D.G. Mais aussi vitrages diamantés, martelés et même sablés (!). Des pavés et tuiles de verres moulées et des verres armés à treillage métalliques.

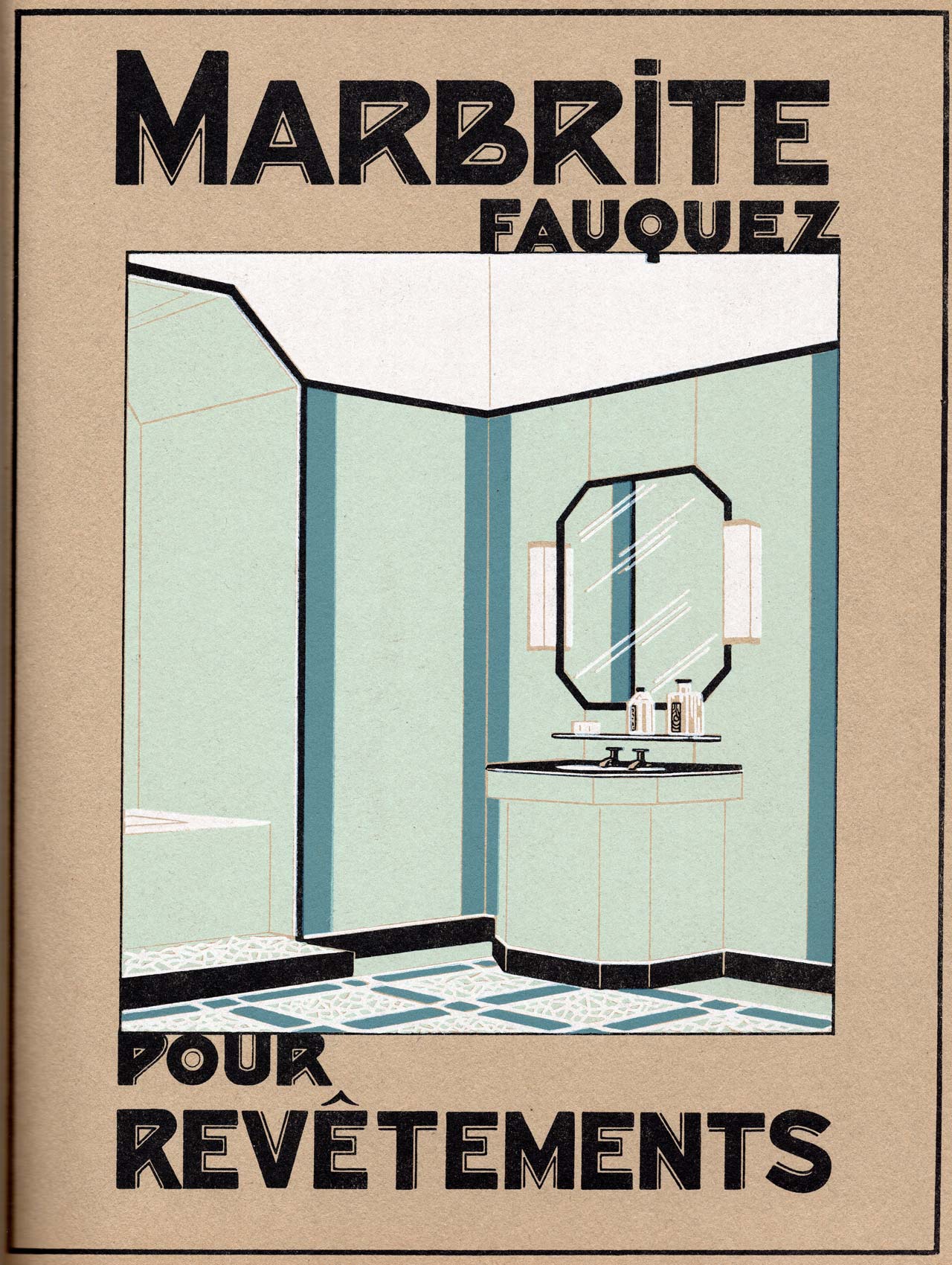

Les Emaux de Jeumont.

Il faut savoir que de nos jours la réalisation d’émaux à relief sur verre reste très complexe et délicate. En fait c’est surtout du à la formation de craquelures qui surviennent lors de la cuisson. Malgré cela à l’époque ces défauts semblent avoir été bien maîtrisé par la glacerie de Jeumont au point d’en faire un de ses produits phares. Son procédé lui permettait ainsi de fabriquer des vitrages décoratifs émaillé, comme des plaques unies ou en relief pour le revêtement, ainsi que des enseignes, des médaillons et des panneaux artistiques inaltérables.

Documentions et sources

- D’abord : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France « Le Panthéon de l’industrie (Paris. 1875). 1900/11»

- Ensuite le Musée de la Mémoire Verrière de Boussois Rue Anatole France 59168 BOUSSOIS http://villesetvillagesdelavesnois.org/

- Le Livre: Aniche Histoire de la verrerie d’en Haut. (Michel Devèbe, Daniel Devred) http://www.la-retro-d-aniche.com/

- Remerciements à René Diverchy La rétro d’aniche pour ses documents.

Téléchargement :

Crédit Photo :

- Pour finir, Merci à un de mes honorables correspondants pour les photos du présentoir

- Christian Fournié © 2023