Sablage du verre et Mousselinage

Les procédés de mousselinage du verre de 1841 à nos jours.

1/ Dans l’ordre chronologique : L’émaillage des verres mousselines en 1841

2/ Vient ensuite: Le saupoudrage sur tulle brodée

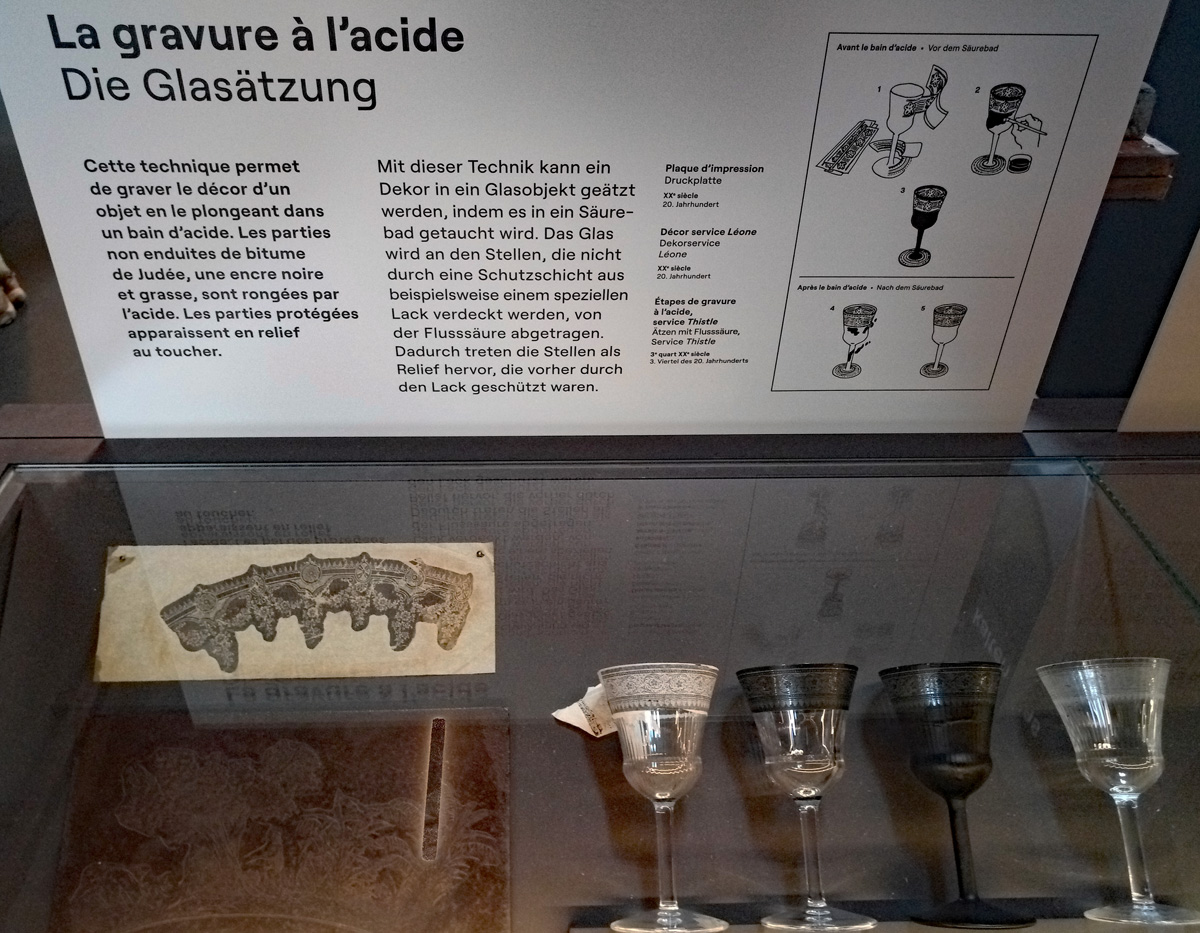

3/ Le troisième article : Acide et bitume de judée

4/ A présent: Sablage du verre et mousselinage

Le mousselinage

un mot de 1841

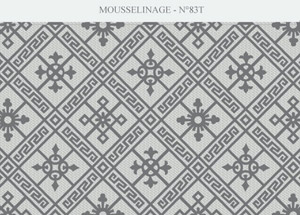

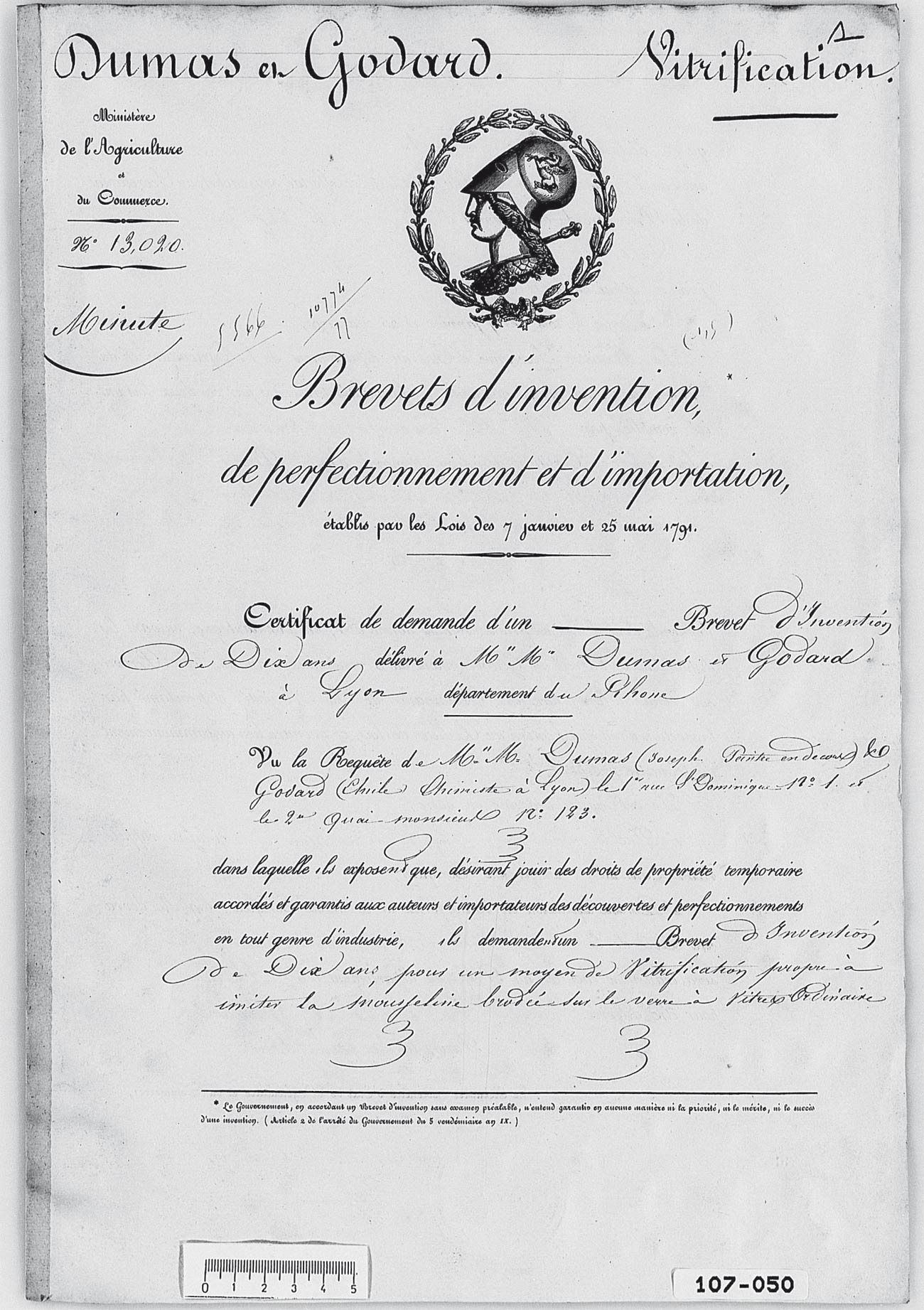

Le terme “mousselinage” n’est pas forcément associé au sablage du verre puisqu’il est présent dès le premier brevet de fabrication du verre mousseline par Dumas et Godard en 1841.

- Définition : Action de réaliser un décor de mousseline de tulle brodée dans le but de l’imprimer définitivement sur une surface vitrée.

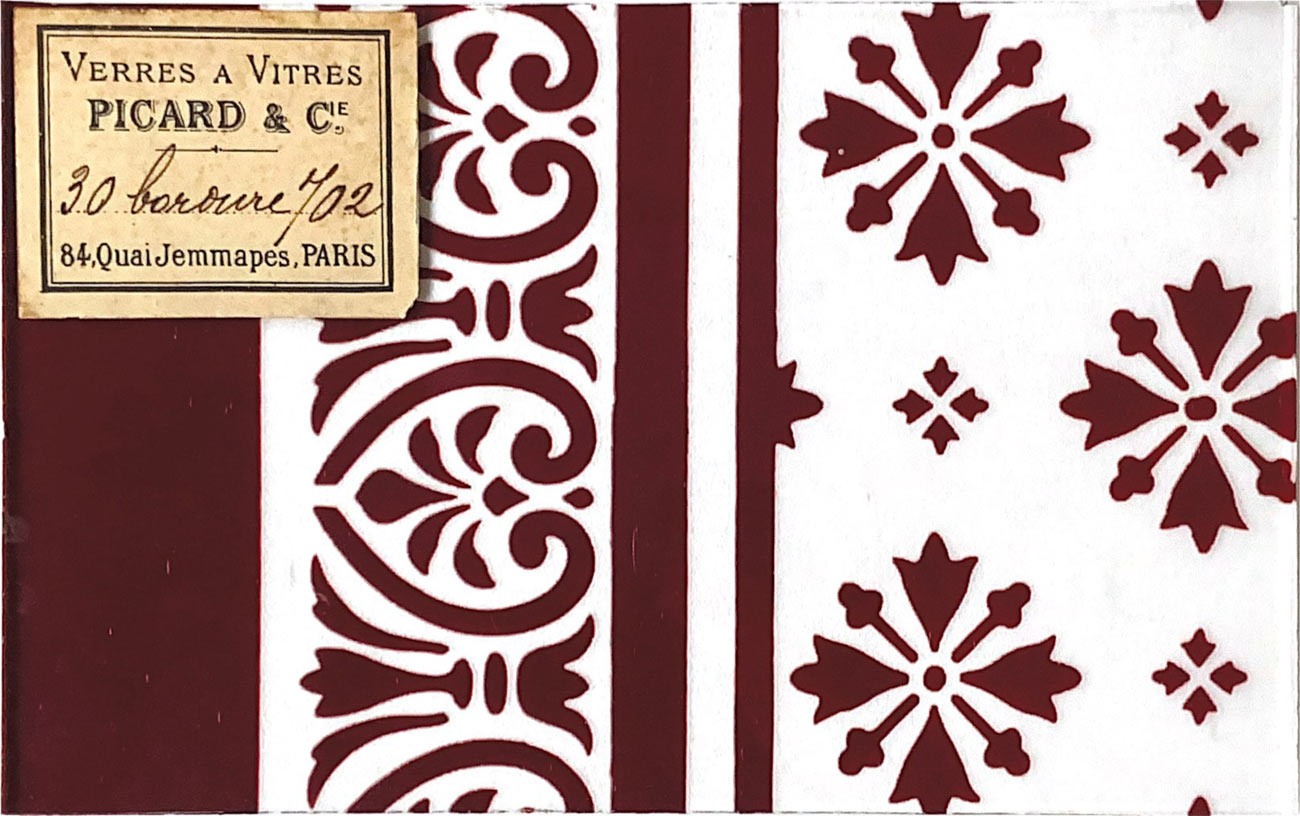

Le mousselinage désigne donc la fabrication d’un décor de rideau inaltérable sur verre à vitre. Au départ par émaillage, puis plus tard par acide fluorhydrique et enfin par sablage du verre.

Verre mousseliné par sablage

Les 3 types de mousselinages

Très simple…

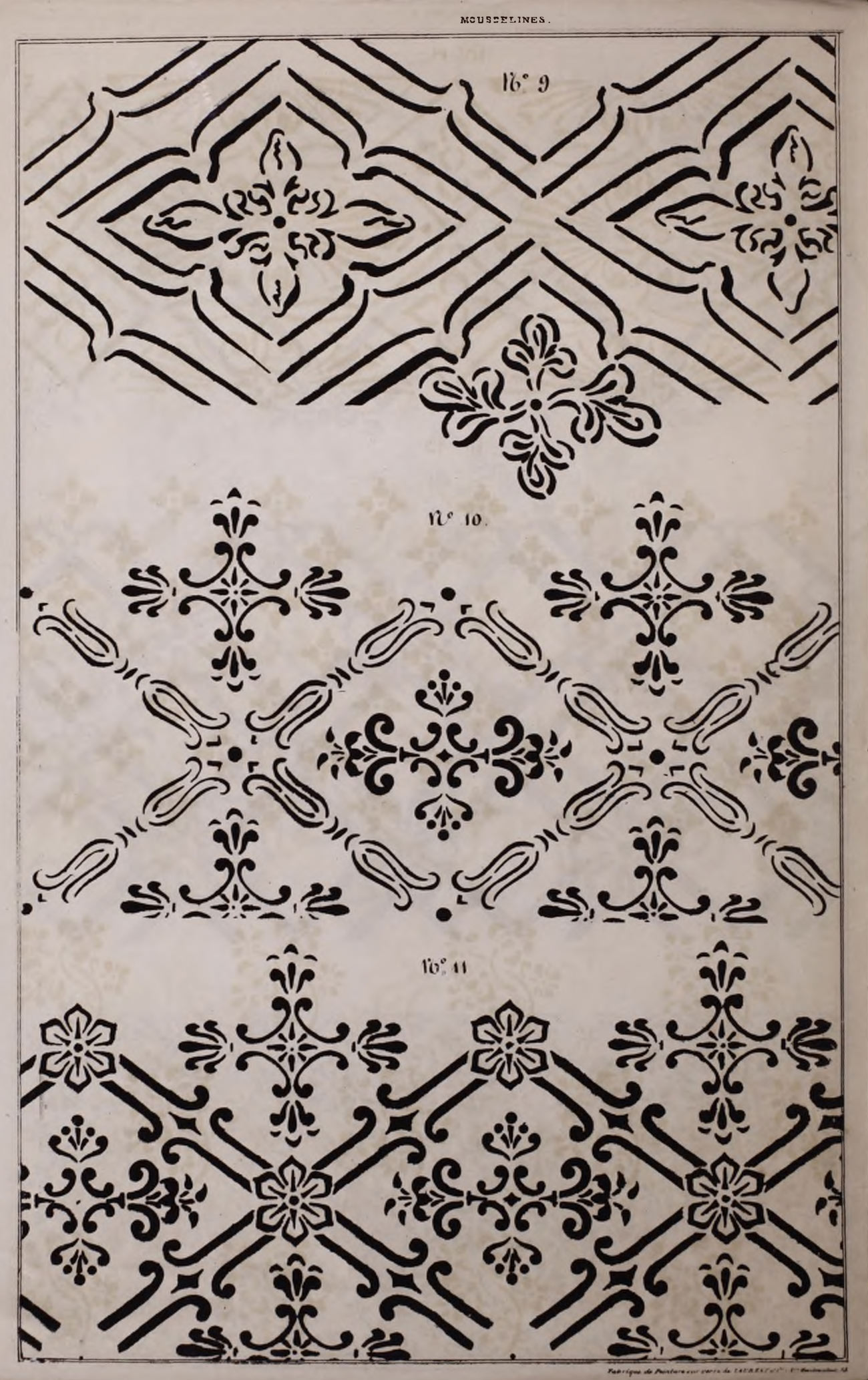

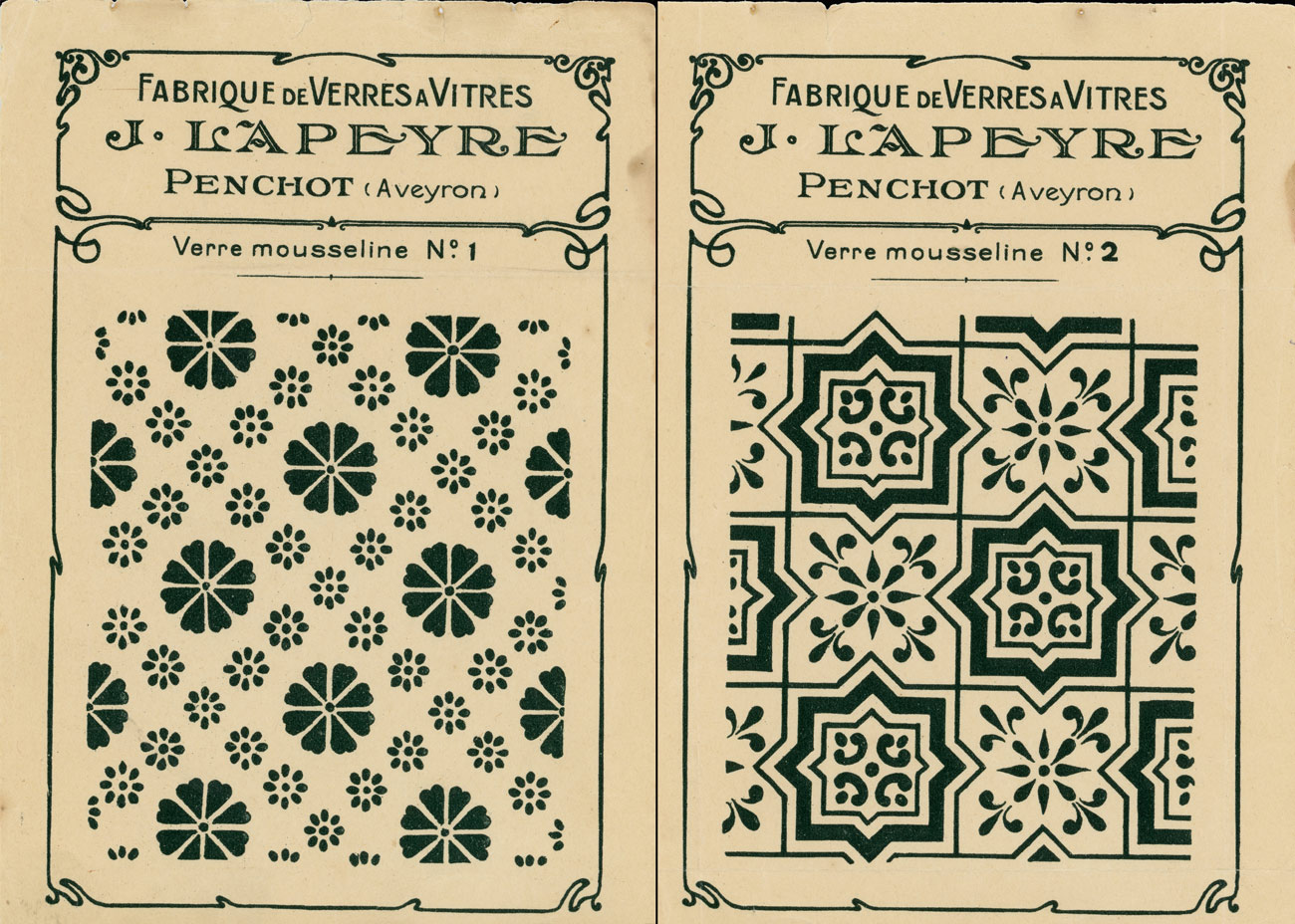

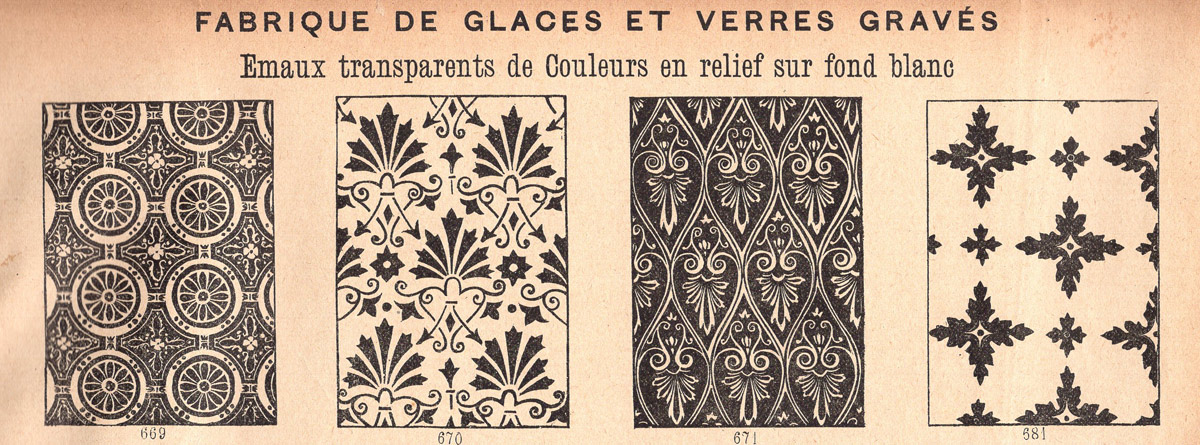

Ci dessous les 3 types de verres mousselines en 3 techniques différentes.

- A/ Le verre mousseline Emaillé.

- B/ Du verre mousseline dépoli par Acide Fluorhydrique.

- C/ Le mousselinage par sablage du verre.

Comment les reconnaître

Pour reconnaître les verres mousselines acide ou mousseliné par sablage des verres mousselines émaillés il suffit de les tremper dans de l’eau claire.

- 1/ Si le motif devient quasi transparent c’est un verre mousseliné par acide ou sablage du verre.(B, C)

- 2/ Si le motif reste visible c’est un verre mousseline émaillé. (A)

Pour distinguer le mousselinage par sablage du verre du mousselinage par acide il suffit de les observer à la lumière.

- 1/ Si il y a un léger grain une surface rugueuse, c’est du verre moussseline sablé. (C)

- 2/ Si c’est lisse et très translucide, c’est du mousselinage par acide. (B)

Invention du sablage

Côte Est Philadelphie.

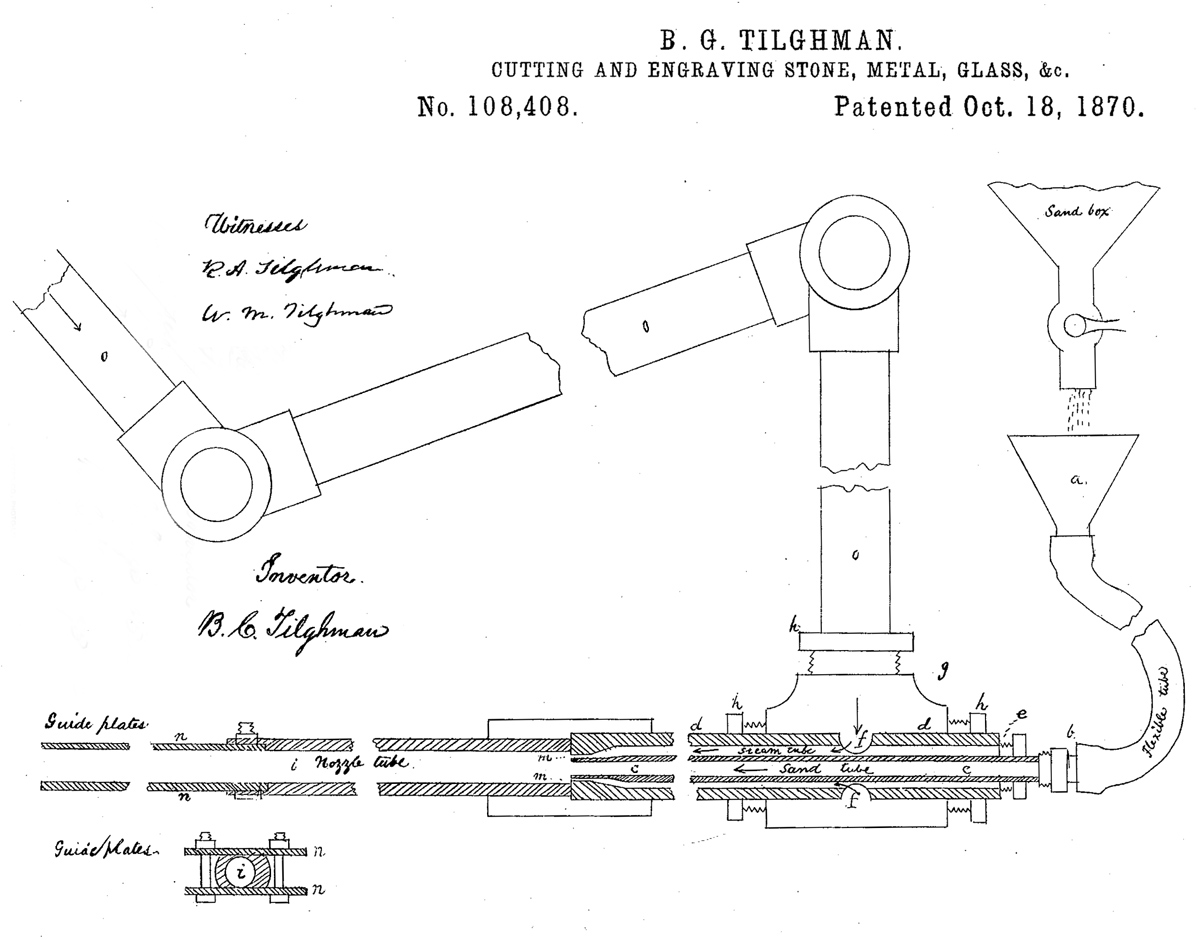

Vers 1870 le militaire Américain Benjamin . Chew Tilghman (1821 – 1901) remarque les effets du sable projeté par les tempêtes sur les vitrages des habitations le long de la côte Est des Etats-Unis… (D’autres sources citent un desert…) A la suite de ses obervations, il dépose ensuite un brevet en 1870 décrivant ainsi le principe de ce qui deviendra le sablage.

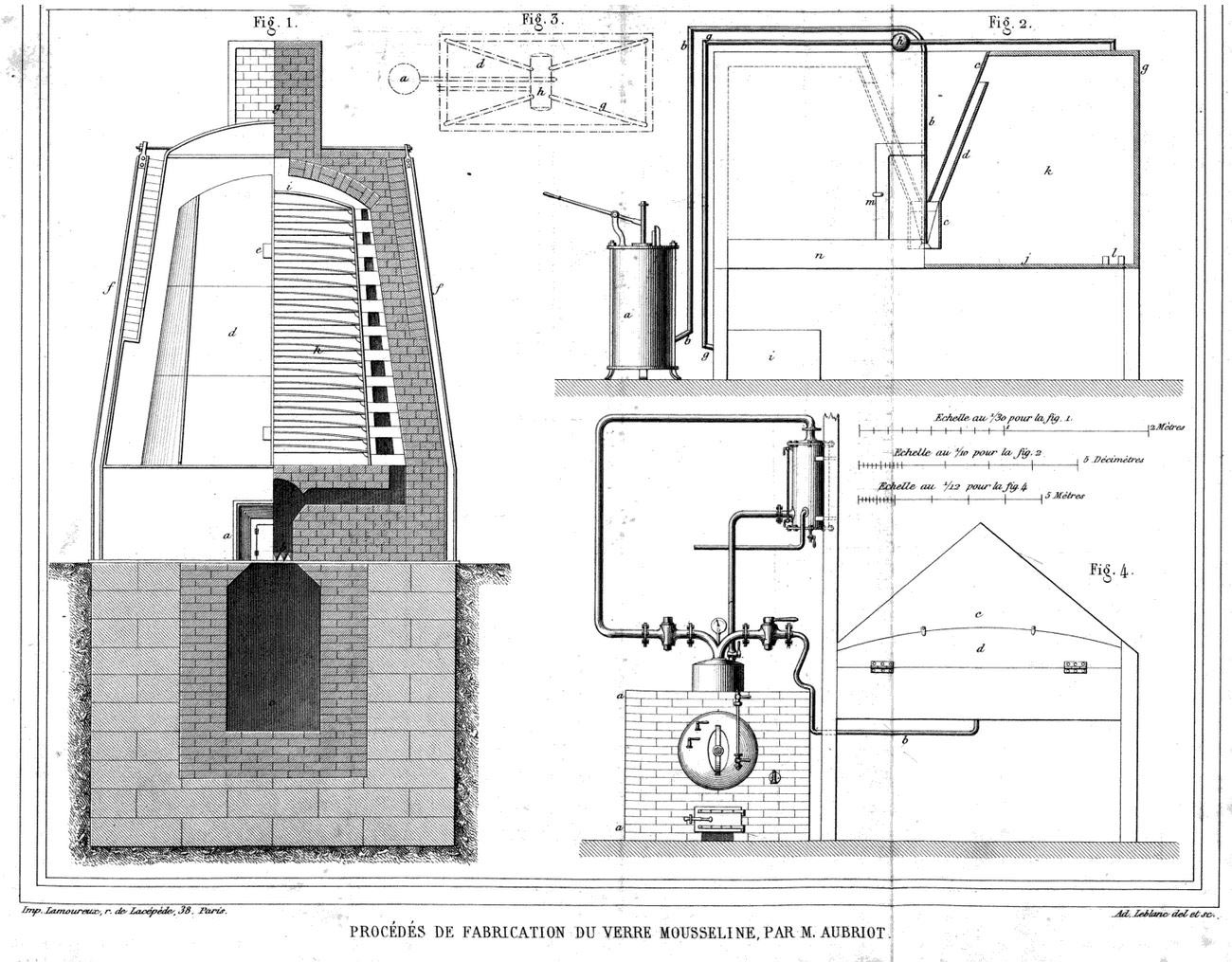

Voici un extrait d’un célèbre ouvrage sur le verre écrit par Eugène Péligot, en 1877. Il décrit ainsi la toute première sableuse pour le sablage du verre, de la pierre ou encore du métal.

“Pour compléter l’énumération des procédés de gravure du verre, il convient de dire quelques mots d’un procédé purement mécanique. Il consiste à corroder le verre en projetant du sable à sa surface au moyen d’un jet d’air ou de vapeur. Le verre se trouve alors rapidement dépoli.

Ce fait, observé récemment par un Américain, Benjamin .C Tilghman, est mis à profit pour graver sur le verre. Il est très probable qu’il se pliera à des usages variés. Plus tard il remplacera, en partie, la gravure à la roue ou même à l’acide fluorhydrique.”

Description de l’appareil :

“L’appareil dont on se sert à cet effet est très simple. C’est une trémie contenant du sable bien sec. Ce Sable s’écoule d’une manière continue par un tube. On peut régler la longueur et l’inclinaison de manière à graduer à volonté la chute du sable. Cet écoulement se fait par un tube étroit placé un peu au-dessous du tube qui amène le jet de vapeur ou le vent d’une machine soufflante. Des trous d’air, comme dans les trompes, sont pratiqués à une petite distance du tube qui amène le vent.”

Une amélioration notable.

Vers 1885 un brevet est déposé pour une simplification du procédé de sablage par un certain M. Mathewson de Sheffield (Alabama). Il sera surtout commercialisé sous le nom de la Tilghman’s patent Sand Blast Cie limited. Le procédé ne fonctionne plus par aspiration du sable mais plutôt poussé par un jet d’air comprimé remplaçant la vapeur. En fait cela se rapproche des sableuses actuelles. A noter que le procédé de sablage fonctionne sur les matières dures, le verre, la pierre comme le marbre ou le granit et les métaux. Mais il est totalement inefficace sur les matières molles.

Brevet B.C Tilghman 1870 (Retouche photo)

Du verre mousseliné

Un mot qui revient

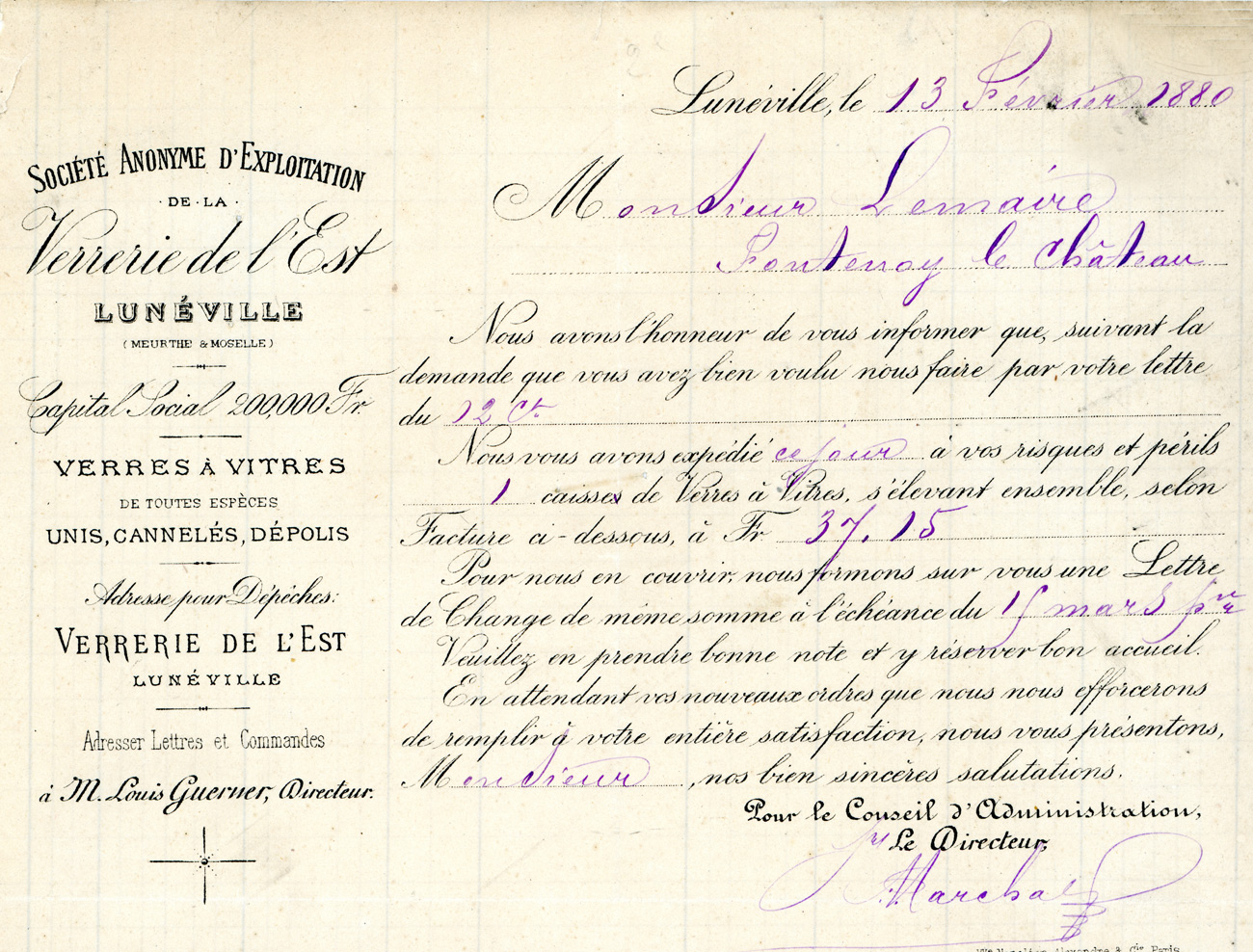

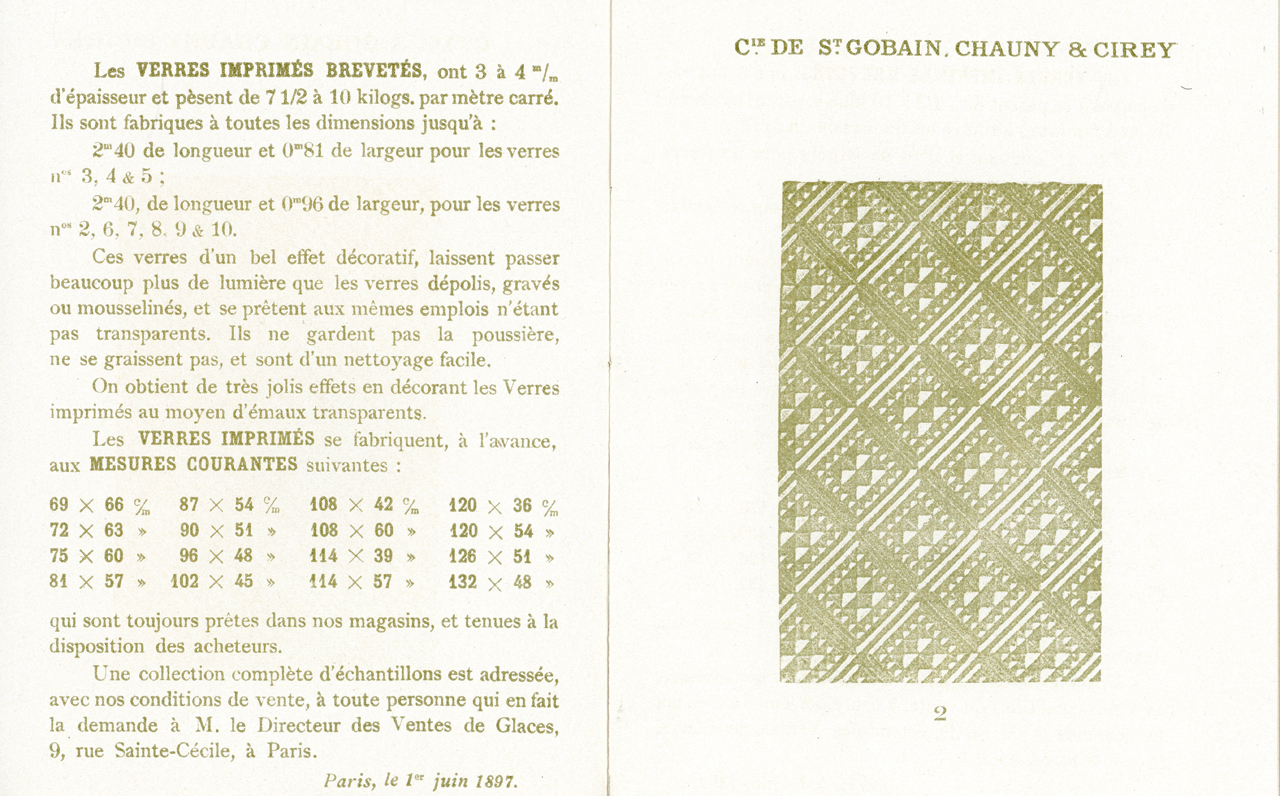

En 1897 le mot “mousseliné” revient dans un catalogue Saint-Gobain Chauny et Cirey. Par la suite l’option “Mousselinage et sablage” sera proposée au moins jusqu’en 1933 par Saint-Gobain. On trouve également ce terme dans un catalogue de la société du verre étiré de 1912. On trouve aussi un article sur les nouvelles machines de sablages dans la revue “La Nature” N° 1309 de 1902.

Terme : “mousselinés” Saint-Gobain 1897.

Sablage du verre mousseline

Alfred Gutmann Industriel

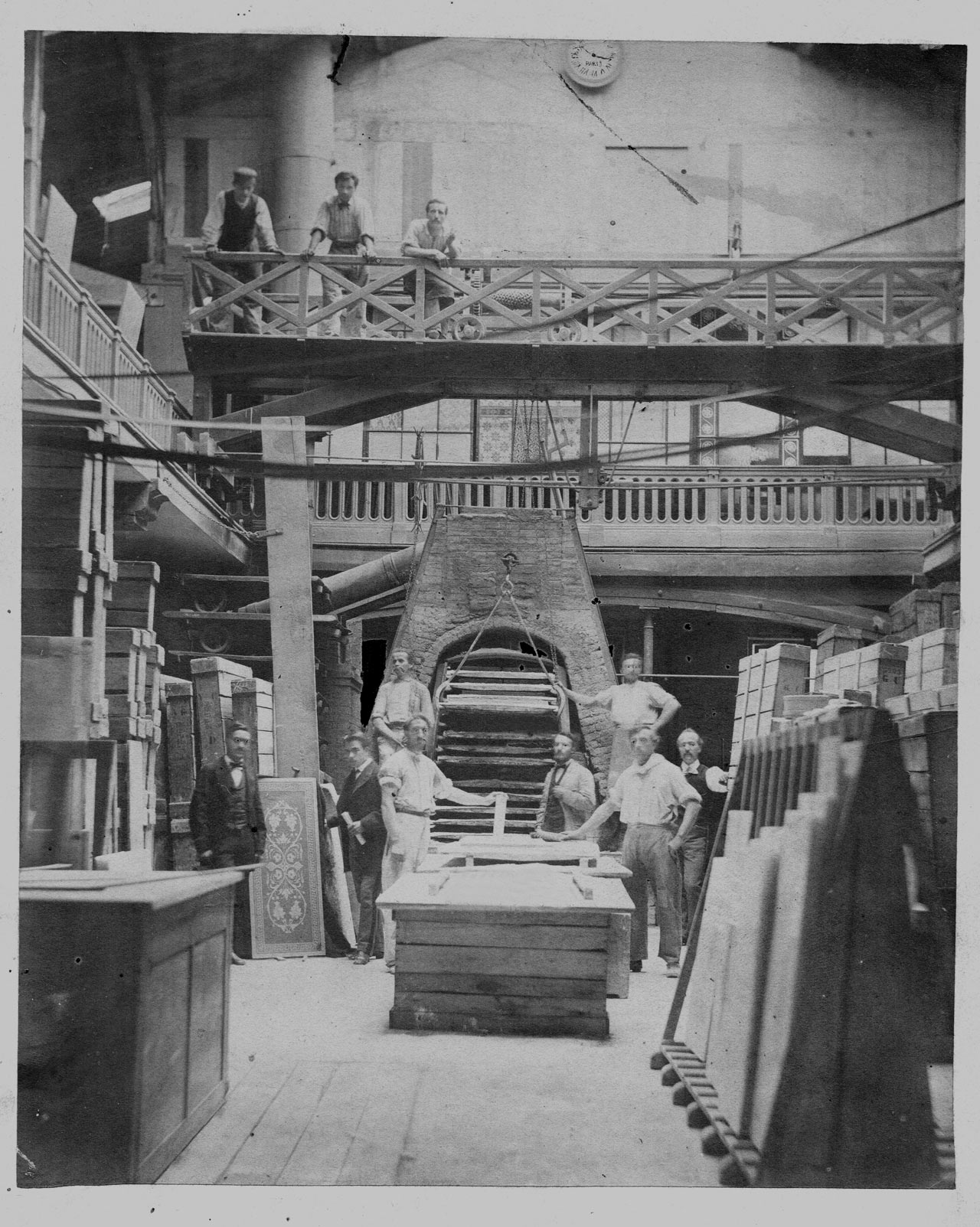

Entre 1900 et 1910 Alfred Gutmann industriel Allemand spécialisé dans les machines de sablage du verre et du métal, propose une machine de mousselinage du verre à plat. Cette machine de grande taille bénéficie d’une invention breveté sous le numéro 85811 (allemagne) concernant le désablage de l’air dans un aspirateur pour séparer la poussière, l’abrasif et l’air. La machine fonctionne avec un jet de sable vertical sous lequel circule le verre à vitre à l’aide d’une table équipée de rouleaux d’entraînement en caoutchoucs. Le résultat est un sablage du verre très fin très proche de l’aspect de l’aspect dépoli par acide.

La productivité

Le rendement annoncé est de de 27 à 45 M2 (ou Mètre linéaire ?) par Heure !!! puissance nécessaire de 8 à 12 CV pour des largeurs de vitrages allant de 750 à 1250 M/M suivant les modèles. La mise en oeuvre se fait par je cite : une ouvrière ! (nous sommes vers 1910…)

Machine de mousselinage Gutmann

Comment mousseliner du verre

La question des Pochoirs

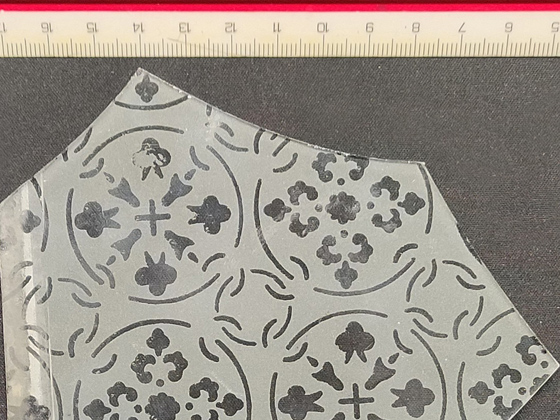

Les premiers pochoirs de sablage du verre sont en fait très innovants. Il faut savoir que peu de matières sont capables de résister à un jet de sable sous pression à l’époque. Il faudra attendre les années 1920 pour voir apparaître des pochoirs à base de colle et papiers buvards découplables manuellement.

Gélatine photo

Avant cela c’est encore une fois le bitume de judée qui est utilisé. On retrouve à nouveau là ses propriétés photosensibles découverte par Nicéphore Nièpce et améliorée sous forme de pochoir par son neveu Abel Nièpce de St-Victor. D’après différentes sources il s’agissait de recouvrir le verre de la même manière que les plaques photographiques de l’époque mais avec une épaisseur de gélatine plus importante. Tout d’abord, le dépôt d’un mélange toxique de Bitume de judée et de chrome. Suivi d’une insolation (exposition à la lumière) au soleil de midi à l’aide d’un négatif calque ou transparent. Ensuite un développement à l’aide d’eau qui dissolvait les parties non exposées à la lumière. Pour finir une fois le pochoir sec le verre est sablé ou gravé. L’enlèvement du pochoir de sablage du verre se fait à la fin par bain d’acide sulfurique.

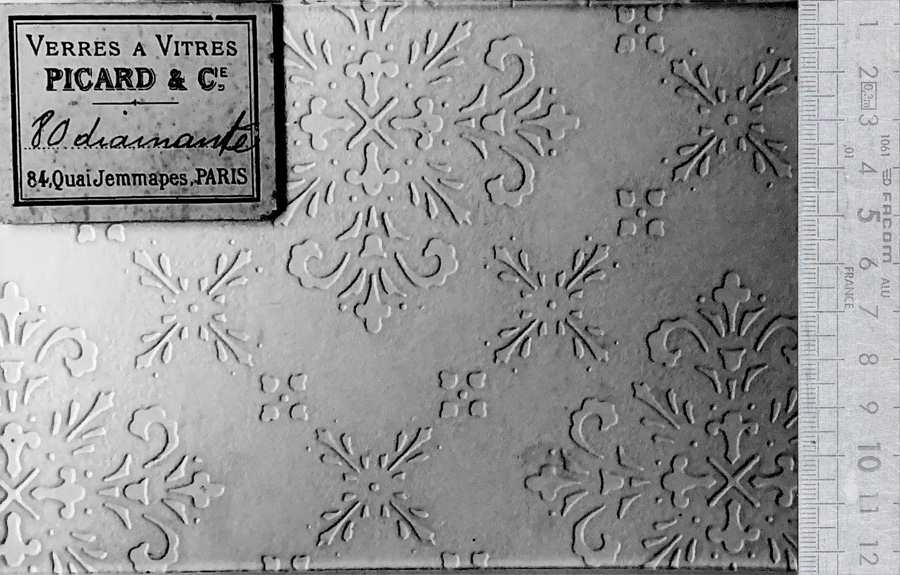

La méthode d’Alfred Gutmann.

Alfred Gutmann propose gratuitement une formation pour la réalisation des pochoirs destinés à la décoration par sablage du verre. La méthode est similaire à celle du procédé Picard et Cie déjà décrit précédemment. Cela consistait à graver ou photograver d’abord une plaque de métal par acide, pour réaliser une matrice. Ensuite on recouvrait le tout d’un mélange liquide épais de bitume de judée et de caoutchouc. Enfin comme pour un tampon on posait une feuille de papier de soie qui servait de transfert d’application sur le verre à sablé.

Le mousselinage en 2022

Perte de mémoire

Aujourd’hui, le mousselinage du verre quel que soit sa technique est complètement effacé de nos mémoires de verriers. C’est très probablement dû a son industrialisation sur près d’un siècle, perdurant d’une technique à l’autre jusqu’à la disparition brutale de son dernier fabricant en 1941.

Ce que l’on peut retenir c’est qu’après la mise en désuétude d’un produit ou d’une technique il y a une distance temporelle qui s’installe entre la disparition complète du produit, et le moment ou on s’aperçoit qu’il manque, ne serait-ce que pour préserver ce qui est encore présent. De ce manque naît alors une demande à laquelle il est possible de répondre ou non.

Cela dit, la réactualisation technique la commercialisation d’une ancienne production industrielle ou artisanale est souvent dû comme dans mon propre cas à une initiative individuelle ou à des choix professionnels souvent risqués de passionnés.

Le Paradoxe

S’il est exact que les progrès technologiques, de la chimie, la mécanisation, la robotique ont entraîné la disparition de nombreux vitrages. Il est paradoxal de constater que cela soit également ces mêmes progrès technologiques qui permettent de les reproduire très artisanalement et de les commercialiser aujourd’hui… a une échelle certes bien plus réduite.

En conclusion

Encore une fois, on ne peut pas sauver quelque chose qui à déjà disparu. On peut juste essayer de reconstituer des faits et reconstituer une histoire forcément incomplète, à partir des traces encore visibles. La transmission devient ensuite à nouveau possible.

Ressources

- Les Revues “Nature” : Cnum – Conservatoire numérique des Arts et Métiers – http://cnum.cnam.fr

- Catalogue de machines de sablage Gutmann Germany 1900 – 1910

- Brevet Tilghman source : Base Espacenet.com

Acide Fluorhydrique = Fluorure d’hydrogène. Très corrosif l’utilisation de ce produit chimique très toxique est très règlementé de nos jours.

Acide Fluorhydrique = Fluorure d’hydrogène. Très corrosif l’utilisation de ce produit chimique très toxique est très règlementé de nos jours.